Bienvenue, chers amis, sur “Pour l’amour de la France” ! Aujourd’hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur de la création artistique, là où les dieux de l’Olympe et les héros antiques ont inspiré des générations de peintres. La Peinture Mythologique Grecque n’est pas qu’un simple genre ; c’est un miroir à travers lequel l’âme européenne, et plus particulièrement française, s’est contemplée, enrichie et exprimée. Du Louvre aux galeries les plus intimes, ces œuvres racontent des histoires d’amour, de trahison, de bravoure et de destinée, tissant un lien indéfectible avec notre patrimoine culturel. Préparez-vous à plonger dans la beauté intemporelle de ces récits immortalisés sur toile, où chaque coup de pinceau est un hommage à l’éternité des mythes et à la grandeur de l’art français.

Origines et Significations Profondes de la Peinture Mythologique Grecque : Une Perspective Française

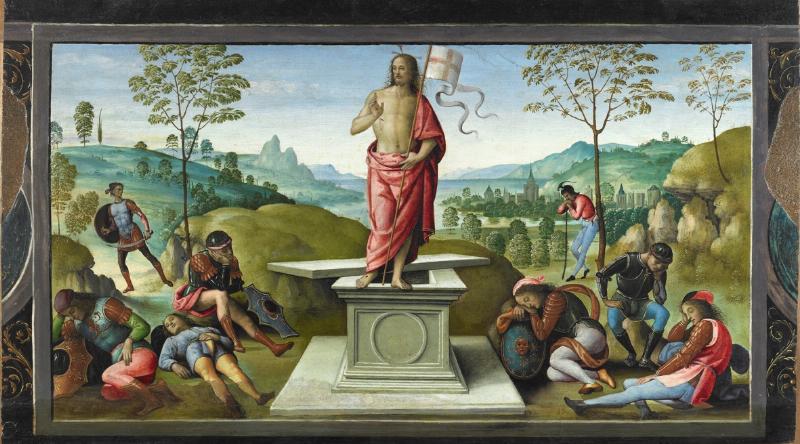

Depuis l’aube de la Renaissance, la mythologie grecque s’est imposée comme une source inépuisable d’inspiration pour les artistes. Ces récits fondateurs, peuplés de divinités omnipotentes, de héros surhumains et de créatures fantastiques, offraient un terrain de jeu narratif et symbolique sans pareil. Pour les peintres français, l’attrait de la peinture mythologique grecque résidait dans sa capacité à véhiculer des émotions universelles et des leçons morales, tout en offrant des prétextes à l’expression de la beauté du corps humain et à la dramaturgie des compositions.

Pourquoi la France, en particulier, s’est-elle emparée avec tant de ferveur de ces récits venus d’outre-Méditerranée ?

La France, héritière de la culture gréco-latine par le biais de la Renaissance italienne, a vu dans ces mythes non seulement une célébration de la beauté classique, mais aussi un véhicule pour les idéaux philosophiques et esthétiques de son temps. Les Académies royales, sous l’égide de monarques éclairés, ont promu ces sujets comme le summum de l’art, car ils permettaient d’élever l’esprit et de former le goût. C’est dans cette effervescence intellectuelle que la peinture mythologique grecque a trouvé son âge d’or français.

L’historien d’art Laurent Dubois, dont les travaux sur le classicisme français sont essentiels, aime à rappeler : “La mythologie grecque n’est pas un simple catalogue d’histoires pour nos artistes. C’est une grammaire visuelle, un lexique émotionnel qui leur permettait de parler de l’humain, de l’universel, avec une élégance et une profondeur inégalées.”

Quels sont les thèmes et récits emblématiques de la peinture mythologique grecque ?

La richesse de la mythologie grecque a offert aux artistes un répertoire quasi infini de sujets. Des amours divines aux châtiments célestes, des prouesses héroïques aux métamorphoses étonnantes, chaque mythe recèle une force dramatique et une charge symbolique.

Quels sont les sujets les plus fréquemment abordés par la peinture mythologique grecque ?

Les scènes les plus populaires incluent souvent les exploits d’Hercule, les amours de Zeus (Léda et le cygne, Danaé), les aventures d’Ulysse, le jugement de Pâris, la naissance de Vénus, ou encore les tragédies d’Œdipe et de Médée. Ces récits fournissaient des opportunités uniques de représenter :

- La grandeur et la décadence des dieux : Leurs passions, leurs colères et leurs intrigues, reflétant souvent les faiblesses humaines malgré leur immortalité.

- L’héroïsme et le destin : Des figures comme Achille ou Héraclès incarnent la lutte de l’homme contre des forces qui le dépassent.

- La beauté et l’érotisme : Les corps nus des dieux et déesses permettaient aux artistes d’explorer l’idéal de la beauté classique.

- La nature et ses métamorphoses : Les récits d’Ovide, en particulier, ont inspiré de nombreuses représentations de transformations, symbolisant le changement et le cycle de la vie.

Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur un pan de la pensée grecque, filtré et réinterprété par le génie artistique. C’est une conversation intemporelle entre les anciens et les modernes, orchestrée par le pinceau.

Scènes mythologiques gréco-romaines dans des chefs-d'œuvre de la peinture française

Scènes mythologiques gréco-romaines dans des chefs-d'œuvre de la peinture française

Comment les grands maîtres français ont-ils interprété la peinture mythologique grecque ?

L’influence de la mythologie grecque est un fil d’Ariane qui traverse l’histoire de l’art français, se manifestant avec une intensité particulière à certaines époques. Les artistes français ont su s’approprier ces thèmes, les modeler à leur guise, et leur insuffler une âme nouvelle.

Quel rôle les peintres français ont-ils joué dans l’évolution de la peinture mythologique grecque ?

Dès le XVIIe siècle, des artistes comme Nicolas Poussin et Claude Lorrain, figures emblématiques du classicisme, ont posé les fondations de ce genre en France. Poussin, en particulier, a élevé la peinture mythologique grecque au rang d’allégorie philosophique, où chaque détail, chaque geste est chargé de sens. Ses compositions sont rigoureuses, ses personnages empreints d’une gravité antique, et ses paysages, souvent idéalisés, servent de toile de fond à des drames humains et divins.

Puis, au XVIIIe siècle, l’esthétique rococo a apporté une touche de légèreté et de sensualité. Des artistes comme François Boucher ont représenté les dieux et déesses dans des scènes plus intimes, voire badines, où le charme et la galanterie prennent le pas sur la solennité. Leurs couleurs pastel et leurs compositions aérées reflètent l’esprit d’une époque cherchant la grâce et le plaisir.

Au XIXe siècle, le néoclassicisme, avec Jacques-Louis David, a opéré un retour à la pureté et à la grandeur antiques, utilisant les mythes pour véhiculer des messages civiques et moraux forts, en écho aux idéaux révolutionnaires puis impériaux. Plus tard, le romantisme, incarné par Eugène Delacroix, a insufflé aux mythes une passion et un dynamisme nouveaux, explorant les aspects les plus tourmentés et dramatiques des récits.

Ces différentes interprétations témoignent de la capacité de l’art français à se renouveler, tout en restant fidèle à ses racines classiques. Elles montrent également que la peinture mythologique grecque n’est jamais figée ; elle est constamment réinventée, filtrée à travers le prisme des sensibilités contemporaines.

Voici quelques points clés de leur approche :

- Classicisme (XVIIe siècle) : Ordre, raison, idéalisation. L’art comme expression de la noblesse morale et de la beauté éternelle.

- Rococo (XVIIIe siècle) : Grâce, légèreté, sensualité. Les mythes deviennent des prétextes à la fête des sens.

- Néoclassicisme (fin XVIIIe – début XIXe siècle) : Retour à la rigueur antique, héroïsme, valeurs civiques. L’art au service de l’édification.

- Romantisme (XIXe siècle) : Passion, drame, exotisme. Les mythes comme source d’émotions intenses et de visions grandioses.

Des secrets d’atelier aux innovations stylistiques : Explorer la peinture mythologique à la française

Comprendre la peinture mythologique grecque à travers le prisme français, c’est aussi s’intéresser aux techniques, aux choix esthétiques et aux anecdotes qui ont jalonné sa création. Chaque maître avait sa “recette” pour donner vie aux dieux et aux héros.

Quelles astuces de composition et de couleur les peintres français utilisaient-ils pour leurs tableaux mythologiques ?

Les artistes français excellaient dans l’art de la composition, souvent structurée autour de triangles ou de diagonales pour créer dynamisme et équilibre. Les postures des figures s’inspiraient des sculptures antiques, sublimant le corps humain. La couleur n’était pas en reste. Dans les ateliers parisiens et romains (où de nombreux peintres français se formaient), on apprenait l’importance de la “primauté du dessin” pour les classiques, tandis que les romantiques privilégiaient la couleur pour exprimer l’émotion.

- Le dessin avant tout : Pour Poussin ou David, la ligne précise définissait la forme et la clarté narrative. Le dessin était la charpente invisible mais essentielle du tableau.

- L’usage de la lumière : Souvent théâtrale, elle servait à modeler les corps, à créer des contrastes saisissants et à guider le regard du spectateur vers les points focaux du récit.

- Le traitement des drapés : Les étoffes, tombant en plis élégants, ajoutaient au dynamisme des figures et soulignaient les mouvements, tout en préservant une certaine pudeur ou en révélant la forme sculpturale.

Camille Moreau, critique d’art renommée, observe avec sagacité : “Les peintres français ont cette capacité unique de marier la rigueur intellectuelle à une sensibilité exquise. Leurs dieux ne sont pas de simples statues ; ils respirent, ils aiment, ils souffrent, grâce à une maîtrise technique qui frise la magie.”

Technique de Poussin dans la mythologie, composition et lumière

Technique de Poussin dans la mythologie, composition et lumière

Quelle est la portée culturelle et l’héritage de la peinture mythologique grecque aujourd’hui ?

L’impact de la peinture mythologique grecque dépasse largement les frontières des musées et des livres d’art. Son influence se ressent dans la littérature, le cinéma, la mode, et même la publicité. Elle a façonné notre imaginaire collectif et continue d’être une source de référence inépuisable.

Comment la peinture mythologique grecque continue-t-elle d’influencer notre culture contemporaine ?

Le legs de cette peinture est immense. Elle a fourni un socle iconographique et narratif à toute la civilisation occidentale. Aujourd’hui encore, les références aux mythes grecs parsèment notre langage, nos expressions artistiques et notre compréhension du monde. En France, notamment, où l’enseignement des lettres classiques a toujours été valorisé, cette familiarité avec les mythes est ancrée dans l’éducation et la culture populaire.

- Un réservoir d’archétypes : Les figures de Prométhée, de Dédale, d’Icare ou de Sisyphe sont devenues des archétypes universels pour parler de la révolte, de l’innovation, de la démesure ou de l’absurdité de l’existence.

- Une source de réinterprétation : De nombreux artistes contemporains, qu’ils soient peintres, sculpteurs, cinéastes ou écrivains, puisent encore dans ce répertoire pour questionner les valeurs de notre époque, offrant de nouvelles lectures de ces histoires millénaires.

- Un témoignage historique : Ces œuvres sont des documents précieux sur l’évolution des mœurs, des goûts et des préoccupations esthétiques à travers les siècles.

La France, avec ses musées regorgeant de ces trésors, continue de préserver et de célébrer cet héritage. La peinture mythologique grecque est un lien vivant avec notre passé, un pont entre les civilisations qui nous rappelle la puissance intemporelle des histoires et l’universalité de l’art.

Où admirer et comment “savourer” la peinture mythologique grecque dans les musées de France ?

La France est un écrin pour de nombreuses œuvres majeures de la peinture mythologique grecque. De la capitale aux régions, les musées français offrent une occasion unique de se laisser emporter par la beauté de ces tableaux.

Où peut-on découvrir les plus belles collections de peinture mythologique grecque en France ?

Pour une immersion totale, le Musée du Louvre à Paris est, bien sûr, une étape incontournable. Ses vastes salles abritent des chefs-d’œuvre de Poussin, de Le Brun, de Boucher, de David, et de bien d’autres, qui illustrent la richesse et la diversité de l’approche française. Flâner dans ces galeries, c’est comme feuilleter un grand livre d’histoires, où chaque toile révèle un épisode mythologique avec une maestria inégalée.

Mais ne vous limitez pas à Paris ! De nombreux musées en région possèdent également des collections remarquables :

- Musée des Beaux-Arts de Lyon : Avec des œuvres de Poussin, Perrier.

- Musée des Augustins de Toulouse : Présentant des tableaux d’artistes français du XVIIe au XIXe siècle.

- Musée Fabre de Montpellier : Offrant une belle collection de peintures classiques.

- Musée des Beaux-Arts de Dijon : Où l’on peut admirer des œuvres de différents courants.

Pour “savourer” pleinement ces œuvres, prenez le temps. Observez la composition, les expressions des personnages, la palette de couleurs. Lisez les cartels pour comprendre le mythe représenté. Imaginez le contexte historique et les intentions de l’artiste. C’est un véritable festin pour l’esprit et les yeux. Et pourquoi pas, après votre visite, déguster un verre de vin français ou un café crème dans un bistrot parisien, en prolongeant la contemplation par une discussion passionnée sur la beauté de l’art ? C’est cela aussi, l’amour de la France.

Musée du Louvre, salles mythologiques, chefs-d'œuvre anciens

Musée du Louvre, salles mythologiques, chefs-d'œuvre anciens

Questions Fréquemment Posées sur la Peinture Mythologique Grecque

Qu’est-ce qui caractérise la peinture mythologique grecque ?

La peinture mythologique grecque se caractérise par la représentation de récits tirés de la mythologie grecque et romaine. Elle met en scène dieux, déesses, héros et créatures fantastiques, souvent dans des compositions idéalisées et dramatiques, explorant des thèmes universels comme l’amour, la guerre, le destin ou la justice.

Pourquoi les artistes français ont-ils été si attirés par la mythologie grecque ?

Les artistes français ont été attirés par la mythologie grecque en raison de sa richesse narrative, de son potentiel allégorique et de son statut de référence culturelle. Elle leur offrait un cadre pour explorer la beauté classique, l’émotion humaine et les idéaux philosophiques, tout en affirmant une continuité avec l’héritage gréco-romain.

Quels sont les principaux artistes français ayant réalisé des peintures mythologiques ?

Parmi les principaux artistes français ayant excellé dans la peinture mythologique grecque, on peut citer Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Charles Le Brun au XVIIe siècle, François Boucher au XVIIIe siècle, et Jacques-Louis David ou Eugène Delacroix au XIXe siècle.

Où puis-je voir des exemples de peinture mythologique grecque en France ?

Vous pouvez admirer de nombreux exemples de peinture mythologique grecque dans les grands musées de France, notamment le Musée du Louvre à Paris, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Musée Fabre de Montpellier, et le Musée des Augustins de Toulouse.

La peinture mythologique grecque a-t-elle encore une influence aujourd’hui ?

Oui, la peinture mythologique grecque continue d’exercer une influence majeure sur la culture contemporaine. Elle fournit des archétypes narratifs et visuels qui sont constamment réinterprétés dans la littérature, le cinéma, les arts visuels et même la pensée philosophique, témoignant de sa pertinence intemporelle.

Quelle est la différence entre la peinture mythologique grecque et romaine ?

Bien que souvent regroupées, la peinture mythologique grecque (dans l’inspiration de l’art hellénistique) et romaine se distinguent par leurs nuances stylistiques et leur contexte. La mythologie est la même, mais les Romains ont souvent privilégié une approche plus narrative et monumentale, tandis que les Grecs tendaient vers l’idéalisation et l’harmonie.

Conclusion

Chers passionnés d’art et de culture, nous voici au terme de notre exploration de la peinture mythologique grecque, un genre qui, loin de n’être qu’un écho lointain de l’Antiquité, a vibré avec une force singulière dans le cœur de l’art français. De la rigueur classique de Poussin à la sensualité rococo de Boucher, en passant par la flamme romantique de Delacroix, nos artistes ont su s’approprier ces récits fondateurs pour en faire le miroir de leurs propres aspirations et de leur génie.

Cette immersion nous rappelle que la culture française est profondément enracinée dans cette tradition universelle, qu’elle a su magnifier et transmettre avec une élégance inimitable. J’espère que cette balade vous a inspirés et vous a donné l’envie de pousser les portes de nos musées, de vous laisser emporter par la puissance des dieux et des héros, et de “Pour l’amour de la France”, de continuer à célébrer cet héritage inestimable. La peinture mythologique grecque n’attend que votre regard curieux pour reprendre vie.