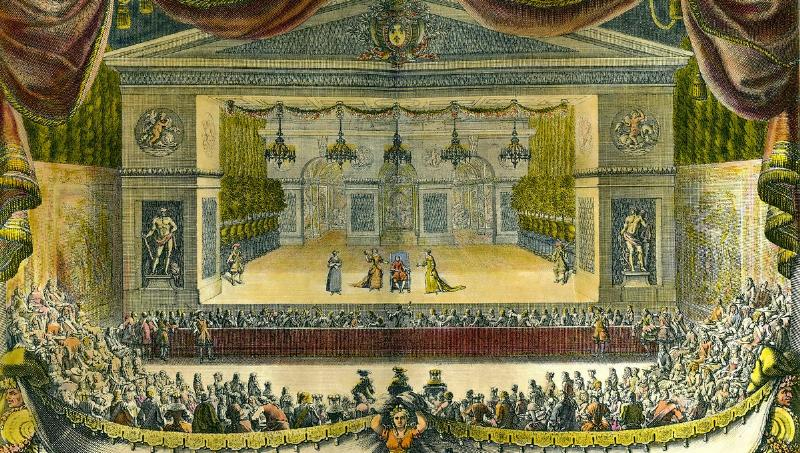

Plonger au cœur du XVIIe siècle français, c’est s’aventurer dans un âge d’or où la scène théâtrale était le miroir incandescent de la société, et où Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, régnait en maître incontesté. L’étude d’une pièce de Molière en vers n’est pas qu’une simple lecture ; c’est une invitation à déchiffrer les subtilités d’un génie qui, armé de l’alexandrin et du rythme, a su dépeindre avec une acuité inégalée les travers humains, les ridicules de son temps et les profondeurs de l’âme. Ces œuvres, véritables joyaux du répertoire classique, continuent d’éclairer notre compréhension de la comédie, de la satire et de la condition humaine. Pour ceux qui souhaitent explorer d’autres facettes du théâtre de Molière, même les œuvres qui parfois déroutent par leur singularité narrative, la compréhension de son contexte est primordiale. Par exemple, pour une analyse des œuvres explorant des thèmes moins conventionnels ou des évolutions dramaturgiques, se pencher sur piece de theatre dom juan moliere offre une perspective différente de son art.

Aux sources de l’Alexandrin comique : Pourquoi Molière a-t-il privilégié le vers ?

Quel est le rôle du vers dans les comédies de Molière ?

Le vers, et plus spécifiquement l’alexandrin classique, jouait un rôle capital dans les comédies de Molière. Il conférait aux dialogues une musicalité, une grandeur et une dignité propres au théâtre de l’époque, même pour les sujets les plus triviaux. Cette forme structurée permettait une expression plus concise et percutante, renforçant l’impact comique ou satirique des répliques.

À l’époque classique, le choix du vers pour la scène n’était pas anodin ; il s’inscrivait dans une tradition poétique et dramaturgique profondément enracinée. Molière, bien qu’il ait parfois expérimenté la prose pour certaines de ses farces et comédies-ballets, a élevé le vers au rang d’outil privilégié pour ses grandes comédies, celles que l’on qualifie souvent de “hautes comédies”. Ce choix est le reflet d’une ambition artistique : celle de conférer à la comédie une noblesse comparable à celle de la tragédie, tout en conservant sa capacité à divertir et à instruire. Le vers permettait une stylisation du langage qui magnifiait les échanges, soulignait les antithèses et donnait une force mémorable aux bons mots et aux tirades. Il est aussi un vecteur essentiel de la rythmique qui cadençait le jeu des acteurs et la progression de l’intrigue.

Comment le contexte du XVIIe siècle a-t-il influencé la pièce de Molière en vers ?

Le XVIIe siècle, sous l’égide de Louis XIV, était une période de centralisation du pouvoir et d’épanouissement des arts, marquée par les règles du classicisme. Cette ère exigeait une rigueur formelle et une clarté esthétique, que le vers alexandrin, avec sa structure binaire et sa césure régulière, incarnait parfaitement. Molière s’inscrivait dans cette mouvance tout en la subvertissant subtilement.

Le contexte social et culturel du Grand Siècle, avec ses salons précieux, ses codes de bienséance et sa fascination pour l’éloquence, a profondément modelé la forme et le fond des œuvres de Molière. Le public, habitué aux délices des tragédies en vers de Corneille et Racine, attendait de la scène une certaine musicalité et une élégance linguistique. La pièce de Molière en vers répondait à cette attente, tout en y injectant une dose de réalisme et une critique acerbe des mœurs. L’Académie française, fondée en 1635, veillait à la pureté de la langue, et le vers, en particulier l’alexandrin, était perçu comme la forme d’expression la plus accomplie et la plus digne. En outre, la cour royale, principal mécène de Molière, était friande de spectacles qui alliaient le divertissement à une certaine grandeur stylistique.

{width=800 height=800}

Anatomie du Vers Moliéresque : Analyse stylistique et thématique

Quelles techniques artistiques Molière a-t-il utilisées dans ses vers ?

Molière a magistralement utilisé l’alexandrin en vers pour créer des effets comiques et dramatiques. Il employait l’enjambement pour briser le rythme attendu, les rimes plates pour accentuer le ridicule, et le dialogue vif pour révéler les caractères. Sa versification était un outil pour la satire.

L’une des prouesses de Molière réside dans sa capacité à faire vibrer l’alexandrin de mille manières. Loin de la rigidité parfois imputée au vers classique, il le plie aux exigences de la comédie. Les ruptures de rythme, les asyndètes, les polysyndètes, les anaphores, les épiphores, et surtout les célèbres tirades, sont autant de techniques qui donnent vie à ses personnages. Prenez par exemple Alceste dans Le Misanthrope, dont les longs monologues en alexandrins révèlent l’hypocrisie de la cour tout en soulignant sa propre intransigeance comique. Le vers devient alors un microscope linguistique, grossissant les défauts, les obsessions et les manies. Pour le professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature classique française, “l’alexandrin moliéresque est un paradoxe sublime : il contraint la langue pour mieux libérer le rire et la critique”. C’est cette tension entre la forme et le fond qui donne toute sa puissance à une pièce de Molière en vers.

Quels thèmes majeurs sont explorés dans une pièce de Molière en vers ?

Les pièces en vers de Molière sont un kaléidoscope des maux de la société : l’hypocrisie religieuse (Tartuffe), la misanthropie (Le Misanthrope), l’avarice (L’Avare), la pédanterie (Les Femmes savantes), ou encore la vanité. Ces thèmes universels résonnent encore aujourd’hui.

Molière, fin observateur de son siècle, ne se contente pas de divertir ; il moralise, il fustige. Ses pièces en vers sont de véritables leçons de vie, des études de caractères où l’homme est mis à nu. Le ridicule n’est jamais gratuit : il est toujours le véhicule d’une réflexion plus profonde sur les dangers de l’excès, de la prétention, de la démesure. Les faux-dévots, les marquis ridicules, les femmes précieuses, les médecins ignorants, les bourgeois gentilshommes : tous ces archétypes prennent vie à travers des vers ciselés qui en soulignent l’absurdité. Ce faisant, Molière interroge les valeurs de son temps, les rapports de pouvoir, l’éducation, le mariage, et la place de l’individu face aux conventions sociales. La pièce de Molière en vers devient ainsi un dialogue perpétuel avec la nature humaine, éternellement sujette aux mêmes passions et aux mêmes travers.

L’Héritage scénique et littéraire : L’impact durable de Molière en vers

Comment Molière a-t-il marqué l’histoire du théâtre en 1659 ?

En 1659, avec Les Précieuses ridicules, Molière marque un tournant majeur. Cette pièce, bien que courte et en prose, symbolise son affirmation à Paris et l’ouverture de sa période la plus féconde, qui verra l’émergence de ses grandes comédies en vers. Cet événement crucial jette les bases de son influence future. Pour approfondir le rôle et l’impact de Molière durant cette période charnière, il est instructif de se pencher sur le contexte et les événements autour de moliere 1659.

L’année 1659 est souvent citée comme celle où Molière, après des années de tournées en province, s’impose définitivement sur la scène parisienne. C’est avec Les Précieuses ridicules que le dramaturge commence à affiner son art de la satire sociale et à rencontrer un succès retentissant. Bien que cette pièce soit en prose, elle préfigure la verve comique et la critique des mœurs qui caractériseront ses chefs-d’œuvre en vers. C’est une période de grande expérimentation et de reconnaissance pour Molière, qui pose les jalons de sa gloire future et de l’influence durable de ses créations, tant en vers qu’en prose, sur le théâtre français et universel. C’est le point de départ d’une trajectoire qui mènera à la création de la Comédie-Française et à l’établissement de ses œuvres comme des piliers du répertoire.

Quelle est la réception critique et l’influence d’une pièce de Molière en vers au fil des siècles ?

La réception d’une pièce de Molière en vers fut souvent controversée à son époque, mais son génie fut rapidement reconnu. Ses œuvres ont ensuite influencé des générations de dramaturges, et leur pertinence perdure. Elles sont la pierre angulaire du répertoire théâtral français, étudiées et jouées sans cesse.

Molière a connu de son vivant des succès éclatants, mais aussi des scandales retentissants, notamment avec Tartuffe. Sa capacité à irriter les puissants tout en enchantant le public est la marque de son audace et de son talent. Au fil des siècles, l’appréciation de son œuvre n’a fait que grandir. Les Lumières ont vu en lui un précurseur de la raison, les Romantiques ont salué sa profondeur psychologique, et les modernes continuent d’y trouver un écho aux problématiques contemporaines. Ses vers, qui dépeignent les ridicules universels, transcrivent une humanité intemporelle. Pour la Dr. Hélène Moreau, historienne du théâtre, “les vers de Molière ne sont pas seulement des mots ; ils sont une architecture de l’âme humaine, une leçon perpétuelle de lucidité et d’humilité”. Ses pièces en vers sont devenues des monuments du classique de la litterature francaise, enseignées dans les écoles et jouées sur toutes les scènes du monde, témoignant de leur pertinence éternelle.

{width=800 height=453}

Comment comparer les comédies en vers de Molière avec d’autres maîtres du classique ?

Comparer Molière à Racine ou Corneille, c’est confronter la comédie à la tragédie, mais c’est aussi souligner leur maîtrise commune de l’alexandrin. Si ces derniers exploraient les passions nobles et les dilemmes héroïques, Molière se consacrait aux travers bourgeois, à la vie quotidienne, insufflant au vers une légèreté et une vivacité inédites.

La grandeur du classicisme français réside aussi dans cette diversité des genres, chacun élevé au pinacle par un maître. Corneille et Racine, avec leurs tragédies en vers, nous transportent dans les sphères du devoir, de la fatalité et de la grandeur d’âme. Molière, lui, nous ramène sur terre, dans les salons et les antichambres, là où les masques sociaux tombent ou, au contraire, se révèlent avec toute leur imposture. Son génie est d’avoir utilisé le même moule formel – l’alexandrin – pour sculpter des figures comiques, des caractères, et des situations qui, bien que réalistes, atteignent une portée universelle. La comparaison enrichit notre compréhension de la versification classique, montrant sa malléabilité et sa capacité à s’adapter à des registres aussi différents que le sublime tragique et le grotesque comique. Une pièce de Molière en vers est une preuve éloquente de cette polyvalence.

Le Répertoire en vers de Molière : Exemples et particularités

Quelles sont les pièces de Molière les plus emblématiques écrites en vers ?

Parmi les pièces en vers les plus emblématiques de Molière, on trouve des chefs-d’œuvre comme Le Misanthrope, Tartuffe ou l’Imposteur, Les Femmes savantes, et L’École des femmes. Chacune illustre sa maîtrise du vers au service d’une comédie de caractère ou de mœurs incisive et profonde.

- Le Misanthrope (1666) : Cette comédie met en scène Alceste, un homme épris de sincérité absolue qui fustige l’hypocrisie de la société, mais se montre lui-même incapable de s’adapter. Les alexandrins y sont d’une rare densité, reflétant la complexité psychologique du personnage.

- Tartuffe ou l’Imposteur (1664, version définitive 1669) : Œuvre majeure qui dénonce l’hypocrisie religieuse. Les vers percutants révèlent la fausse dévotion de Tartuffe et la crédulité de sa victime, Orgon, dans une construction dramatique quasi parfaite.

- Les Femmes savantes (1672) : Molière y brocarde la pédanterie et la préciosité féminine, à travers des personnages obnubilés par la science et la philosophie. La versification y est particulièrement brillante, maniant l’ironie et le sarcasme avec brio.

- L’École des femmes (1662) : Cette pièce en cinq actes et en vers explore les dangers de l’ignorance imposée et la liberté du cœur. Arnolphe tente d’éduquer Agnès pour en faire l’épouse soumise idéale, mais l’amour et l’ingénuité déjouent ses plans.

- L’Avare (1668) : Bien que majoritairement en prose, cette pièce contient des passages en vers. Elle offre un portrait inoubliable de l’avarice pathologique à travers Harpagon.

- George Dandin ou le Mari confondu (1668) : Cette comédie-ballet, souvent en prose, intègre aussi des passages en vers pour les intermèdes, montrant la flexibilité de Molière dans l’usage des formes.

Ces œuvres ne sont que quelques exemples de la richesse et de la diversité de la pièce de Molière en vers, chacune contribuant à son immortalité littéraire.

Quel rôle joue le vers dans les farces et comédies-ballets de Molière ?

Molière n’a pas réservé le vers uniquement à ses grandes comédies de mœurs. Il l’a aussi intégré, avec une grande souplesse, dans ses farces et ses comédies-ballets. Si beaucoup de ces pièces sont célèbres pour leurs passages en prose ou leurs scènes musicales, l’insertion de vers permettait d’élever certains passages, de renforcer le comique de situation ou de donner une touche d’élégance même aux sujets les plus burlesques. Pour comprendre une autre facette de son génie comique, même lorsque les structures s’éloignent du pur alexandrin, l’analyse d’œuvres telles que les fourberies de scapin de moliere est révélatrice de la diversité de son écriture et de sa capacité à manier différents registres. De même, une étude plus ciblée sur fourberies de scapin de molière peut éclairer la manière dont il intègre des éléments de farce et de comédie populaire, parfois même en vers, pour créer un divertissement total.

Dans des œuvres comme Les Fourberies de Scapin, bien que souvent perçue comme une farce en prose, Molière a pu inclure des intermèdes chantés ou des dialogues qui, par leur rythme et leur stylisation, s’apparentent à la poésie. Le vers dans ces contextes servait à créer des moments de rupture, à souligner une pensée ou un sentiment de manière plus formelle, ou à s’intégrer harmonieusement aux parties chantées et dansées. Il prouve la virtuosité de Molière, capable de jongler entre les formes pour maximiser l’impact de son théâtre. C’est une démonstration de sa capacité à adapter son écriture aux exigences spécifiques de chaque genre, faisant de chaque pièce de Molière en vers ou en prose une œuvre unique dans sa conception.

FAQ : Questions fréquentes sur la pièce de Molière en vers

Qu’est-ce qui caractérise une pièce de Molière en vers ?

Une pièce de Molière en vers est caractérisée par son usage prédominant de l’alexandrin (douze syllabes) avec une césure à l’hémistiche, des rimes plates, et une structure formelle classique. Cette forme confère à la comédie une dignité et une musicalité tout en servant la satire des mœurs et la psychologie des personnages.

Toutes les pièces de Molière sont-elles écrites en vers ?

Non, toutes les pièces de Molière ne sont pas écrites en vers. Si ses grandes comédies de mœurs, comme Le Misanthrope ou Tartuffe, sont en vers, beaucoup de ses farces et comédies-ballets, telles que Les Fourberies de Scapin ou Le Bourgeois gentilhomme, contiennent des passages significatifs en prose, voire sont entièrement en prose.

Pourquoi Molière a-t-il choisi le vers pour ses comédies les plus célèbres ?

Molière a choisi le vers, notamment l’alexandrin, pour ses comédies les plus célèbres afin de les élever au rang des tragédies classiques. Cette forme permettait une stylisation du langage, une musicalité et une grandeur qui amplifiaient l’impact de la satire sociale et des portraits de caractères, tout en respectant les conventions esthétiques du XVIIe siècle.

Quels sont les avantages du vers pour la scène théâtrale de Molière ?

Les avantages du vers pour la scène théâtrale de Molière sont multiples : il facilite la mémorisation pour les acteurs, impose un rythme et une musicalité aux dialogues, met en valeur les répliques percutantes, et confère une élégance formelle qui était très appréciée du public cultivé de l’époque, ajoutant à l’expressivité dramatique.

Les pièces de Molière en vers sont-elles encore pertinentes aujourd’hui ?

Absolument. Les pièces de Molière en vers restent d’une pertinence frappante. Les thèmes universels qu’elles explorent – l’hypocrisie, la vanité, l’avarice, la misanthropie – transcendent les époques. Leurs personnages archétypaux et la finesse de leur écriture continuent d’éclairer les travers humains et de provoquer la réflexion, rendant ces œuvres intemporelles et toujours très jouées.

Conclusion : L’Éternelle mélodie de Molière

La traversée des œuvres de Molière, en particulier d’une pièce de Molière en vers, est un voyage fascinant au cœur de l’esprit humain et de l’art dramatique. Chaque alexandrin, chaque rime, est une pierre angulaire dans l’édifice de la comédie classique française, façonnant des personnages, des situations et des réflexions qui continuent de nous interpeller. Molière n’est pas seulement un auteur du passé ; il est un observateur intemporel, dont la plume acérée et le génie versificateur ont gravé dans le marbre de la littérature des vérités profondes sur notre condition.

Son héritage, riche et complexe, résonne encore sur les scènes du monde entier, prouvant que la beauté de la langue et la perspicacité de l’analyse sociale n’ont pas de date de péremption. Explorer une pièce de Molière en vers, c’est non seulement apprécier la virtuosité linguistique d’un maître, mais c’est aussi s’offrir une clé de lecture pour comprendre les mécanismes sociaux et les passions qui animent l’humanité, hier comme aujourd’hui. C’est une invitation à la réflexion, au rire, et à l’admiration devant un monument de notre patrimoine culturel.