Ah, Notre-Dame de Paris ! Rien qu’à l’évocation de son nom, c’est toute l’histoire de France qui défile devant nos yeux. Cette cathédrale, majestueuse et éternelle, est bien plus qu’un simple monument ; elle est le cœur battant de notre capitale, un témoignage vivant de siècles de foi, d’art et d’ingéniosité humaine. Mais si l’on se pose la question fondamentale : qui a construit Notre-Dame ? La réponse n’est pas un simple nom, mais plutôt une symphonie de volontés, un ballet de mains et d’esprits qui, ensemble, ont donné naissance à ce chef-d’œuvre. Loin d’être l’œuvre d’un unique architecte génial, la construction de Notre-Dame est une saga collective qui s’étend sur des générations, un projet pharaonique où chaque pierre raconte une histoire, chaque voûte murmure le secret d’un savoir-faire ancestral. Pour véritablement comprendre l’âme de cette bâtisse iconique, il nous faut plonger dans les profondeurs de son passé, explorer les figures clés et les innombrables artisans qui ont façonné sa silhouette emblématique.

Les Premiers Coups de Pioche : Une Vision Episcopale et Royale

Pour saisir l’essence de qui a construit Notre-Dame, il faut remonter au XIIe siècle, une époque de ferveur religieuse et de consolidation du pouvoir royal en France. Paris est alors en pleine expansion, et sa vieille cathédrale, Saint-Étienne, jugée trop petite et vétuste, ne suffit plus à la grandeur de la ville ni à l’ambition de l’Église. C’est dans ce contexte effervescent que l’idée d’une cathédrale plus grande, plus lumineuse, et surtout plus audacieuse voit le jour.

L’Impulsion du Bâtisseur : Maurice de Sully

Le véritable instigateur de ce projet colossal n’est autre que Maurice de Sully, évêque de Paris de 1160 à 1196. Imaginez un homme d’une vision extraordinaire, issu d’un milieu modeste, qui gravit les échelons de l’Église pour devenir l’un des personnages les plus influents de son temps. C’est lui qui, vers 1163, prend la décision audacieuse de démolir l’ancienne cathédrale pour bâtir un édifice à la mesure de Paris. Son ambition est démesurée : ériger une cathédrale qui, par sa taille et sa splendeur, rivaliserait avec les plus grands chantiers gothiques de l’époque.

“L’évêque Maurice de Sully n’a pas seulement posé les premières pierres de Notre-Dame ; il a insufflé l’âme et la vision à un projet qui allait transcender les générations. Sans sa détermination inébranlable, il est fort probable que Paris n’aurait jamais eu sa cathédrale emblématique.” – Dr. Élodie Dubois, historienne de l’art médiéval.

Pour en savoir plus sur les racines profondes de ce chef-d’œuvre, n’hésitez pas à explorer qui a construit notre dame de paris.

Le Soutien Royal et l’Engagement du Peuple

Bien qu’épiscopal, un tel projet nécessitait un soutien de poids. Le roi de France, Louis VII, et plus tard Philippe Auguste, ont joué un rôle crucial en apportant leur appui financier et politique. La royauté voyait dans la construction de la cathédrale un symbole de son propre pouvoir et de la grandeur du royaume. Mais au-delà des figures illustres, c’est tout un peuple qui s’est mobilisé. Des dons, petits et grands, affluaient de toutes parts. Les corporations de métiers – tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, verriers – se sont mises à l’œuvre avec une dévotion et un savoir-faire inégalés. La construction de Notre-Dame n’était pas seulement une affaire de pierres et de mortier, mais une véritable entreprise communautaire, une expression collective de foi et d’identité.

Qui a Construit Notre-Dame : L’Œuvre Collective des Maîtres d’Œuvre et Artisans Anonymes

Quand on demande qui a construit Notre-Dame, il est crucial de comprendre que nous parlons d’un chantier gigantesque, un projet d’une complexité rare, qui s’est étalé sur près de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Il n’y a pas un seul “architecte” au sens moderne du terme, mais une succession de “maîtres d’œuvre” et des milliers d’artisans.

Les Maîtres d’Œuvre : Les Cerveaux Derrière le Génie Gothique

À l’époque médiévale, le maître d’œuvre était à la fois l’architecte, l’ingénieur et le chef de chantier. Il concevait les plans, supervisait les travaux et résolvait les défis techniques. Le nom du premier maître d’œuvre de Notre-Dame est inconnu, mais on sait qu’il a été le concepteur audacieux des fondations et des premières élévations. Par la suite, d’autres maîtres d’œuvre se sont succédé, chacun apportant sa touche, adaptant les plans originaux aux nouvelles techniques et aux évolutions du style gothique.

On attribue notamment à :

- Un Maître Inconnu : Pour la nef et la façade occidentale (XIIe-XIIIe siècles). Son génie a résidé dans la conception d’une structure révolutionnaire pour son époque.

- Pierre de Montreuil : Un nom plus connu, il serait l’un des maîtres d’œuvre du transept et de la chapelle de la Vierge au milieu du XIIIe siècle. Son style est plus “rayonnant”, caractérisé par de grandes ouvertures et une abondance de vitraux.

Ces maîtres d’œuvre n’étaient pas des artistes solitaires enfermés dans leur tour d’ivoire. Ils travaillaient en étroite collaboration avec les commanditaires (l’évêque, le chapitre de la cathédrale) et étaient en dialogue constant avec les équipes sur le terrain.

Chantier médiéval de Notre Dame avec des bâtisseurs travaillant la pierre et le bois, un témoignage du savoir-faire

Chantier médiéval de Notre Dame avec des bâtisseurs travaillant la pierre et le bois, un témoignage du savoir-faire

Les Artisans Anonymes : La Force Vive du Chantier

Mais qui a construit Notre-Dame si ce n’est les milliers de mains anonymes qui ont coupé, taillé, transporté, sculpté, et assemblé chaque élément ?

- Les tailleurs de pierre : Experts dans l’art de façonner le calcaire, ils transformaient des blocs bruts en éléments architecturaux complexes : chapiteaux, voussures, gargouilles.

- Les maçons : Ils montaient les murs, les piliers, les arcs avec une précision millimétrale, garantissant la stabilité de l’édifice.

- Les charpentiers : Spécialistes du bois, ils érigeaient la “forêt” de la charpente, un chef-d’œuvre d’ingénierie qui soutenait la toiture.

- Les verriers : Avec leurs talents artistiques, ils créaient les magnifiques vitraux qui inondaient la cathédrale de lumière colorée, véritables Bibles des pauvres.

- Les sculpteurs : Ils ornaient les portails, les tympans, les galeries de statues, racontant des histoires bibliques et des légendes.

Ces hommes et ces femmes, souvent anonymes pour l’histoire, étaient des professionnels hautement qualifiés, organisés en corporations. Ils vivaient sur le chantier ou à proximité, dévouant leur vie à la construction de la cathédrale. Chaque jour, ils repoussaient les limites du possible, armés de leur foi, de leur courage et d’un savoir-faire transmis de génération en génération. L’œuvre de qui a construit notre-dame de paris est avant tout le fruit d’une synergie exceptionnelle entre visionnaires et travailleurs acharnés.

L’Évolution Gothique : Des Fondations aux Flèches

La construction de Notre-Dame, débutée en plein âge d’or du gothique primitif, a été le théâtre d’une constante évolution stylistique et technique. Chaque génération de bâtisseurs a apporté son lot d’innovations, faisant de la cathédrale un véritable manuel d’architecture gothique.

Les Caractéristiques du Gothique Primitif (XIIe siècle)

Les premières parties de Notre-Dame, notamment le chœur et la nef, témoignent du gothique primitif.

- Le plan : Une grande basilique à cinq nefs, un transept peu saillant et un double déambulatoire.

- Les voûtes sexpartites : Caractéristique des premières phases, ces voûtes sont supportées par des piliers alternant ronds et quadrilobés.

- Les tribunes : Au-dessus des bas-côtés, ces galeries ouvertes sont un héritage des églises romanes.

- Les arcs-boutants : Bien que révolutionnaires, les premiers arcs-boutants de Notre-Dame étaient d’abord cachés sous les toits des tribunes. Ce n’est qu’au XIIIe siècle qu’ils seront pleinement développés et mis en valeur à l’extérieur, permettant de monter les murs toujours plus haut et d’ouvrir de plus grandes fenêtres.

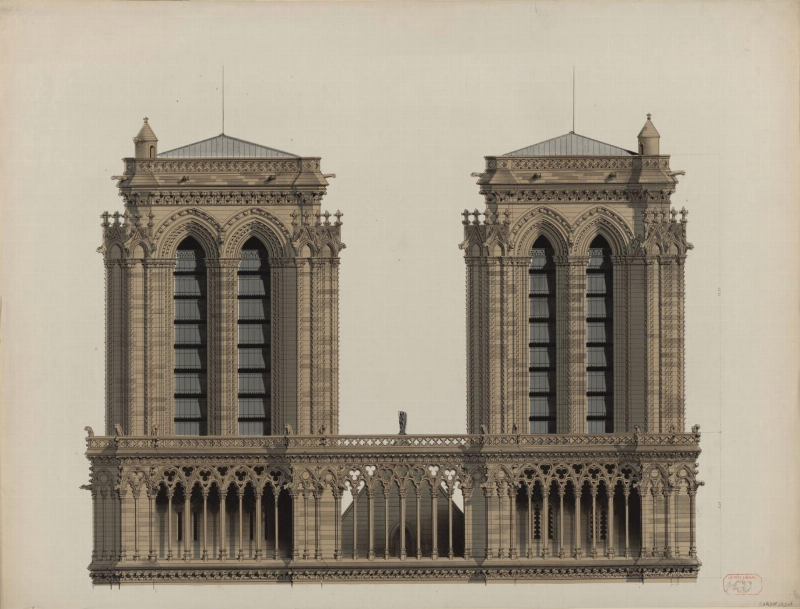

Façade ouest de Notre Dame, mettant en valeur ses rosaces, ses portails sculptés et ses tours majestueuses, symboles du style gothique

Façade ouest de Notre Dame, mettant en valeur ses rosaces, ses portails sculptés et ses tours majestueuses, symboles du style gothique

L’Apogée Rayonnant (XIIIe siècle)

Au XIIIe siècle, le style gothique évolue vers le “Rayonnant”, une période caractérisée par une quête de lumière et de légèreté.

- L’agrandissement des fenêtres : Les murs semblent disparaître au profit d’immenses verrières, inondant l’intérieur de lumière. Les roses de la façade ouest et des transepts sont des exemples éblouissants de cette période.

- La finesse des structures : Les nervures des voûtes deviennent plus complexes, les piliers plus élancés, les arcs-boutants plus gracieux.

- L’iconographie : Les sculptures deviennent plus réalistes, les figures s’individualisent, racontant des épisodes bibliques avec une expressivité accrue. C’est à cette époque que la cathédrale acquiert une grande partie de ses ornements sculptés que nous admirons encore aujourd’hui.

En tant qu’expert, je dois souligner que cette évolution témoigne de la capacité des bâtisseurs médiévaux à innover constamment, à repousser les limites de la construction tout en respectant les principes esthétiques et spirituels de leur temps. C’est une danse harmonieuse entre l’art et l’ingénierie, une prouesse qui continue de fasciner.

Entre Abandon et Renaissance : Le Destin de Notre-Dame à Travers les Siècles

L’histoire de Notre-Dame ne s’arrête pas à la fin de sa construction au XIVe siècle. Comme tout grand édifice historique, elle a traversé les époques, subissant les outrages du temps, les caprices de l’histoire et les interventions humaines. Chaque siècle a laissé sa marque, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.

Les Blessures du Temps et les Mutations Inopportunes

Au fil des siècles, la cathédrale a connu des périodes de gloire mais aussi de négligence.

- La Renaissance et l’époque classique : Ces périodes, moins sensibles à l’esthétique gothique, ont entraîné des modifications parfois regrettables. Des tombeaux ont été déplacés, des vitraux remplacés par du verre blanc pour “moderniser” la lumière, et des portails ont été “rationalisés”.

- La Révolution Française : Cette période fut particulièrement dévastatrice. Les têtes des statues des rois de Judée (confondues avec les rois de France) furent décapitées, l’édifice transformé en Temple de la Raison, puis en entrepôt. C’est un épisode sombre qui a profondément altéré l’intégrité de l’édifice.

À l’aube du XIXe siècle, Notre-Dame était dans un état de délabrement avancé, menacée de démolition. C’est ici qu’intervient une figure majeure qui, sans avoir “construit” l’original, a indéniablement “reconstruit” et “restauré” la cathédrale telle que nous la connaissons.

La Vision de Viollet-le-Duc : Restauration ou Réinterprétation ?

L’homme providentiel est Eugène Viollet-le-Duc, un architecte et théoricien français de génie, passionné par l’architecture médiévale. Chargé de la restauration en 1844, en collaboration avec Jean-Baptiste Lassus (décédé prématurément), Viollet-le-Duc a mené un chantier titanesque pendant près de vingt ans.

Son approche était à la fois scientifique et “restauratrice”, mais aussi profondément personnelle. Il ne s’est pas contenté de consolider les structures existantes ; il a cherché à recréer une “cathédrale idéale” telle qu’elle aurait pu être à son apogée médiévale. Cela a impliqué :

- La reconstruction de la flèche : La flèche d’origine avait été démolie en 1786. Viollet-le-Duc en conçoit une nouvelle, beaucoup plus haute et ornée, inspirée des flèches gothiques de l’époque. C’est cette flèche, devenue emblématique, qui s’est effondrée lors de l’incendie de 2019.

- La création des célèbres chimères et gargouilles : Nombre de ces figures fantastiques, si caractéristiques de Notre-Dame, sont en réalité des créations de Viollet-le-Duc et de ses ateliers.

- La restauration des portails et sculptures : Il a supervisé la reproduction des statues décapitées et la restitution de nombreux éléments décoratifs.

Si l’approche de Viollet-le-Duc a été critiquée pour son côté “créatif” et pas seulement “conservateur” (il ne restaurait pas “à l’identique”, mais “dans le style”), son travail a sauvé Notre-Dame de la ruine et l’a rendue à sa splendeur, la rendant de nouveau un monument à part entière du patrimoine français. Ses travaux ont redonné vie à la cathédrale et ont permis que le monde entier suive les travaux notre-dame de paris en direct des siècles plus tard lors d’une nouvelle épreuve.

Notre-Dame Aujourd’hui : Une Reconstruction Après l’Épreuve du Feu

Le 15 avril 2019 restera gravé dans les mémoires comme le jour où l’impensable s’est produit : la charpente de Notre-Dame, sa “forêt” millénaire, et la flèche de Viollet-le-Duc ont été dévorées par les flammes. Cet événement a provoqué une onde de choc mondiale, mais aussi un élan de solidarité sans précédent.

Un Nouveau Chapitre de Bâtisseurs

L’incendie a brutalement rappelé que la question qui a construit Notre-Dame n’est jamais vraiment close. La cathédrale est un être vivant, en perpétuelle évolution, nécessitant constamment l’attention et le savoir-faire de générations de bâtisseurs. Depuis l’incendie, une nouvelle armée d’artisans, d’ingénieurs, d’architectes, de scientifiques et de restaurateurs a pris le relais.

- Les experts en sauvetage : Immédiatement après l’incendie, une course contre la montre a commencé pour sécuriser l’édifice, évacuer les débris et consolider les structures fragiles.

- Les artisans du bois : Ils recréent à l’identique la charpente médiévale, utilisant les techniques et les matériaux de l’époque. C’est un travail colossal qui exige une expertise rare en charpenterie traditionnelle.

- Les tailleurs de pierre : Ils reconstituent les voûtes effondrées et réparent les murs endommagés par l’eau et la chaleur, respectant les formes et les motifs originaux.

- Les verriers et les couvreurs : Ils travaillent à la restitution des vitraux et de la toiture, redonnant à la cathédrale son étanchéité et sa lumière.

- Les ferronniers et les sculpteurs : Ils refabriquent les éléments décoratifs, y compris la nouvelle flèche, qui respecte le dessin de Viollet-le-Duc.

Cette reconstruction est un hommage vibrant à tous ceux qui ont construit Notre-Dame au fil des siècles. C’est la preuve que l’esprit de collaboration, le savoir-faire artisanal et la détermination humaine peuvent surmonter les plus grandes épreuves. Elle montre que, tout comme nos ancêtres, nous sommes capables de relever des défis monumentaux pour préserver notre patrimoine. Pour ceux qui souhaitent visiter un jour, il sera utile de connaître le notre dame de paris horario quand la cathédrale rouvrira ses portes.

L’Héritage des Bâtisseurs de Notre-Dame : Une Leçon d’Architecture et de Persévérance

L’histoire de qui a construit Notre-Dame est une leçon d’humilité et de grandeur. Elle nous enseigne que les plus grandes œuvres architecturales ne sont jamais le fruit d’une seule personne, mais d’une alliance de talents, de visions et d’efforts partagés sur des générations. Cette cathédrale est le symbole par excellence de la persévérance humaine, de la capacité à bâtir pour l’éternité, même face aux défis les plus redoutables.

Une Source d’Inspiration Éternelle

Notre-Dame de Paris, avec son histoire multi-centenaire, a influencé d’innombrables architectes, artistes et penseurs.

- Pour l’architecture classique française : Bien que gothique, Notre-Dame a posé les bases de la monumentalité et de la recherche de la perfection structurelle qui allaient caractériser les édifices classiques. La rigueur de son plan, la clarté de sa composition, même dans sa complexité gothique, ont toujours été des sources d’étude pour les générations futures. Elle incarne cette capacité française à innover et à créer des formes qui traversent les âges.

- Pour l’art et la culture : Elle a inspiré des écrivains comme Victor Hugo, des peintres, des musiciens. Elle est devenue un archétype, un point de référence dans la conscience collective.

L’héritage des bâtisseurs de Notre-Dame ne réside pas seulement dans les pierres et les vitraux, mais dans l’esprit qu’ils ont insufflé à cette œuvre. C’est un esprit de collaboration, d’excellence technique et d’une foi inébranlable dans la capacité de l’homme à créer du beau et du durable.

Un Témoin des Époques

Chaque époque, de la féodalité médiévale à la Révolution industrielle, en passant par les guerres mondiales et les récents incendies, a laissé sa marque sur Notre-Dame. La cathédrale a vu défiler rois et empereurs, révolutionnaires et saints. Elle a été le théâtre de couronnements, de mariages royaux, de funérailles nationales, et de moments de liesse populaire. C’est un lieu de mémoire et de célébration, un espace où le passé et le présent se rencontrent. La celebration notre dame de paris est avant tout la célébration de cette incroyable épopée humaine.

En définitive, qui a construit Notre-Dame ? Ce sont Maurice de Sully et les rois, les maîtres d’œuvre dont les noms nous échappent, les milliers de tailleurs de pierre, de charpentiers, de verriers, de sculpteurs, mais aussi Viollet-le-Duc et les artisans contemporains. C’est une chaîne ininterrompue de dévouement, de savoir-faire et d’amour pour le beau. Notre-Dame est la somme de toutes ces intelligences et de toutes ces mains. Elle est le fruit d’un projet collectif qui, bien qu’ancré dans l’époque gothique, résonne avec les principes universels de grandeur, de proportion et de persévérance que nous retrouvons dans toute la grande architecture française. Elle nous rappelle que le véritable génie architectural est souvent une œuvre partagée, traversant les siècles et s’adaptant aux épreuves du temps pour continuer de nous émerveiller.