Dans le vaste théâtre des expressions artistiques, il est des mouvements qui, par leur audace et leur inscription directe dans le réel, captivent l’imaginaire. Le Road Art, cette fusion singulière entre le goudron, le paysage et la création, incarne une telle révolution esthétique. Bien au-delà de la simple décoration urbaine, il nous invite à repenser notre rapport à l’espace, au voyage, et à la mémoire collective. Cette forme d’art éphémère ou pérenne, qui épouse les contours des chemins et des infrastructures routières, transcende la notion de galerie traditionnelle pour s’offrir au regard du passant, de l’automobiliste, du cycliste. Elle transforme le trajet en une expérience esthétique, jalonné de surprises visuelles et de réflexions profondes. En France, terre de patrimoine et de routes mythiques, le road art trouve un écho particulier, s’inscrivant dans une longue tradition de dialogue entre l’homme, son environnement et son désir d’expression.

Quelles sont les racines historiques et philosophiques du road art ?

Le road art n’est pas une invention du XXe siècle ; ses prémisses se perdent dans la nuit des temps, rejoignant l’instinct ancestral de marquer le territoire et d’embellir le passage. Des mégalithes alignés aux bornes romaines gravées, en passant par les croix de chemin et les fresques médiévales ornant les routes de pèlerinage, l’homme a toujours cherché à insuffler une âme artistique à ses voies de communication. Au cœur de cette démarche réside une philosophie du mouvement, de l’exploration, et de la quête. La route, par essence, est un espace de transition, un lien entre deux points, mais aussi un chemin initiatique. Philosophiquement, le road art se nourrit de cette ambivalence : il est à la fois ancre et envol, souvenir et promesse. Il questionne la permanence de l’art face à l’éphémère du voyage, la pérennité du message face à la fugacité de l’expérience. L’art des routes modernes, qu’il s’agisse de graffitis audacieux ou d’installations monumentales, s’inscrit dans cette lignée, prolongeant un dialogue millénaire entre l’œuvre, le spectateur et la notion même de cheminement. Il nous rappelle que chaque route est une histoire, chaque détour une opportunité de rencontre avec la beauté inattendue.

Comment le road art se manifeste-t-il dans le paysage contemporain français ?

Dans le paysage contemporain français, le road art se déploie sous une myriade de formes, allant du land art monumental intégrant la nature aux fresques murales qui habillent les tunnels et les murs d’autoroute. Il se manifeste également à travers des interventions plus discrètes, comme des œuvres éphémères tracées à la craie sur le bitume, ou des installations lumineuses qui transforment les ronds-points en véritables sculptures nocturnes. Ces manifestations, bien que diverses, partagent toutes l’ambition de détourner l’utilitaire pour y injecter une dimension poétique ou critique.

L’émergence du road art moderne est indissociable de l’essor des infrastructures routières au XXe siècle, mais aussi d’une certaine esthétique de la mobilité. Alors que les grandes villes françaises devenaient des carrefours d’échanges et de cultures, les artistes ont commencé à voir dans la rue non plus un simple décor, mais une toile vierge, une galerie à ciel ouvert. Ce mouvement, souvent parallèle à celui du street art et du graffiti, s’est distingué par son rapport intrinsèque à l’idée de voyage et de paysage, invitant le spectateur à une découverte progressive de l’œuvre au fil de son déplacement. Les thèmes récurrents incluent la vitesse, la nature envahissante, les emblèmes régionaux revisités, ou encore des messages sociaux et écologiques, tissant ainsi un lien étroit avec le vécu des populations traversées.

Pour une exploration plus approfondie des expressions artistiques contemporaines qui interrogent notre rapport à l’espace public et à la culture populaire, l’œuvre “Sculpture Chien Ballon” offre une perspective fascinante sur la réinterprétation des formes quotidiennes. Ce dialogue entre l’art et le quotidien est d’ailleurs un fil conducteur du road art français.

Les techniques et matériaux : une créativité sans limites sur la route

Les artistes du road art font preuve d’une ingéniosité remarquable dans le choix de leurs techniques et matériaux, souvent contraints par l’environnement et le caractère public de leurs œuvres. La peinture, qu’elle soit acrylique, en spray ou même biodégradable, reste un médium privilégié pour les fresques murales et les marquages au sol. Cependant, la palette s’élargit considérablement :

- L’intégration naturelle : Certains artistes utilisent des éléments du paysage (pierres, bois, végétaux) pour créer des œuvres de land art qui se fondent ou contrastent avec leur environnement immédiat, jouant sur les perspectives et les reliefs.

- Les installations éphémères : Des matériaux comme la craie, le sable, ou même des projections lumineuses permettent de créer des œuvres temporaires, soulignant la fragilité de l’existence et la beauté de l’instant.

- La récup’art : L’utilisation d’objets trouvés le long des routes – panneaux de signalisation désaffectés, débris automobiles, éléments industriels – donne une seconde vie à ces vestiges, les transformant en sculptures ou en collages qui racontent une histoire.

- Les techniques de trompe-l’œil : Particulièrement efficaces sur de grandes surfaces comme les murs de soutènement ou les ponts, ces illusions d’optique créent des profondeurs inattendues, ouvrant des fenêtres imaginaires sur le paysage.

Ces choix techniques ne sont pas anodins ; ils reflètent une volonté d’interaction avec le spectateur et l’environnement, mais aussi un questionnement sur la pérennité de l’art. Comme l’observe le Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art à la Sorbonne :

« Le road art, dans sa diversité technique, est une poésie du trajet. Il transforme le support le plus prosaïque, la route, en un vecteur de sens et d’émotion, obligeant le regard à se poser là où, d’ordinaire, il ne ferait que glisser. Il est un rappel constant de la possibilité de la beauté dans l’inattendu, de l’art dans le banal. »

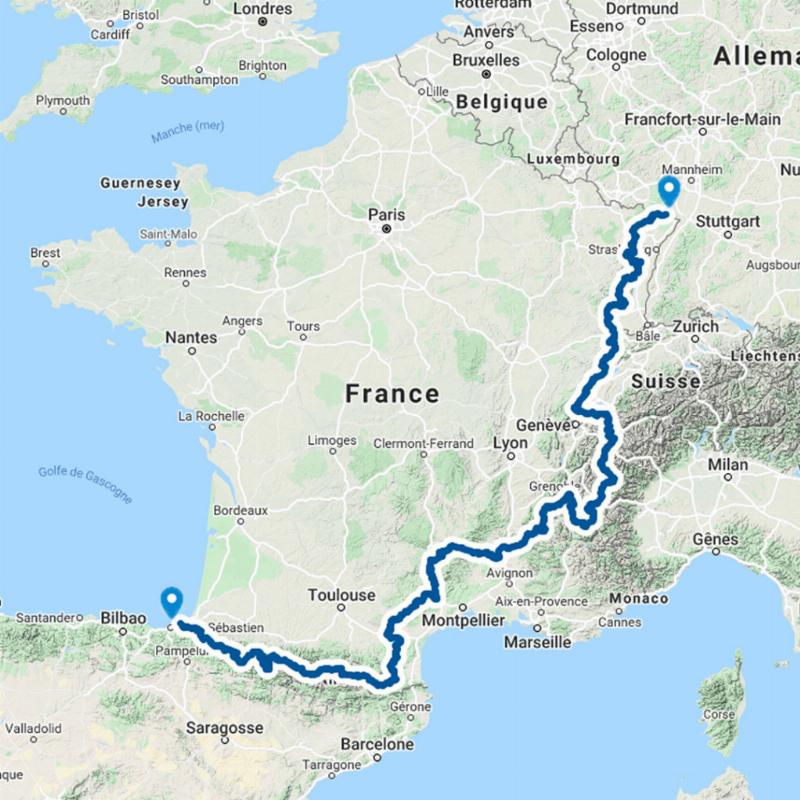

{width=800 height=800}

Le road art et l’identité française : un dialogue avec le territoire et la mémoire

En France, le road art ne se contente pas d’embellir ; il entre en dialogue profond avec l’identité du territoire, ses paysages variés, son histoire millénaire et sa riche tradition littéraire. Les artistes s’inspirent des routes mythiques, des “routes des vins” aux “routes des châteaux”, en passant par les “routes nationales” qui ont jalonné tant de départs et de retours. Ils revisitent les symboles régionaux, les figures emblématiques, les paysages ruraux ou urbains, les transformant en une narration visuelle qui interpelle le voyageur.

Ce lien avec le territoire est d’autant plus pertinent que la France est un pays profondément attaché à ses “terroirs” et à la richesse de sa diversité géographique. Le road art devient alors un vecteur de valorisation patrimoniale, un moyen de raconter l’histoire d’un lieu à travers une œuvre contemporaine. Il peut s’agir d’une fresque retraçant l’histoire d’une bataille locale le long d’une départementale, ou d’une installation moderne évoquant la richesse agricole d’une région. Ce faisant, il contribue à forger une mémoire collective du voyage et de l’appartenance. De plus, la littérature française, avec ses récits de voyages, ses descriptions de paysages et ses explorations de l’âme humaine en mouvement, offre un terreau fertile pour l’inspiration des artistes. Des pérégrinations de Don Quichotte (bien que d’origine espagnole, son esprit de chevalier errant a eu une grande influence sur les romanciers français) aux odyssées plus contemporaines, le voyage sur route est un leitmotiv littéraire qui trouve une nouvelle expression dans le road art.

Comment le road art dialogue-t-il avec l’art et la littérature classiques ?

Le road art moderne, bien qu’ancré dans l’ère contemporaine, dialogue subtilement avec les figures majeures de l’art et de la littérature, y compris celles de la littérature contemporaine américaine qui ont souvent exploré les thèmes de l’itinérance et de la liberté sur les routes. Il puise dans des traditions picturales où le paysage est central, comme le romantisme, mais les transpose dans un contexte urbain ou périurbain. Les thèmes de l’errance, de la quête existentielle ou de la beauté du quotidien, souvent abordés par des écrivains comme Albert Camus ou Marguerite Duras, trouvent une résonance visuelle dans les œuvres qui jalonnent les routes de France.

Pour comprendre cette influence, on peut tracer un parallèle entre l’immensité des paysages représentés par un peintre tel que Hopper peintre, avec ses scènes de solitude urbaine et d’espaces ouverts, et la manière dont le road art utilise l’étendue du bitume et des murs comme toile pour exprimer des émotions similaires. L’un et l’autre capturent l’essence d’un moment, d’un lieu, d’une âme en mouvement. De même, la force narrative de la littérature, par exemple celle dépeinte dans les misérables 4ème, avec ses récits de parcours et de destins croisés, peut inspirer des installations qui racontent des histoires, qu’elles soient individuelles ou collectives. Le road art se veut alors une forme de narration visuelle, un chapitre supplémentaire dans le grand livre de l’expression humaine, où chaque détour peut révéler une nouvelle perspective, une nouvelle fable.

Quel est l’impact sociétal et culturel du road art ?

Le road art exerce un impact sociétal et culturel considérable, agissant comme un catalyseur pour l’engagement civique et l’embellissement des espaces publics. Il démocratise l’accès à l’art, le sortant des galeries et des musées pour le rendre accessible à tous, sans distinction de classe ou de connaissance préalable. Cela favorise une forme d’éducation artistique informelle, où l’art est découvert au quotidien, souvent par surprise. En transformant les infrastructures routières en lieux de contemplation, il encourage également une nouvelle perception de notre environnement immédiat, invitant à la réflexion sur l’esthétique du quotidien et la mémoire des lieux.

De plus, de nombreux projets de road art sont initiés en collaboration avec les communautés locales, les écoles ou les associations, renforçant le tissu social et l’identité d’un quartier ou d’une ville. Ils peuvent devenir des points de repère, des symboles de fierté locale et même des attractions touristiques, dynamisant l’économie régionale.

Comparaisons avec les grandes figures et mouvements français

Le road art, dans son essence, peut être rapproché de plusieurs mouvements artistiques français majeurs. On pense notamment aux Nouveaux Réalistes des années 1960, avec des artistes comme Raymond Hains ou Jacques Villeglé qui s’appropriaient les affiches lacérées des rues pour en faire des œuvres d’art. Leur démarche de “décollage” était une forme primitive de road art, réinventant la matière urbaine comme support artistique. De même, l’esthétique du déclin et de l’éphémère, si chère à certains courants de la poésie française, trouve un écho dans les installations éphémères qui parsèment nos routes.

La France a également vu émerger des figures comme Jean Dubuffet, dont l’Art Brut cherchait à puiser l’inspiration dans des formes d’expression non conventionnelles, loin des académismes. Le road art partage cette quête d’une spontanéité et d’une authenticité qui se manifestent souvent en marge des circuits artistiques établis. Ce sont des artistes qui, tels des poètes des temps modernes, capturent l’esprit du temps et le retranscrivent sur le bitume ou les murs, offrant une vision renouvelée du monde.

Cette capacité à transformer l’ordinaire en extraordinaire, à questionner le statut de l’œuvre d’art et son lieu de diffusion, est une constante dans l’histoire de l’art français. Le road art s’inscrit ainsi dans une lignée de subversion créative, prolongeant un héritage d’innovation et de défi aux conventions, rappelant que l’art peut surgir là où on l’attend le moins, même sur le chemin de tous les jours.

Comment le road art impacte-t-il la culture contemporaine ?

Le road art impacte la culture contemporaine en offrant une vision renouvelée de l’espace public et en démocratisant l’accès à l’art. Il transforme les trajets quotidiens en galeries éphémères, invitant chacun à une interaction inattendue avec la création. En bousculant les codes traditionnels de l’art, il encourage également une réévaluation de la notion d’œuvre et de son environnement.

De plus, le road art est souvent porteur de messages sociaux, écologiques ou politiques, ce qui en fait un puissant outil d’expression citoyenne et de débat public. Il reflète les préoccupations de notre époque, transformant le paysage en un miroir des aspirations et des tensions de la société. Cette forme d’art participative et accessible contribue à forger une culture où l’esthétique est indissociable du vécu quotidien et de l’engagement civique, encourageant ainsi une plus grande conscience de notre environnement et de notre rôle en son sein.

Le road art : un miroir des mutations de la société

Le road art est un révélateur saisissant des mutations sociales et culturelles qui traversent nos sociétés. Il témoigne des évolutions urbaines, de l’abandon des friches industrielles transformées en toiles géantes, ou de la gentrification des quartiers où l’art mural précède souvent les rénovations. Il est aussi un baromètre des préoccupations environnementales, avec des œuvres qui dénoncent la pollution ou célèbrent la nature retrouvée. C’est une forme d’art qui ne reste pas confinée dans des espaces clos, mais qui respire avec la ville et la campagne, absorbant et retranscrivant les humeurs du temps.

Par ailleurs, la globalisation des échanges et la circulation des idées ont favorisé l’émergence d’un road art aux influences multiples, où les codes du graffiti américain se mêlent à des références graphiques asiatiques ou à des motifs traditionnels français. Ce métissage est le reflet d’une culture contemporaine ouverte sur le monde, capable d’intégrer diverses esthétiques pour créer des formes nouvelles et pertinentes. Comme le souligne le Dr. Hélène Moreau, critique d’art contemporain et spécialiste de l’art urbain :

« Le road art est le pouls visuel de nos villes et de nos campagnes. Il capture l’essence de l’instant, la vitalité des communautés, et l’impermanence de notre monde. C’est une œuvre en constante évolution, un palimpseste visuel où chaque couche raconte une histoire de notre temps. »

Dans ce contexte dynamique, l’influence de la littérature contemporaine américaine, avec ses récits de voyages épiques et d’exploration de soi, ne saurait être sous-estimée. Elle a contribué à forger un imaginaire collectif du road trip et de l’aventure, qui trouve un écho dans les œuvres du road art français, invitant à la contemplation et à la rêverie. Ces narrations, qu’elles soient écrites ou visuelles, nous poussent à regarder au-delà de l’horizon, à chercher le sens dans le mouvement et la découverte.

Foire Aux Questions

Qu’est-ce qui distingue le road art du simple graffiti ?

Le road art se distingue du simple graffiti par son intention artistique souvent plus élaborée et son intégration consciente dans le paysage ou l’infrastructure routière. Alors que le graffiti peut être une marque spontanée, le road art cherche souvent à interagir avec l’environnement, le contexte et la notion de voyage, transformant la route en une galerie éphémère ou pérenne.

Le road art est-il légal en France ?

La légalité du road art en France dépend largement du consentement du propriétaire de la surface (privée ou publique) et des autorités locales. Si de nombreuses œuvres sont réalisées sans autorisation et entrent dans le cadre du street art illégal, de plus en plus de projets sont commandités ou soutenus par les municipalités, s’inscrivant dans des démarches d’aménagement urbain ou de valorisation artistique.

Quels sont les thèmes récurrents dans le road art français ?

Les thèmes récurrents dans le road art français incluent la nature et les paysages régionaux, l’histoire locale, les messages écologiques et sociaux, la célébration du voyage et de la mobilité, ainsi que des clins d’œil à la culture populaire. Ces œuvres reflètent souvent l’identité du territoire traversé et les préoccupations des communautés.

Comment le road art contribue-t-il au tourisme culturel ?

Le road art contribue au tourisme culturel en créant des itinéraires artistiques, des “routes de l’art” qui attirent les visiteurs curieux de découvrir ces créations en plein air. Des fresques monumentales aux installations éphémères, ces œuvres deviennent des points d’intérêt, enrichissant l’expérience du voyageur et mettant en lumière des régions moins connues.

Le road art est-il un art éphémère ou durable ?

Le road art peut être à la fois éphémère et durable. Certaines œuvres sont conçues pour être transitoires, disparaissant avec le temps, les intempéries ou l’intervention humaine, soulignant la fragilité de l’existence. D’autres sont réalisées avec des matériaux résistants et des techniques pérennes, avec l’ambition de s’inscrire durablement dans le paysage, offrant ainsi une forme de mémoire collective.

Conclusion

Le road art est bien plus qu’une simple expression artistique ; il est une invitation au voyage, une méditation sur notre rapport au mouvement et au paysage. En France, où l’histoire et la culture s’entrelacent avec chaque chemin, cette forme d’art trouve un terrain d’expression privilégié, transformant le quotidien en une aventure esthétique. Des œuvres éphémères qui ponctuent nos trajets aux fresques monumentales qui racontent l’histoire des lieux, le road art nous pousse à lever les yeux, à ralentir, et à contempler la beauté inattendue qui se cache au détour d’un virage ou sur le flanc d’un pont.

Il incarne une fusion remarquable entre l’art et la vie, le patrimoine et la modernité, l’éphémère et l’intemporel. En tant que conservateur de la beauté et du sens, je ne peux qu’encourager chacun à ouvrir son regard, à se laisser surprendre par ces créations qui jalonnent nos routes. Elles sont un témoignage vibrant de la créativité humaine et un hommage incessant à l’âme voyageuse. Le road art, dans toute sa splendeur et sa diversité, demeure un chant lyrique à la gloire de nos routes, un dialogue constant avec les terres de France, et une promesse éternelle de découvertes.