Discrète artère nichée au cœur du vibrant Marais, la rue Notre-Dame de Nazareth Paris n’est pas qu’une simple ligne sur une carte ancienne ; elle est une page vivante, un palimpseste où l’histoire urbaine se mêle à l’écho subtil du Grand Siècle et des Lumières. Pour les esprits curieux et les âmes sensibles à la grandeur du patrimoine littéraire français, cette ruelle offre une porte dérobée vers un passé où les mots prenaient corps et les idées, leur envol. Elle invite à une déambulation méditative, non seulement à travers ses pavés ancestraux, mais aussi dans les profondeurs philosophiques et l’éclat linguistique qui ont façonné l’âge d’or de notre culture. C’est ici, dans ce fragment de Paris, que l’on perçoit, presque tangible, l’esprit d’une époque qui continue de nous inspirer et de nous interpeller. Pour une exploration plus détaillée des particularités de cette adresse spécifique et de ses éventuelles manifestations architecturales ou historiques, on pourra se référer à la page consacrée au 43 rue notre-dame de nazareth 75003 paris.

Quelle fut la genèse de la rue Notre-Dame de Nazareth à Paris ?

La rue Notre-Dame de Nazareth tire son nom, comme souvent à Paris, d’une institution religieuse qui y fut établie. Son histoire remonte au moins au XVIIe siècle, époque où le quartier du Marais connaissait une transformation significative, passant d’un ensemble de marécages à un prestigieux quartier de résidences et de couvents.

L’histoire de la rue Notre-Dame de Nazareth Paris est intrinsèquement liée à l’évolution urbaine de la capitale. Née de l’essor du Marais, cette artère fut aménagée dans un contexte de forte croissance démographique et d’une volonté d’embellissement sous le règne des rois de France. Le quartier, riche en hôtels particuliers et institutions pieuses, était alors un creuset social et intellectuel, attirant noblesse, financiers et hommes de lettres.

L’Empreinte Spirituelle et Intellectuelle du Quartier

Le nom “Notre-Dame de Nazareth” évoque immédiatement une présence monastique ou hospitalière, caractéristique du paysage parisien des XVIIe et XVIIIe siècles. Les couvents et les congrégations religieuses, souvent dotés de riches bibliothèques et d’écoles, jouaient un rôle prépondérant dans l’éducation et la diffusion du savoir. Ils étaient des foyers de piété, mais aussi de réflexion théologique et philosophique, où se côtoyaient parfois les esprits les plus vifs de leur temps. L’austérité janséniste ou la dévotion baroque trouvaient leurs expressions dans ces enceintes, influençant par ricochet les mœurs et la pensée d’un public plus large.

Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’urbanisme parisien, nous éclaire : “Le maillage de rues comme la rue Notre-Dame de Nazareth, adjacentes à des fondations religieuses, témoigne d’une symbiose entre le sacré et le profane, où l’interpénétration de la foi et de la raison sculptait le quotidien et l’horizon intellectuel de la ville.” Cette rue, par sa situation et son héritage, n’était donc pas isolée de l’effervescence intellectuelle ambiante, mais plutôt une composante discrète mais essentielle du tissu où se formaient les idées.

Comment la rue Notre-Dame de Nazareth reflète-t-elle l’âge d’or de la littérature française ?

Bien que la rue Notre-Dame de Nazareth Paris ne soit pas directement citée dans les œuvres majeures, son environnement et l’époque de sa pleine existence en font un témoin silencieux, voire un inspirateur latent, des courants littéraires qui ont marqué les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est une parcelle de ce Paris foisonnant qui a nourri Molière, Racine, Madame de La Fayette, et plus tard Voltaire ou Diderot.

Les rues de Paris étaient alors les scènes d’un théâtre quotidien où se jouait la comédie humaine. Les passants, les artisans, les ecclésiastiques, les courtisans, tous offraient une matière inépuisable à l’observation des moralistes et des dramaturges. L’élégance des façades, le bruit des calèches, les effluves des boutiques et des cuisines, tout concourait à créer une atmosphère propice à la réflexion et à l’écriture.

Les Salons Littéraires et l’Ébullition des Idées

Si les grands salons littéraires, comme ceux de Madame de Rambouillet ou de Madame de Tencin, se tenaient dans des hôtels particuliers plus opulents, l’esprit de ces réunions mondaines et intellectuelles irradiait à travers tout le quartier du Marais. La rue Notre-Dame de Nazareth Paris, par sa proximité avec ces lieux de haute culture, était imprégnée de cette atmosphère d’échanges vifs et de joutes oratoires. Les idées fusent, les vers se déclament, les maximes se forgent dans cette effervescence collective. C’est dans ce terreau fertile que la langue française fut polie et perfectionnée, acquérant cette clarté et cette précision qui caractérisent les classiques. Les habitants de cette ruelle, qu’ils soient modestes bourgeois ou petits rentiers, vivaient à portée de voix des grands débats de leur temps, influencés par les publications des librairies environnantes et les sermons des églises voisines.

Le Théâtre et l’Art de la Scène à Proximité

L’âge d’or du théâtre français, avec ses grands tragédiens et ses comédiens, battait son plein. Les théâtres parisiens, comme l’Hôtel de Bourgogne ou la Comédie-Française, bien que non situés directement sur la rue Notre-Dame de Nazareth, étaient suffisamment proches pour que leur influence se fasse sentir. L’excitation des premières, les débats passionnés sur les règles de l’unité, sur le pathétique racinien ou le comique moliéresque, animaient les discussions de la bonne société et des gens de lettres. Les rues de Paris servaient de décor vivant à cette passion théâtrale, où les rumeurs et les critiques circulaient de bouche à oreille, contribuant à façonner le goût et l’esthétique du public.

Quels philosophes et écrivains ont pu côtoyer l’esprit de cette artère parisienne ?

Il est peu probable que les figures les plus illustres de la littérature française aient eu leur résidence principale rue Notre-Dame de Nazareth. Cependant, l’esprit de l’époque, les idées qui animaient les salons et les cafés littéraires, la vie quotidienne de ce Paris en pleine mutation, tout cela résonnait jusqu’aux pavés de cette ruelle.

Le quartier du Marais, dans son ensemble, fut le lieu de résidence de nombreux aristocrates, financiers et intellectuels au XVIIe siècle. Des écrivains comme Madame de Sévigné, dont les lettres dressent un portrait inégalable de son temps, résidaient non loin. Plus tard, au siècle des Lumières, si les figures comme Voltaire ou Diderot gravitaient autour des salons plus centraux ou des quartiers ouest, leur influence intellectuelle imprégnait l’ensemble de la capitale. La rue Notre-Dame de Nazareth Paris était donc moins un lieu de rencontre qu’un réceptacle silencieux de l’effervescence générale, un fragment du décor urbain dans lequel ces grands esprits évoluaient et puisaient leur inspiration.

La Ruelle, Miroir de la Pensée Classique

Les ruelles parisiennes, avec leur mélange de modestie et de raffinement, offraient aux observateurs avisés une multitude de scènes de vie, de caractères et de mœurs. La Bruyère aurait pu y croiser un “caractère” pour ses Caractères, Montesquieu y méditer sur les Lettres persanes en observant les interactions sociales. Pascal, retiré dans sa réflexion, aurait pu trouver dans la vie urbaine et ses paradoxes des illustrations à ses Pensées. Ces lieux, à l’écart des grands boulevards mais au cœur de la ville, permettaient une observation plus intime, plus fine, des âmes et des agissements humains.

Dr. Hélène Moreau, spécialiste de la topographie littéraire, observe : “Ces artères discrètes, telle la rue Notre-Dame de Nazareth, formaient le ‘théâtre urbain’ des moralistes du XVIIe siècle, un laboratoire à ciel ouvert pour l’étude de l’âme humaine et de ses vanités, loin des fastes de la cour mais au cœur des réalités parisiennes.” L’anonymat relatif de ces passages permettait une observation plus libre, moins contrainte par les conventions sociales des salons.

En quoi l’héritage de la rue Notre-Dame de Nazareth s’inscrit-il dans la préservation du patrimoine littéraire ?

La préservation de rues historiques comme la rue Notre-Dame de Nazareth Paris est fondamentale pour notre compréhension du patrimoine littéraire. Ces lieux sont les témoins matériels d’une époque, des décors qui, bien que muets, parlent de la vie et de l’environnement qui ont nourri les créateurs de notre littérature. Ils offrent une dimension tangible à l’étude des textes, permettant d’imaginer plus précisément le monde des auteurs classiques.

En conservant son intégrité architecturale et son atmosphère, la rue Notre-Dame de Nazareth participe à l’effort collectif de maintien de la mémoire. Elle permet aux chercheurs et aux passionnés de mieux saisir les contextes socio-économiques et culturels dans lesquels les œuvres ont été conçues, enrichissant ainsi l’interprétation des textes et la perception de leur portée. En s’attardant sur l’adresse emblématique du 43 rue notre-dame de nazareth 75003 paris, nous découvrons un microcosme de l’urbanisme d’époque.

La Pierre comme Témoin Silencieux des Mots Éternels

L’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles qui subsiste rue Notre-Dame de Nazareth est un livre ouvert. Chaque façade, chaque détail sculpté, chaque cour intérieure évoque un mode de vie, une esthétique qui a imprégné l’imaginaire des écrivains. Ces pierres ont vu passer des générations de Parisiens, et avec eux, l’évolution de la pensée, des modes, des aspirations. Elles sont un support visuel et sensoriel pour les lecteurs désireux de se plonger dans le monde de Madame de La Fayette et de son Princesse de Clèves, ou de Racine et de ses tragédies. La rue devient alors un prolongement du texte, un espace où le passé et le présent se rencontrent, permettant une lecture plus immersive et plus profonde des œuvres.

Symbole du patrimoine littéraire de Paris, la rue Notre-Dame de Nazareth

Symbole du patrimoine littéraire de Paris, la rue Notre-Dame de Nazareth

Perpétuer la Mémoire : Entre Histoire Urbaine et Annales Littéraires

La collaboration entre les historiens de l’art, les urbanistes et les littéraires est cruciale pour que des lieux comme la rue Notre-Dame de Nazareth continuent de raconter leur histoire. Les efforts de préservation, qu’il s’agisse de restaurer des immeubles anciens ou de documenter leur passé, contribuent à enrichir les annales littéraires en contextualisant plus précisément les cadres de vie des auteurs et de leurs contemporains. Ces rues sont des archives à ciel ouvert qui complètent les manuscrits et les livres imprimés, offrant une perspective tridimensionnelle sur l’environnement culturel qui a vu naître les chefs-d’œuvre de la littérature française.

Quels liens secrets unissent la rue Notre-Dame de Nazareth aux mouvements artistiques majeurs des XVIIe et XVIIIe siècles ?

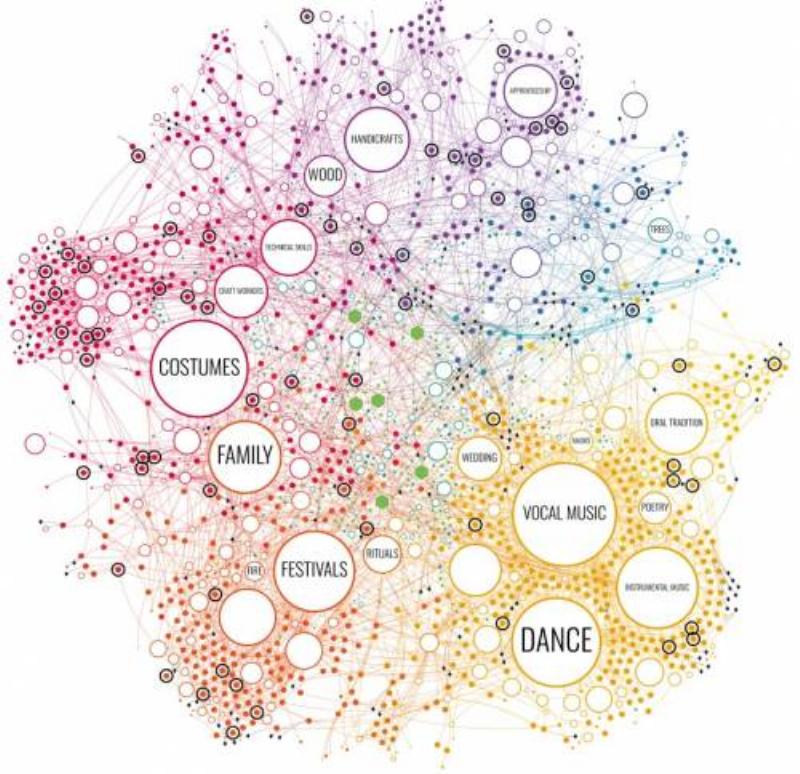

Les liens entre une rue discrète comme la rue Notre-Dame de Nazareth Paris et les grands mouvements artistiques de son époque sont rarement directs, mais ils sont souvent profonds et systémiques. La ruelle s’inscrit dans un écosystème urbain où artisans, artistes, érudits et mécènes cohabitaient, créant une atmosphère propice à l’émergence et à la diffusion des styles et des idées. Le Marais, en tant que quartier, était un foyer d’innovation et de créativité bien au-delà de la littérature.

Les ateliers d’ébénistes, les graveurs, les imprimeurs, les orfèvres, souvent situés à proximité de ce type de rue, contribuaient à la culture matérielle de l’époque, qui à son tour influençait les esthétiques dominantes. Le Classicisme, le Baroque, puis le Rococo et le Néo-classicisme, ne sont pas de simples catégories académiques ; ils se manifestaient dans les moindres détails du quotidien parisien, des motifs des tissus aux ornements des façades, des décors de théâtre aux frontispices des livres. La rue, par ses habitants et ses commerces, faisait partie intégrante de cette toile artistique.

Du Classicisme au Siècle des Lumières : Une Évolution en Scène Urbaine

La rue Notre-Dame de Nazareth a été témoin de l’évolution des goûts et des pensées, du rigorisme du Classicisme du XVIIe siècle à l’esprit plus libre et critique des Lumières. Les changements architecturaux, les modifications des habitudes de vie, la circulation des nouvelles idées philosophiques et scientifiques, tout cela s’est reflété dans l’ambiance et les discussions qui pouvaient avoir lieu dans cette rue. L’ordre et la clarté du Classicisme, prônés par Boileau et incarnés par Racine, ont progressivement cédé la place à une quête de la raison, de la liberté et du bonheur terrestre, promue par les philosophes du XVIIIe siècle. Ces évolutions n’étaient pas confinées aux salons royaux ou aux académies ; elles s’infiltraient dans le quotidien, transformant les mentalités et les expressions artistiques à tous les niveaux.

Dr. Étienne Blanchard, spécialiste des Lumières et du tissu urbain, souligne : “La rue Notre-Dame de Nazareth, dans son apparente modestie, est un microcosme fascinant des mutations esthétiques et intellectuelles. Elle a vu passer le faste discret du Grand Siècle et l’effervescence des Lumières, imprimant à ses pierres le récit silencieux de ces transformations.”

L’Architecture, Reflet des Idées

L’architecture des bâtiments subsistants rue Notre-Dame de Nazareth, même si elle n’est pas spectaculaire, est révélatrice des styles de l’époque. Les proportions, les matériaux, les quelques éléments décoratifs encore visibles témoignent du goût classique pour l’ordre et la symétrie, ou des prémices du Rococo, plus léger et ornemental. Ces façades, souvent remaniées au fil des siècles mais conservant des éléments d’origine, sont des fragments d’un grand tableau, des indices visuels qui nous aident à reconstruire le paysage mental et esthétique des contemporains de Corneille, de Molière ou de Voltaire. Elles rappellent que l’art ne se limitait pas aux toiles et aux sculptures, mais imprégnait l’environnement bâti, façonnant le cadre de vie et de pensée.

Détails architecturaux historiques de la rue Notre-Dame de Nazareth, Paris

Détails architecturaux historiques de la rue Notre-Dame de Nazareth, Paris

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l’importance historique de la rue Notre-Dame de Nazareth Paris pour les passionnés de littérature ?

La rue Notre-Dame de Nazareth Paris, en tant que vestige authentique du Paris des XVIIe et XVIIIe siècles, offre un cadre concret pour appréhender l’environnement dans lequel les grands écrivains classiques ont vécu et créé. Elle permet une immersion sensorielle dans le Paris des lettres, rendant plus tangible le contexte de leurs œuvres.

Des figures littéraires célèbres ont-elles vécu rue Notre-Dame de Nazareth Paris ?

Il n’y a pas de preuves historiques solides que des figures littéraires majeures comme Racine ou Molière aient résidé directement rue Notre-Dame de Nazareth Paris. Cependant, l’artère se situe dans un quartier, le Marais, qui était alors un centre névralgique de la vie intellectuelle et mondaine, où de nombreux écrivains et penseurs gravitaient.

Comment l’architecture de la rue Notre-Dame de Nazareth Paris reflète-t-elle le XVIIe et XVIIIe siècle ?

L’architecture de la rue Notre-Dame de Nazareth Paris se caractérise par des bâtiments aux façades sobres et élégantes, souvent en pierre de taille, avec des fenêtres régulières et des détails discrets qui évoquent le style classique et les débuts du rococo. Ces éléments témoignent de l’esthétique et des techniques de construction de l’époque.

Où trouver plus d’informations sur l’histoire de la rue Notre-Dame de Nazareth et son lien avec la culture française ?

Pour approfondir l’histoire de la rue Notre-Dame de Nazareth Paris et son intégration dans la culture française, il est recommandé de consulter les archives de la Ville de Paris, les études sur l’urbanisme du Marais, ainsi que les ouvrages dédiés à la vie littéraire et sociale des XVIIe et XVIIIe siècles à Paris.

Quel rôle le quartier du Marais, incluant la rue Notre-Dame de Nazareth, joua-t-il dans l’effervescence intellectuelle de Paris ?

Le Marais fut un quartier d’une importance capitale pour l’effervescence intellectuelle de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il abritait de nombreux hôtels particuliers où se tenaient des salons littéraires, des académies et des institutions religieuses qui étaient des foyers de savoir et de débats. La rue Notre-Dame de Nazareth, faisant partie de ce quartier, était imprégnée de cette dynamique.

Conclusion

La rue Notre-Dame de Nazareth Paris est bien plus qu’une simple adresse ; elle est un gardien discret et éloquent du temps, un fil ténu qui relie notre présent à la magnificence du Grand Siècle et à la verve des Lumières. Par ses pierres, son histoire et son implantation au cœur d’un quartier emblématique, elle incarne la permanence du patrimoine, l’ancrage tangible d’une époque où la langue française fut façonnée pour atteindre des sommets d’expression et de pensée. En parcourant ses pavés, le promeneur cultivé ne marche pas seulement sur un chemin ; il foule un fragment de l’âme de Paris, un lieu où l’imagination s’éveille et où résonne l’éternelle quête de beauté, de vérité et de sagesse. Elle nous invite à une réflexion profonde sur la manière dont l’espace physique influence et reflète l’esprit d’une civilisation, nous rappelant l’héritage inestimable que nous devons chérir et transmettre pour l’amour de la France.