Dans le panthéon des figures qui ont marqué l’art contemporain, rares sont celles qui suscitent une fascination aussi intense et durable que celle de Jean-Michel Basquiat. Avant de devenir l’icône planétaire que l’on connaît, son nom résonnait déjà dans les rues de New York sous le pseudonyme de Samo Basquiat. Ce tag énigmatique, signifiant “Same Old Shit”, est devenu le cri de ralliement d’une nouvelle ère artistique, bousculant les conventions et ouvrant la voie à une expressivité brute, empreinte de poésie et de critique sociale. Loin d’être une simple manifestation de vandalisme, l’œuvre de SAMO a posé les jalons d’une réflexion profonde sur l’identité, la culture et l’injustice, des thèmes qui trouvent un écho particulier dans l’intellectualisme et la tradition engagée de la pensée française. Comment ce jeune prodige, armé de bombes de peinture et d’un esprit aiguisé, a-t-il non seulement transfiguré le paysage artistique américain, mais aussi nourri un dialogue subtil avec les courants esthétiques et philosophiques chers à la France? C’est une exploration de son impact, de ses racines et de sa résonance que nous vous proposons ici, invitant à une plongée dans l’univers d’un artiste dont le génie éphémère continue d’illuminer les esprits.

Qui était SAMO Basquiat et quel était son rôle dans l’art urbain?

SAMO Basquiat était le pseudonyme de Jean-Michel Basquiat, un artiste américain d’origine haïtienne et portoricaine, dont les graffitis avant-gardistes ont marqué le Lower East Side de New York à la fin des années 1970. Son rôle fut capital pour élever le graffiti du statut d’acte marginal à celui d’expression artistique légitime et percutante, ouvrant la voie au mouvement post-graffiti.

Né en 1960 à Brooklyn, Jean-Michel Basquiat a commencé son parcours artistique dans l’anonymat relatif du graffiti. Avec son ami Al Diaz, il a créé SAMO©, un projet artistique qui visait à déconstruire les conventions sociales et la culture de consommation par le biais de messages énigmatiques et poétiques apposés sur les murs des galeries d’art, des bâtiments et des ponts de Manhattan. Ces aphorismes, souvent humoristiques, parfois provocateurs, tels que “SAMO© AS AN ALTERNATIVE 2 PLAYING ART” ou “SAMO© SAVES IDIOTS”, défiaient les attentes et invitaient à une réflexion immédiate de la part du spectateur. Ils étaient une forme d’art conceptuel avant l’heure, une intervention directe dans l’espace public qui interrogeait la nature de l’art et de son marché. Ce qui distinguait SAMO des autres graffitis de l’époque, c’était non seulement sa nature textuelle et sa portée intellectuelle, mais aussi l’audace de ses interventions. L’artiste ne se contentait pas de marquer son territoire ; il injectait une dimension philosophique, une conscience de la critique qui résonnait avec l’esprit des L’Avant-garde Parisienne du début du XXe siècle, où les artistes cherchaient également à rompre avec l’académisme pour mieux réinventer la perception du monde. Basquiat a ainsi incarné la fusion entre la culture urbaine émergente et une sensibilité artistique plus raffinée, transformant le paysage visuel de la ville en une toile de fond pour des pensées complexes et souvent subversives. Son passage du mur à la toile fut une transition naturelle pour une expression dont la force ne pouvait être contenue par la seule rue.

Quels sont les motifs et symboles clés dans l’œuvre de Basquiat?

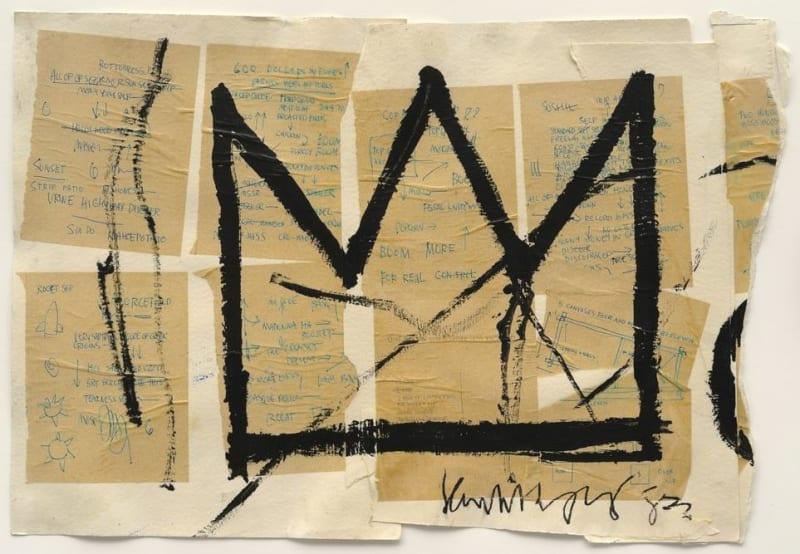

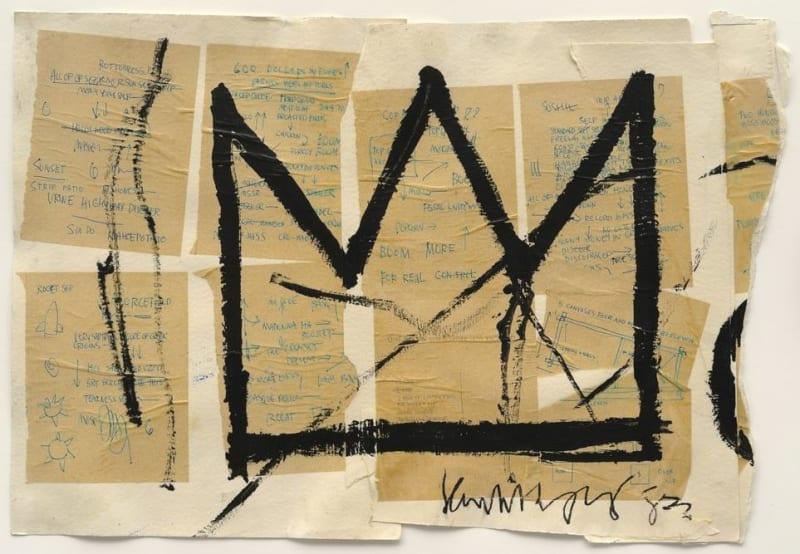

L’œuvre de Basquiat est riche d’une iconographie personnelle et récurrente, mêlant symboles universels et références intimes. Parmi les motifs clés, on retrouve souvent des couronnes, des crânes, des figures anatomiques fragmentées et des textes barrés, qui tous participent à une critique sociale et existentielle profonde.

L’univers pictural de Basquiat est un kaléidoscope de symboles puissants et énigmatiques, véritable signature d’une pensée foisonnante et d’une conscience aiguë des enjeux de son temps. La couronne, peut-être l’un des symboles les plus reconnaissables, est à la fois une affirmation de la royauté des figures noires qu’il représente – souvent des musiciens de jazz, des boxeurs ou même lui-même – et une interrogation sur la nature du pouvoir et de la célébrité. C’est une couronne de lauriers pour les héros méconnus, mais aussi un fardeau. Les crânes et les figures anatomiques, quant à eux, ne sont pas de simples représentations de la mort, mais des explorations de la chair, de l’identité et de la mortalité. Ils évoquent la vulnérabilité et la condition humaine, rappelant la fragilité de l’existence. La présence constante de textes – mots, phrases, chiffres, listes – souvent raturés ou superposés, est un autre élément fondamental de son style. Cette technique n’est pas une simple annulation, mais une invitation à regarder au-delà du visible, à déchiffrer le caché, à sonder l’implicite. Elle reflète une forme de L’écriture automatique surréaliste, où l’inconscient dicte le tracé, mais aussi une interrogation sur le langage lui-même, sa capacité à signifier ou à masquer. Basquiat crée ainsi un dialogue constant entre l’image et le texte, entre le visible et le lisible, entre le sujet et l’objet de sa représentation. Ces motifs sont des clés pour comprendre sa vision du monde, traversée par les thèmes du racisme, de la pauvreté, de la gloire et de l’oubli, de la vie et de la mort. Sa capacité à les entrelacer avec une énergie brute et une sophistication visuelle fait de lui un héritier des poètes symbolistes français, qui cherchaient, à travers leurs vers, à suggérer plutôt qu’à décrire, à évoquer des réalités complexes par l’intermédiaire d’images.

Comment Basquiat a-t-il influencé les techniques et styles artistiques?

Basquiat a redéfini les techniques artistiques en mélangeant audacieusement le graffiti, l’expressionnisme abstrait, le Pop Art et l’Art Brut, créant un langage pictural unique caractérisé par son énergie brute, sa juxtaposition de formes et de couleurs, et son intégration de textes et de symboles.

L’approche technique de Basquiat était révolutionnaire par sa capacité à opérer une synthèse de courants artistiques a priori disparates. Il a puisé dans l’énergie spontanée et la force du graffiti, dont il était issu, pour l’élever au rang de peinture de chevalet. Cette fusion se manifestait par l’utilisation de techniques de rue – sprays, marqueurs – sur des toiles traditionnelles, créant une tension fascinante entre le “haut” et le “bas” de l’art. Son style se caractérise par des coups de pinceau vifs, des couleurs souvent primaires et stridentes, et une composition qui privilégie la superposition et le collage. Il intégrait des éléments trouvés, des fragments de mots, des dessins enfantins et des icônes culturelles, créant une sorte de palimpseste visuel où chaque couche ajoutait à la complexité narrative. Cette intertextualité, la manière dont il laissait transparaître et s’entrechoquer différentes sources et références, est une démarche intellectuelle qui rappelle le travail des collages dadaïstes et surréalistes français, visant à déstabiliser le regard et à provoquer de nouvelles associations d’idées. Basquiat a ainsi élargi le champ des possibles pour la peinture, en démontrant que l’émotion et l’intellect pouvaient cohabiter dans une esthétique apparemment chaotique, mais en réalité profondément organisée. Il a ouvert la voie à de nombreux artistes qui ont, à leur tour, osé briser les frontières entre les disciplines et les styles, en s’inspirant de son audace et de sa liberté créative. Sa capacité à transformer le chaos urbain en une symphonie visuelle fut un témoignage de son génie précoce.

Quelle fut la réception critique de Basquiat et son impact sur l’art français?

Initialement controversé, l’œuvre de Basquiat a connu une reconnaissance posthume croissante, influençant l’art français en stimulant le dialogue entre l’avant-garde américaine et les traditions locales, et en inspirant une nouvelle génération d’artistes à embrasser une expressivité brute et engagée.

La trajectoire de Basquiat fut celle d’une étoile filante, dont l’éclat fut d’abord perçu comme déroutant par une partie de la critique. Son ascension fulgurante, du statut de graffeur sans abri à celui de coqueluche du marché de l’art des années 1980, a suscité à la fois l’admiration et la méfiance. Certains y voyaient une mode éphémère, une récupération opportuniste de l’art de la rue par les galeries. D’autres, comme René Ricard dans son essai “The Radiant Child”, ont su déceler la profondeur et l’originalité de son génie. En France, l’accueil fut nuancé, mais non moins significatif. Les liens historiques entre l’art américain et la scène parisienne, souvent à sens unique dans le passé, se complexifiaient. Basquiat, par sa puissance expressive, a forcé une réévaluation des frontières de l’art. Il a été exposé dans des galeries parisiennes dès le début des années 80, et son travail a résonné avec l’intérêt français pour l’Art Brut, cher à Jean Dubuffet, qui célébrait l’authenticité des créations spontanées, en dehors des conventions artistiques.

“Jean-Michel Basquiat, avec sa force viscérale et son langage pictural unique, a bousculé les codes établis, rappelant l’audace des fauves et des cubistes à leur époque.” – Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art contemporain à la Sorbonne.

Cette comparaison n’est pas anodine ; elle ancre Basquiat dans une lignée d’artistes français qui ont cherché à dynamiter les formes établies pour révéler une vérité plus profonde. L’impact de Basquiat en France fut moins une imitation directe de son style qu’une libération des esprits. Il a encouragé une génération d’artistes français à explorer des voies nouvelles, à oser l’autobiographie, la critique sociale et le mélange des techniques sans complexe. Son œuvre a agi comme un catalyseur, renforçant l’idée que l’art pouvait être à la fois brut et intellectuel, instinctif et politiquement conscient. Il a contribué à enrichir le dialogue entre les expressions artistiques d’outre-Atlantique et les sensibilités européennes, montrant que l’universalité de l’art pouvait transcender les frontières culturelles.

Comment l’héritage de SAMO Basquiat résonne-t-il dans la culture contemporaine?

L’héritage de SAMO Basquiat est omniprésent dans la culture contemporaine, influençant la street culture, la mode et la musique, et servant de référence constante pour les discussions sur la race, l’identité et la commercialisation de l’art, prouvant la pertinence intemporelle de ses thèmes et de son style.

L’écho de Basquiat se fait entendre bien au-delà des murs des musées et des galeries. Son influence est palpable dans la mode, où ses motifs et son esthétique ont inspiré d’innombrables collections, transformant les œuvres d’art en parures de haute couture. Dans la musique, le hip-hop et le R&B lui rendent régulièrement hommage, reconnaissant en lui un précurseur de l’expression artistique engagée et rebelle. Sur la scène artistique elle-même, de nombreux artistes urbains et contemporains citent Basquiat comme une influence majeure, non seulement pour son style graphique, mais aussi pour sa capacité à infuser l’art d’une conscience sociale et politique aiguë. Son œuvre continue de stimuler les débats sur l’appropriation culturelle, le racisme systémique et la place des artistes issus de minorités dans le monde de l’art. La manière dont il a su naviguer entre la rue et les institutions, entre le marché et la pure expression, offre un cas d’étude fascinant pour les artistes d’aujourd’hui, souvent confrontés aux mêmes dilemmes.

En France, cette résonance est particulièrement significative. La scène artistique française, toujours en quête de nouvelles formes d’expression, a intégré les leçons de Basquiat. On observe chez de jeunes artistes une liberté dans l’utilisation du texte, une audace dans la palette chromatique et un engagement thématique qui rappellent l’œuvre du maître.

Voici quelques jalons de la réception de Basquiat en France :

- 1983: Première exposition personnelle à la Galerie Delta, Rotterdam, incluant des œuvres visibles en France.

- 1984: Exposition majeure à la Galerie Yvon Lambert à Paris, présentant son travail à un public et des collectionneurs français.

- 1985: Participation à la Biennale de Paris, renforçant sa visibilité institutionnelle.

- 2005: Grande rétrospective à la Fondation Dina Vierny – Musée Maillol à Paris, permettant une compréhension approfondie de son œuvre.

- 2010: Exposition “Basquiat” au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, une consécration critique et populaire.

- 2018-2019: Rétrospective majeure à la Fondation Louis Vuitton, Paris, qui a battu des records de fréquentation, témoignant de l’engouement persistant pour Basquiat en France.

Cette chronologie illustre la progressive, mais profonde, intégration de Basquiat dans le paysage culturel français, de la curiosité des avant-gardistes à l’adoration du grand public. Son art est devenu une pierre angulaire pour comprendre l’évolution de l’art moderne et ses interconnections globales.

Quelles comparaisons peut-on établir entre Basquiat et les géants de l’art français?

Basquiat partage avec certains géants de l’art français une soif d’expression radicale et un esprit critique. On peut le rapprocher des existentialistes comme Camus pour son exploration de l’absurdité, de Dubuffet pour l’Art Brut, ou des Nouveaux Réalistes pour sa critique de la société de consommation.

L’analyse de l’œuvre de Basquiat gagne en profondeur lorsqu’on la met en regard des figures tutélaires de l’art et de la pensée française. Sa quête d’authenticité et sa représentation des marges de la société trouvent un écho certain chez Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, dont les écrits explorent l’angoisse existentielle et la liberté individuelle face à un monde absurde. Basquiat, par son art, posait des questions similaires sur le sens de l’existence, la solitude et la quête de soi.

- Avec Jean Dubuffet et l’Art Brut: L’affinité est frappante. Basquiat, avec son esthétique “brute”, ses figures aux allures enfantines, ses textes jetés comme des cris, s’inscrit dans cette lignée de l’art “hors les normes”, spontané, non formaté par l’académisme. Dubuffet, collectionneur et théoricien de l’Art Brut, aurait sans doute été fasciné par la force primitive et l’authenticité sans concession de Basquiat.

- Avec les Nouveaux Réalistes (César, Arman): On peut établir un parallèle avec leur approche critique de la société de consommation. Tandis que César accumulait des automobiles compressées et Arman des objets industriels, Basquiat intégrait des logos, des marques, des références culturelles populaires dans ses toiles. C’était une manière différente, mais tout aussi incisive, de commenter l’aliénation de l’individu par la surconsommation et la culture de masse. Les Les Nouveaux Réalistes cherchaient à “recycler” le réel pour le présenter sous un nouveau jour, une démarche que Basquiat appliquait à l’imagerie médiatique.

- Avec les poètes maudits (Baudelaire, Rimbaud): La dimension poétique et la capacité de Basquiat à transmuer la laideur urbaine en beauté, la douleur en art, rappellent les explorations des poètes français qui cherchaient la beauté dans le mal et la rédemption dans l’expression la plus crue. Ses tableaux sont des poèmes visuels, où chaque fragment, chaque couleur, chaque rature est un mot chargé de sens.

{width=800 height=554}

Ces comparaisons, loin d’être anachroniques, soulignent l’universalité des questions abordées par Basquiat et la manière dont son œuvre peut être inscrite dans une généalogie artistique et intellectuelle française, malgré ses racines new-yorkaises. Il démontre que l’art est un langage qui transcende les époques et les géographies, un dialogue constant entre les esprits créateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que SAMO signifiait ?

SAMO signifiait “Same Old Shit” (toujours la même merde). C’était un tag graffiti que Jean-Michel Basquiat et Al Diaz utilisaient pour signer leurs aphorismes poétiques et critiques dans les rues de New York à la fin des années 1970. Le nom incarnait leur désillusion face à la société.

Pourquoi l’œuvre de Basquiat est-elle considérée comme importante?

L’œuvre de Basquiat est importante car elle a révolutionné l’art contemporain en fusionnant le graffiti, l’expressionnisme et le Pop Art, tout en abordant des thèmes profonds comme l’identité noire, le racisme, la politique et la culture populaire. Sa contribution a ouvert de nouvelles voies expressives.

Y a-t-il eu des expositions majeures de Basquiat en France?

Oui, la France a accueilli plusieurs expositions majeures consacrées à Basquiat, notamment à la Galerie Yvon Lambert dans les années 1980, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 2010, et une rétrospective très populaire à la Fondation Louis Vuitton en 2018-2019, attestant de son importance culturelle.

Quel est le lien entre SAMO Basquiat et l’art français?

Le lien entre SAMO Basquiat et l’art français réside dans les résonances thématiques et stylistiques avec des mouvements comme l’Art Brut de Dubuffet, l’écriture automatique du surréalisme et la critique sociale des Nouveaux Réalistes. Son œuvre a stimulé un dialogue interculturel et une ouverture aux formes d’art urbain.

Quel message SAMO Basquiat voulait-il transmettre?

SAMO Basquiat voulait transmettre un message complexe et souvent politique, dénonçant le racisme, les inégalités sociales et la superficialité de la célébrité. Il célébrait également la culture afro-américaine et caribéenne, tout en interrogeant la place de l’artiste dans le monde moderne, avec une honnêteté brutale.

Conclusion

L’odyssée de SAMO Basquiat est celle d’un artiste fulgurant dont l’empreinte dépasse largement les frontières géographiques et les catégories artistiques. De ses tags énigmatiques sur les murs de New York à ses toiles exposées dans les plus grandes institutions mondiales, Basquiat a su forger un langage visuel unique, un pont entre la rue et la galerie, entre l’instinct et l’intellect. Son œuvre est un manifeste vibrant, une interrogation permanente sur l’identité, l’histoire et la place de l’individu dans une société complexe. La France, terre de l’esthétisme et de la pensée critique, a su reconnaître et célébrer la singularité de ce génie, l’inscrivant dans une lignée d’artistes subversifs et visionnaires.

En définitive, Jean-Michel Basquiat, à travers son alter ego SAMO, nous invite à une réflexion profonde sur la nature de l’art et son pouvoir de transformation. Il nous rappelle que l’authenticité, l’engagement et la liberté sont les piliers d’une création véritablement révolutionnaire. Son héritage, empreint d’une vitalité indomptable et d’une intelligence percutante, continue d’inspirer, de provoquer et de fasciner, nous invitant à explorer sans cesse les profondeurs de l’expression humaine. Que cette immersion dans l’univers de SAMO Basquiat sur “Pour l’amour de la France” soit une invitation à contempler la puissance d’un art qui transcende les époques et les cultures, un art qui nous parle encore aujourd’hui avec une éloquence inégalée.