Le graffiti vu dans les rues de France, cette écriture spontanée sur les murs de nos cités, a longtemps été relégué au rang de simple dégradation, d’acte de vandalisme obscurcissant la pierre ancestrale. Pourtant, pour l’œil averti, pour l’esprit curieux qui sait s’affranchir des préjugés, le graffiti se révèle une forme d’expression artistique d’une richesse insoupçonnée, un témoignage vivant des pulsations urbaines, une esthétique souvent éphémère mais toujours percutante. Notre exploration nous mènera au cœur de cette subversion esthétique, de ses origines clandestines à sa reconnaissance progressive, parfois conflictuelle, dans le paysage culturel français, cherchant à démêler les fils complexes de son identité artistique et sociologique.

Quelles sont les racines historiques du graffiti en France ?

Pour comprendre l’art du graffiti en France, il est essentiel de remonter aux sources de son émergence et de son évolution. Ses prémices, loin d’être un phénomène isolé, sont indissociables des mouvements culturels internationaux, notamment l’explosion du hip-hop américain dans les années 1970 et 1980. Les premiers tags et fresques qui ont fleuri sur les murs parisiens et marseillais étaient, en grande partie, une importation et une adaptation de ces codes venus d’outre-Atlantique, une réappropriation par une jeunesse en quête d’identité et d’expression.

Ces premiers gestes, souvent rudimentaires mais chargés d’une énergie brute, marquaient une volonté farouche d’investir l’espace public, de laisser une trace, un nom, une revendication. Le tag, signature stylisée et répétée à l’envi, devint l’étendard de cette nouvelle forme de communication, une manière de s’inscrire dans le paysage urbain, de défier l’anonymat et l’ordre établi. Il y avait dans ces débuts une urgence, une spontanéité qui caractérisent encore aujourd’hui une part significative de la production graffiti. L’art urbain, tel que nous le connaissons, s’est donc enraciné dans cette confluence de cultures, de besoins expressifs et de défis techniques, posant les jalons d’une esthétique résolument moderne.

“Le mur est devenu le papier de ces nouvelles écritures, un support démocratique et omniprésent, offrant une toile infinie aux voix de la ville que l’on refusait d’entendre ailleurs.”

– Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art urbain.

Comment le tag est-il devenu un langage visuel ?

Le tag, forme la plus élémentaire du graffiti, est bien plus qu’une simple signature ; il est devenu un langage visuel à part entière, avec ses codes, ses styles et ses hiérarchies. Initialement, il s’agissait de marquer un territoire, de revendiquer une présence, mais rapidement, l’esthétique du tag s’est complexifiée. Les writers (graffeurs) ont développé des calligraphies uniques, des enchevêtrements de lettres, des flèches, des étoiles, des couronnes, transformant un simple nom en une œuvre d’art miniature, parfois illisible pour les non-initiés, mais profondément signifiante au sein de la communauté.

Ce passage d’un simple marquage à une stylisation élaborée a fait du tag un véritable blason urbain, dont la diffusion et la répétition témoignent de la notoriété de son auteur. La rapidité d’exécution, la maîtrise du spray et la recherche constante de l’originalité sont les piliers de cette discipline, transformant chaque mur en un terrain d’expression et de compétition silencieuse.

Le graffiti est-il un art ou un acte de vandalisme ?

La question de la légitimité artistique du graffiti a toujours divisé, opposant les défenseurs de l’expression libre aux gardiens de l’ordre public et de la propreté urbaine. Pour beaucoup, le graffiti vu sur les façades, les trains ou les monuments constitue une atteinte à la propriété, une forme de vandalisme qui défigure le paysage et dévalorise le patrimoine. Cette perception est souvent alimentée par la nature illégale de nombreuses productions et par l’esthétique parfois agressive ou incompréhensible des tags les plus sauvages.

Pourtant, une part grandissante de la critique et du public reconnaît le caractère artistique du graffiti, surtout lorsque celui-ci se manifeste sous forme de fresques élaborées, de compositions murales complexes et figuratives. La distinction entre “tag” (souvent perçu comme vandalisme) et “graffiti” ou “street art” (plus facilement accepté comme art) est essentielle dans ce débat. Les techniques utilisées, la composition, l’usage des couleurs, la narration et l’impact émotionnel sont autant de critères qui permettent d’élever certaines œuvres au rang d’art, défiant les classifications traditionnelles.

“Le paradoxe du graffiti réside dans sa dualité : acte de transgression pour les uns, acte de création pour les autres. C’est précisément cette tension qui lui confère sa vitalité et sa puissance de questionnement.”

– Dr. Hélène Moreau, sociologue de l’esthétique urbaine.

Quels messages sociaux et politiques le graffiti français véhicule-t-il ?

Au-delà de l’expression personnelle, le graffiti français est souvent porteur de messages sociaux et politiques, agissant comme un baromètre des préoccupations contemporaines. Loin d’être de simples décorations, les fresques murales et les pochoirs sont devenus des vecteurs puissants de contestation, d’information et de réflexion. Ils offrent une tribune aux voix marginalisées, aux causes oubliées, aux cris d’alarme.

Voici quelques thèmes récurrents dans le graffiti engagé français :

- Critique sociale : Dénonciation des inégalités, de la précarité, de la gentrification qui transforme nos villes et expulse ses habitants originels.

- Messages écologiques : Sensibilisation aux enjeux environnementaux, appel à la protection de la planète, illustrations des conséquences du réchauffement climatique.

- Revendications politiques : Opposition aux politiques gouvernementales, soutien aux mouvements de protestation, expressions de solidarité internationale.

- Hommages et mémoires : Commémoration de figures historiques, rappels de moments clés de l’histoire, lutte contre l’oubli.

- Plaidoyer pour la diversité et l’inclusion : Combat contre le racisme, la discrimination, l’homophobie, célébration des cultures et des identités multiples.

Le caractère éphémère de certaines de ces œuvres renforce leur impact, les transformant en des appels urgents à l’action, des fulgurances qui interpellent avant de disparaître, laissant une empreinte mémorielle forte.

Comment l’esthétique du graffiti a-t-elle influencé l’art français ?

L’influence du graffiti vu dans l’espace public ne se limite pas aux seuls murs des villes ; elle a progressivement infusé le monde de l’art institutionnel et contemporain en France, remodelant les perspectives et enrichissant le dialogue esthétique. Ce que l’on appelait autrefois “art vandale” a trouvé son chemin vers les galeries et les musées, forçant une réévaluation de ce qui constitue l’art et de ses frontières.

Cette reconnaissance s’est déroulée en plusieurs étapes :

- L’émergence des figures pionnières : Des artistes comme Blek le Rat, précurseur du pochoir en France dès les années 1980, ont démontré la sophistication technique et la profondeur conceptuelle de l’art urbain, inspirant des générations de créateurs.

- L’intégration dans les galeries : À partir des années 1990 et 2000, de plus en plus de galeries d’art ont commencé à exposer des œuvres d’artistes issus du graffiti, reconnaissant leur maîtrise des formes, des couleurs et leur capacité à interroger la société.

- La légitimation institutionnelle : Les musées et les institutions culturelles ont emboîté le pas, organisant des expositions dédiées au street art et au graffiti, acquérant des œuvres et intégrant ces artistes dans des collections permanentes. L’exemple de la Fondation Louis Vuitton ou du Grand Palais à Paris est éloquent à cet égard.

- L’influence sur d’autres disciplines : Le style, les techniques (comme le pochoir, le collage) et les thématiques du graffiti ont influencé la mode, la publicité, le design graphique et même le cinéma, témoignant de sa pénétration profonde dans l’imaginaire collectif.

Cette évolution a permis de brouiller les lignes entre “art savant” et “art populaire”, remettant en question la notion même de “légitimité artistique” et ouvrant des voies nouvelles pour la création. Pour en savoir plus sur les croisements entre art et espace urbain, consultez notre article sur l’architecture moderne et ses inspirations.

Quelles sont les figures emblématiques du graffiti français ?

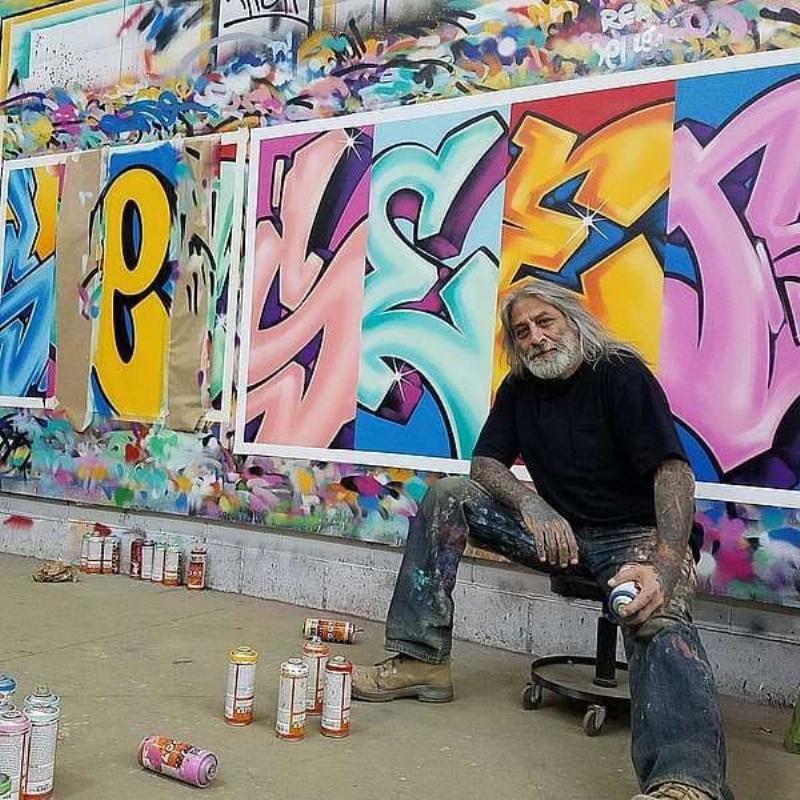

Le panthéon du graffiti français est riche de personnalités qui, chacune à leur manière, ont marqué et continuent de marquer l’histoire de ce mouvement. Leurs œuvres, souvent exposées en plein air, sont devenues des repères dans nos villes, des témoignages d’une créativité foisonnante.

Parmi les figures les plus emblématiques, on peut citer :

- Blek le Rat : Considéré comme l’un des pères du street art au pochoir, ses rats courant dans les rues parisiennes sont devenus sa signature, influençant des artistes comme Banksy.

- Invader : Célèbre pour ses “mosaïques” de Space Invaders pixelisées, il a investi les murs des villes du monde entier, brouillant les pistes entre jeu vidéo et art urbain.

- JR : Connu pour ses collages photographiques monumentaux, il utilise l’art pour aborder des questions sociales et politiques, transformant des lieux emblématiques en toiles géantes.

- C215 : Maître du pochoir aux détails minutieux et aux couleurs vibrantes, il dépeint souvent des portraits de figures marginalisées ou des scènes de la vie quotidienne avec une humanité saisissante.

- Seth Globepainter : Ses fresques, souvent poétiques et oniriques, représentent des enfants explorant le monde, invitant à la réflexion sur l’enfance, l’innocence et le voyage.

Ces artistes, et bien d’autres, ont non seulement contribué à définir l’esthétique du graffiti français, mais ont également su le porter au-delà des frontières, participant à sa reconnaissance internationale et à son statut d’art majeur.

Célèbre œuvre de street art d'Invader sur un mur parisien, reconnaissable à ses mosaïques pixelisées.

Célèbre œuvre de street art d'Invader sur un mur parisien, reconnaissable à ses mosaïques pixelisées.

Le graffiti vu aujourd’hui : quelle est sa place dans la culture contemporaine ?

Aujourd’hui, le graffiti vu dans nos villes a considérablement évolué, passant d’une forme d’expression underground et souvent illégale à une composante intégrante de la culture contemporaine française, avec ses paradoxes et ses tensions. Il n’est plus rare de voir des municipalités commander des fresques murales pour embellir des quartiers, des entreprises utiliser des motifs de street art pour leurs campagnes de communication, ou des galeries dédiées à cet art en pleine expansion.

Ce phénomène de “muséification” ou de “gentrification” du graffiti n’est pas sans soulever des questions. Certains déplorent la perte de son caractère subversif et éphémère, sa commercialisation et son intégration dans le système. D’autres y voient une opportunité pour les artistes d’être reconnus et de vivre de leur art, tout en rendant l’art accessible à un public plus large.

La place du graffiti dans la culture contemporaine française est ainsi complexe et dynamique :

- Reconnaissance artistique accrue : Il est enseigné dans certaines écoles d’art, fait l’objet de colloques universitaires et de publications spécialisées.

- Outil de revitalisation urbaine : De nombreuses villes utilisent le street art pour transformer des zones délaissées, créer des parcours artistiques et attirer le tourisme culturel.

- Expression citoyenne : Il continue d’être un médium privilégié pour l’engagement social et politique, offrant un contre-discours aux médias traditionnels.

- Débats constants : La tension entre illégalité et légitimité, entre destruction et création, demeure une source inépuisable de réflexion sur l’art et son rôle dans la société.

Une immense fresque murale légale à Lyon, célébrant la diversité culturelle et l'histoire de la ville.

Une immense fresque murale légale à Lyon, célébrant la diversité culturelle et l'histoire de la ville.

Où peut-on admirer les plus belles fresques urbaines en France ?

La France regorge de lieux où l’on peut admirer des œuvres majeures de graffiti et de street art, des plus célèbres aux plus cachées.

- Paris : Le 13ème arrondissement est devenu un véritable musée à ciel ouvert avec ses fresques monumentales. Le quartier de Belleville et le Canal Saint-Martin sont également des spots privilégiés. La Butte-aux-Cailles et Vitry-sur-Seine sont aussi réputées.

- Lyon : La ville est célèbre pour ses murs peints, notamment la Fresque des Lyonnais et d’autres œuvres disséminées dans les Pentes de la Croix-Rousse et le quartier de Gerland.

- Marseille : Le Panier, le Cours Julien et d’autres quartiers du centre-ville sont des terrains d’expression pour de nombreux artistes locaux et internationaux.

- Nantes : Le Voyage à Nantes a permis l’émergence de nombreuses installations et œuvres urbaines permanentes ou éphémères.

- Bordeaux : Le quartier des Chartrons et la rive droite offrent de belles découvertes artistiques.

Chaque ville, chaque quartier a sa propre identité graffiti, invitant à une exploration urbaine constante et renouvelée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qu’est-ce que le graffiti vu à travers le prisme de l’art contemporain ?

Le graffiti vu à travers le prisme de l’art contemporain est perçu comme une forme d’expression légitime, dotée d’une esthétique propre et d’une capacité à interroger l’espace public et les normes sociales. Il est étudié pour sa spontanéité, sa force visuelle et sa dimension subversive, souvent exposé en galeries et musées, ou intégré dans des collections publiques.

Quels sont les principaux styles de graffiti français ?

Les principaux styles de graffiti français incluent le “tag” (signature stylisée), le “flop” ou “throw-up” (lettres larges et arrondies, souvent bicolores), le “blockbuster” (lettres massives, souvent monochromes), et la “fresque” (peinture murale figurative ou abstraite, souvent élaborée). Le pochoir, le collage et la mosaïque sont également très répandus.

Le graffiti est-il protégé par le droit d’auteur en France ?

Oui, en France, le graffiti, comme toute œuvre de l’esprit, est protégé par le droit d’auteur dès lors qu’il est original. Même si l’œuvre est illégale au moment de sa création, son auteur peut en revendiquer la paternité et s’opposer à sa reproduction ou modification sans son consentement. C’est un aspect juridique complexe et souvent débattu.

Comment le graffiti est-il perçu dans les musées français ?

Dans les musées français, le graffiti est de plus en plus perçu comme un mouvement artistique majeur du XXe et XXIe siècle. Il est exposé lors de rétrospectives thématiques, intégré dans des collections d’art contemporain et fait l’objet d’acquisitions. Cette perception a évolué vers une reconnaissance de sa valeur historique et esthétique.

Quelles villes françaises sont des hauts lieux du graffiti ?

Paris, notamment le 13ème arrondissement et Belleville, est un haut lieu du graffiti français. Lyon, avec ses murs peints célèbres, Marseille (quartier du Panier, Cours Julien), Nantes et Bordeaux sont également des villes emblématiques où l’art urbain est florissant et largement vu. D’autres villes comme Toulouse, Grenoble ou Lille accueillent aussi des scènes dynamiques.

Conclusion

Le chemin parcouru par le graffiti vu sur les murs de France est celui d’une métamorphose fascinante, d’une expression marginale à une composante essentielle de notre paysage culturel. De ses débuts subversifs, marqués par l’urgence du message et la transgression des codes, il a su s’affirmer comme un art à part entière, capable de dialoguer avec l’histoire, la sociologie et les aspirations les plus profondes de nos sociétés. Le graffiti, dans sa diversité, son éphémère beauté et sa permanence symbolique, nous invite à porter un regard neuf sur nos villes, à y déceler la poésie des marges et la force des voix qui s’y élèvent. Il demeure un miroir tendu à notre époque, un art en constante réinvention, dont l’héritage continue d’enrichir notre compréhension de l’esthétique et de la critique, nous exhortant à toujours chercher l’art là où on ne l’attend pas.