Chers amis de la culture et de l’innovation, bonjour ! Aujourd’hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur d’un mouvement qui a profondément marqué nos paysages urbains et notre philosophie de l’habitat : l’architecture du modernisme social. C’est un courant qui, pour l’amour de la France, a cherché à concilier esthétique avant-gardiste et ambition collective, offrant des solutions novatrices pour le logement et le bien-être de tous, souvent dans le contexte de la reconstruction et de l’expansion urbaine après les grands bouleversements du XXe siècle. Le modernisme social en architecture n’est pas qu’une succession de formes et de bétons, c’est une véritable quête d’harmonie entre l’individu et la communauté, une vision où l’art de bâtir se met au service de l’élévation sociale.

Origines et Signification : Un Bâtir Pour l’Âme Française

Ah, la France ! Un pays qui, même dans ses heures les plus sombres, a toujours su puiser dans son génie créatif pour renaître. L’architecture du modernisme social, ce n’est pas simplement un style, c’est une réponse poignante et audacieuse aux défis de son temps, notamment après les destructions massives des deux guerres mondiales. Il s’agissait de reconstruire, certes, mais de reconstruire mieux, avec l’idée noble d’offrir à chacun un cadre de vie digne et moderne. Ce mouvement est né d’une volonté farouche de repenser l’urbanisme et l’habitat pour créer une société plus équitable, plus fonctionnelle, et plus belle. Il portait en lui les germes d’une utopie : celle d’une architecture qui façonnerait des citoyens épanouis.

Qu’est-ce que l’architecture du modernisme social ?

L’architecture du modernisme social est un courant architectural qui émerge au début du XXe siècle et prend son envol après la Seconde Guerre mondiale, caractérisé par une rupture avec les styles historiques et une focalisation sur la fonctionnalité, l’innovation technique, et l’amélioration des conditions de vie collectives, souvent par le biais du logement social de masse. Elle vise à créer des environnements de vie sains et efficaces pour tous, en utilisant des matériaux modernes et des principes de conception rationnels.

Il ne s’agissait pas seulement de dresser des murs et des toits, mais de concevoir des cités où la lumière, l’air et les espaces verts seraient accessibles à tous. Nos architectes français, imprégnés de l’esprit des Lumières et de la Révolution, y voyaient une opportunité unique d’appliquer des principes de rationalité et de justice sociale à l’échelle de la ville. C’est dans ce contexte que des figures emblématiques comme Le Corbusier ont émergé, portant haut les couleurs d’une France avant-gardiste, soucieuse du bien-être de ses citoyens. Il n’est pas exagéré de dire que chaque brique posée, chaque plan dessiné, l’était avec une part de l’âme française, cette quête perpétuelle d’excellence et d’humanisme. Pour approfondir ces idées fondatrices, je vous invite à explorer les prémices du mouvement moderne [lien interne vers l’histoire de l’architecture moderne].

Matériaux et Outils Essentiels : La Matière au Service de la Communauté

Quand on évoque l’architecture du modernisme social, on pense souvent au béton. Et c’est vrai, le béton, sous toutes ses formes – armé, brut, préfabriqué – est devenu la superstar de cette période. Mais ne nous y trompons pas, ce n’est pas par simple goût de la robustesse ! C’était un choix pragmatique et visionnaire. Le béton permettait de construire rapidement, à moindre coût, et de créer des formes audacieuses, auparavant inimaginables. Il était l’outil par excellence pour répondre à l’urgence de la reconstruction et à la nécessité de loger des millions de Français.

Quels matériaux ont défini le modernisme social français ?

Les matériaux clés qui ont défini le modernisme social français incluent principalement le béton armé, très utilisé pour sa solidité, sa malléabilité et sa capacité à créer des structures modulaires et économiques, ainsi que l’acier et le verre pour les ossatures et les façades, symboles de la modernité et de la transparence, permettant des intérieurs lumineux et des vues dégagées.

Mais l’architecture du modernisme social ne se résume pas au béton. C’est aussi l’acier, le verre, et parfois même des touches de bois, tous utilisés avec une ingéniosité qui force le respect. L’idée était d’exploiter les avancées industrielles pour bâtir des espaces fonctionnels, lumineux et hygiéniques. Imaginez un peu : après des siècles de pierre et de charpentes traditionnelles, nos architectes se sont emparés de ces nouveaux “outils” pour sculpter des volumes inédits, des façades aérées et des intérieurs modulables. C’était une véritable révolution dans la boîte à outils du bâtisseur, un pas de géant vers une architecture plus démocratique. Chaque bâtiment est un manifeste de cette époque, une preuve tangible de l’ingéniosité française à se réinventer.

Guide Détaillé : Repenser l’Habitat, Pas à Pas

Comment nos pionniers de l’architecture du modernisme social ont-ils fait pour transformer ces idées audacieuses en réalités concrètes ? Leur démarche était méthodique, presque scientifique, mais toujours empreinte d’une profonde humanité. Ils ont cherché à optimiser chaque aspect de l’habitat, depuis l’orientation du bâtiment jusqu’au plus petit détail de l’aménagement intérieur, dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous.

Comment les architectes ont-ils repensé l’habitat collectif ?

Les architectes du modernisme social ont repensé l’habitat collectif en privilégiant la fonctionnalité, l’accès à la lumière naturelle et à l’air, la création d’espaces verts et communs intégrés, la modularité des appartements pour s’adapter aux besoins changeants, et l’intégration de services collectifs pour favoriser la vie communautaire et améliorer le quotidien des habitants.

Voici les étapes clés de cette refondation :

- Fonctionnalité avant tout : Finis les ornements superflus ! Chaque élément devait avoir une utilité, simplifier la vie. Les plans étaient clairs, logiques, pensés pour la circulation et l’efficacité.

- Lumière et Air à volonté : Nos architectes étaient obsédés par l’ensoleillement et la ventilation. Les grandes baies vitrées, les orientations sud, les balcons profonds devenaient la norme pour garantir des intérieurs sains et lumineux.

- Espaces collectifs intégrés : L’immeuble n’était plus une simple superposition de logements. Il devenait une petite ville en soi, avec des crèches, des commerces, des toits-terrasses aménagés, des laveries collectives. La vie sociale était encouragée.

- Modularité et flexibilité : Les appartements étaient souvent conçus pour être évolutifs, permettant différentes configurations selon les familles. Une innovation majeure pour l’époque.

- Intégration dans le paysage : Loin des blocs isolés, l’architecture du modernisme social cherchait à créer un dialogue avec la nature, avec de grands espaces verts, des parcs, des allées piétonnes.

“Le véritable art de l’architecture moderniste, c’est de faire de la nécessité une vertu, de transformer les contraintes en opportunités pour le bien-être humain. C’est créer un cadre de vie où chaque individu se sent partie prenante d’une communauté épanouie, un véritable art de vivre à la française”, souligne Architecte Léa Moreau, spécialiste de l’urbanisme post-guerre.

Ces principes n’étaient pas que des théories. Ils ont été mis en œuvre avec un dévouement incroyable, donnant naissance à des ensembles résidentiels qui, encore aujourd’hui, sont étudiés et admirés. Pour ceux qui s’intéressent aux détails de conception, je vous encourage à consulter les archives de l’urbanisme français d’après-guerre [lien interne vers l’urbanisme post-reconstruction].

Astuces et Variations : L’Esprit Français de la Diversité

Si le modernisme social partage des principes fondamentaux, il est loin d’être un bloc monolithique. En France, l’architecture du modernisme social a pris des visages multiples, reflétant la diversité de nos régions et la personnalité unique de nos architectes. On pourrait presque dire que chaque projet avait sa propre “patte” française, un je-ne-sais-quoi qui le distinguait.

Y a-t-il des variations régionales notables dans le modernisme social français ?

Oui, il existe des variations régionales notables dans le modernisme social français, influencées par le climat, les matériaux locaux, et les visions spécifiques des architectes implantés dans chaque territoire. Par exemple, l’œuvre de Le Corbusier à Marseille se distingue par son adaptation aux conditions méditerranéennes, tandis que d’autres architectes ont exploré des approches différentes en Île-de-France ou dans l’Est.

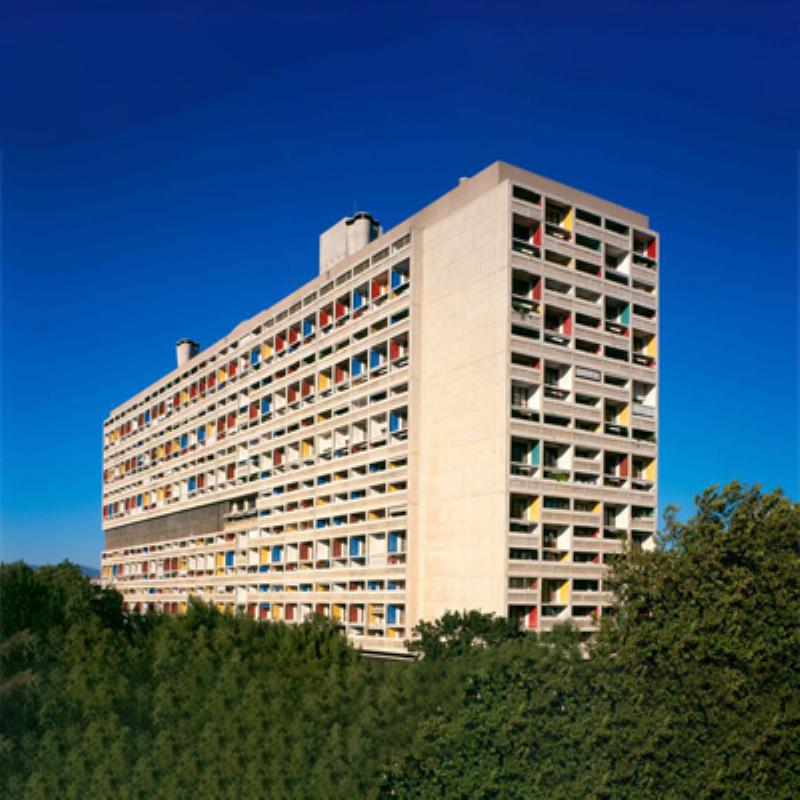

Prenons l’exemple de Le Corbusier et de son Unité d’Habitation à Marseille. C’est une œuvre monumentale, un véritable “village vertical” conçu pour répondre à tous les besoins de ses habitants. Mais en vous rendant dans d’autres villes, comme Paris avec les réalisations de Fernand Pouillon ou encore les grands ensembles de Toulouse ou de Lyon, vous découvrirez des interprétations différentes, parfois plus douces, parfois plus audacieuses.

Voici quelques “astuces” pour apprécier ces variations :

- Observez le contexte local : Comment l’architecture du modernisme social s’intègre-t-elle au paysage environnant ? Y a-t-il des références aux matériaux ou aux traditions régionales ?

- Repérez les détails fonctionnels : Fenêtres en bandeau, loggias profondes, escaliers extérieurs… Chaque élément a une fonction précise, souvent liée au climat ou au mode de vie local.

- Cherchez les espaces collectifs : Terrains de jeux, amphithéâtres en plein air, toits-terrasses. Ces lieux de rencontre sont le cœur battant du projet social de ces architectures.

- Admirez la “matière” : Le béton n’est jamais le même. Il peut être brut, matricé, poli, teinté. Ces nuances racontent aussi une histoire.

Ces variations témoignent de la richesse de la pensée française, capable d’adapter un idéal universel aux spécificités de chaque territoire. C’est ce qui rend l’étude de l’architecture du modernisme social si passionnante chez nous.

L'Unité d'Habitation de Le Corbusier à Marseille, emblème de l'architecture modernisme social

L'Unité d'Habitation de Le Corbusier à Marseille, emblème de l'architecture modernisme social

Valeurs et Bénéfices : Plus Qu’un Toit, Une Philosophie

Au-delà des formes et des matériaux, l’architecture du modernisme social portait en elle un ensemble de valeurs profondes, une véritable philosophie de vie. Elle ne visait pas seulement à loger, mais à améliorer la vie des gens, à leur offrir un cadre propice à l’épanouissement individuel et collectif. C’était une promesse d’égalité, de progrès et de bien-être pour tous.

Quels étaient les objectifs sociaux du modernisme architectural ?

Les objectifs sociaux du modernisme architectural étaient de fournir des logements sains, fonctionnels et abordables pour tous, d’améliorer l’hygiène et la qualité de vie des populations urbaines, de favoriser la mixité sociale et l’esprit communautaire par des espaces partagés, et de contribuer à la reconstruction d’une société plus juste et égalitaire après les crises du XXe siècle.

Imaginez l’impact sur des familles qui, auparavant, vivaient dans des logements insalubres ou surpeuplés ! Soudain, elles avaient accès à :

- La lumière et l’air : Des appartements traversants, des baies vitrées, des balcons généreux. Un luxe pour beaucoup.

- Des équipements modernes : Cuisine et salle de bain intégrées, chauffage central, ascenseurs. Le confort du XXe siècle à portée de main.

- Des espaces verts : Des parcs au pied des immeubles, des terrains de jeux pour les enfants. La nature en ville.

- Des services de proximité : Écoles, commerces, centres culturels, souvent intégrés aux complexes résidentiels, favorisant une vie de quartier dynamique.

Ces bénéfices ne sont pas que matériels. Ils touchent à la dignité, à la santé, à l’éducation, à la création de liens sociaux. “L’architecture du modernisme social est, par essence, une architecture de l’espoir. Elle a permis à des générations de se construire, au propre comme au figuré, dans des conditions bien meilleures, jetant les bases d’une société plus solidaire et plus ouverte”, affirme Urbaniste Paul Durand, fin connaisseur des politiques urbaines françaises.

Cette dimension sociale est ce qui rend l’architecture du modernisme social si chère à nos cœurs en France. Elle incarne la volonté de construire un avenir meilleur, pour tous, avec audace et humanité. C’est une leçon d’urbanisme et de civisme qui résonne encore aujourd’hui. Ceux qui souhaitent comprendre les implications sociologiques peuvent se pencher sur l’histoire des grands projets urbains français [lien interne vers l’histoire des grands projets urbains].

Comment Contempler et Apprécier : Un Héritage à Visiter et Comprendre

Vous êtes maintenant incollables sur les principes et les bienfaits de l’architecture du modernisme social. Mais comment aller au-delà de la théorie et l’apprécier réellement ? La meilleure façon, c’est de la vivre, de la contempler, de vous promener au cœur de ces chefs-d’œuvre qui parsèment notre beau pays.

Où peut-on admirer les chefs-d’œuvre de cette époque en France ?

On peut admirer les chefs-d’œuvre de l’architecture du modernisme social dans toute la France, notamment à Marseille avec l’emblématique Cité Radieuse de Le Corbusier, à Paris et sa région avec les réalisations de Fernand Pouillon ou les grands ensembles rénovés, ainsi que dans de nombreuses villes reconstruites comme Le Havre, où August Perret a laissé une empreinte significative.

Voici quelques suggestions pour une “dégustation” architecturale à la française :

- La Cité Radieuse de Marseille (Le Corbusier) : C’est le Graal de l’architecture du modernisme social. Prenez le temps de visiter l’intérieur, de monter sur le toit-terrasse. C’est une expérience totale, une leçon de vie autant qu’une leçon d’architecture. Vous pouvez même y déjeuner ou y séjourner !

- Le Havre (Auguste Perret) : Entièrement reconstruite après-guerre, la ville du Havre est un musée à ciel ouvert de l’architecture moderniste. C’est un ensemble urbain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoignage de la grandeur de la reconstruction française.

- Les “Grands Ensembles” réhabilités : Ne vous arrêtez pas aux clichés. De nombreux ensembles des années 50-70 ont été magnifiquement rénovés, révélant la qualité originelle de leur conception. Prenez le temps d’observer les espaces verts, les circulations, les interactions.

- Les projets de Fernand Pouillon (Paris et Marseille) : Moins médiatisé que Le Corbusier, Pouillon a conçu des ensembles d’une grande élégance, souvent en pierre de taille, prouvant que le modernisme n’est pas forcément synonyme de béton brut.

Des espaces verts intégrés à l'architecture du modernisme social pour le bien-être

Des espaces verts intégrés à l'architecture du modernisme social pour le bien-être

N’hésitez pas à vous munir d’un bon guide ou d’une application pour ne rien manquer des détails qui font la richesse de ces lieux. C’est une manière unique de voyager, de comprendre notre histoire et de s’immerger dans la vision d’une France qui a toujours regardé vers l’avenir.

Questions Fréquemment Posées

Q: Quelle est la différence entre le modernisme et le brutalisme ?

R: Le modernisme est un mouvement architectural plus large qui englobe divers styles, dont le brutalisme. Le brutalisme est un sous-style du modernisme caractérisé par l’utilisation apparente et non raffinée du béton brut (béton armé apparent), des formes massives et géométriques, et une expression sans fard des matériaux de construction. L’architecture du modernisme social peut intégrer des éléments brutalistes, mais elle n’est pas limitée à ce seul style.

Q: Qui sont les principaux architectes français associés à l’architecture du modernisme social ?

R: Les figures emblématiques de l’architecture du modernisme social en France incluent Le Corbusier, dont l’œuvre est internationalement reconnue avec des projets comme la Cité Radieuse, Auguste Perret, pionnier du béton armé et reconstructeur du Havre, et Fernand Pouillon, qui a réalisé de grands ensembles innovants tout en intégrant des éléments esthétiques traditionnels.

Q: Comment le modernisme social a-t-il influencé l’urbanisme français d’après-guerre ?

R: Le modernisme social a profondément influencé l’urbanisme français d’après-guerre en promouvant la création de grands ensembles résidentiels, l’intégration de services collectifs (écoles, commerces), la séparation des fonctions (habitat, travail, loisirs) et l’aménagement d’espaces verts, avec l’objectif de répondre à la crise du logement et d’améliorer les conditions de vie en milieu urbain.

Q: Le modernisme social est-il toujours pertinent aujourd’hui ?

R: Oui, l’architecture du modernisme social reste pertinente. Bien que certains aspects aient été critiqués, ses principes fondamentaux – fonctionnalité, luminosité, espaces verts, vie communautaire – sont toujours au cœur des préoccupations actuelles en matière d’urbanisme durable et de logement social. Ses réalisations sont souvent réhabilitées et adaptées aux exigences contemporaines.

Q: Quels sont les défis rencontrés par ces bâtiments aujourd’hui ?

R: Les bâtiments de l’architecture du modernisme social font face à des défis tels que le vieillissement des matériaux, la nécessité d’une rénovation énergétique, l’adaptation aux nouvelles normes de confort et de sécurité, ainsi que la préservation de leur valeur patrimoniale tout en répondant aux besoins actuels des habitants.

Conclusion

Voilà, chers explorateurs, notre immersion dans l’univers de l’architecture du modernisme social touche à sa fin. Nous avons vu que bien plus qu’une simple esthétique, ce mouvement a été une véritable croisade pour l’humanisme, un effort colossal pour bâtir une France meilleure, plus juste et plus belle pour tous. Pour l’amour de la France, nos architectes ont su allier l’innovation technique à une vision sociale audacieuse, laissant derrière eux un héritage architectural d’une richesse inouïe.

Ces bâtiments, ces quartiers, ces villes reconstruites sont des témoins silencieux de notre histoire, des manifestes de la capacité française à se relever et à innover. Ils nous rappellent que l’architecture n’est pas qu’une affaire de pierre et de béton, mais qu’elle est intimement liée à nos aspirations collectives, à notre rêve d’une vie meilleure. Je vous encourage vivement à ouvrir les yeux lors de vos prochaines promenades, à admirer ces œuvres, à en percevoir le message. La richesse de l’architecture du modernisme social vous attend !