Imaginez un instant : vous déambulez dans les allées silencieuses d’un grand musée, et là, au détour d’un couloir, votre regard est happé par une forme sculptée d’une beauté époustouflante. Ce n’est pas n’importe quelle œuvre, c’est une Statue Grecque. Immédiatement, un frisson vous parcourt l’échine. Pourquoi ces pierres, ces bronzes, nous parlent-ils encore si fort des millénaires après leur création ? Chez “Nghệ thuật tạo hình của nước Pháp”, nous sommes convaincus que l’art, même le plus ancien, est une source inépuisable d’inspiration pour le présent et l’avenir. Plongeons ensemble dans l’univers fascinant de la statuaire grecque, un pilier indémodable de l’art mondial qui a su traverser les âges sans perdre une once de sa magie, nous rappelant sans cesse la quête éternelle de l’idéal et de l’harmonie.

Le phénomène de la statue grecque n’est pas qu’une question d’histoire de l’art ; c’est une véritable leçon de vie, un témoignage de la capacité humaine à transcender la matière pour exprimer l’inoubliable. Si vous êtes curieux de comprendre comment la beauté peut être immortalisée, cet article est fait pour vous. Tout comme la délicatesse d’une statue voile capture un mouvement éphémère, la statuaire grecque fige des idéaux pour l’éternité.

Pourquoi la statue grecque captive-t-elle toujours notre imaginaire ?

La fascination pour la statuaire hellénique est une constante qui défie le temps. Ces œuvres, qu’elles soient en marbre ou en bronze, sont bien plus que de simples représentations ; elles sont des symboles, des récits, des idéaux figés dans la matière. Elles nous parlent de dieux et de héros, bien sûr, mais surtout de la condition humaine, de la beauté, de la force et de la fragilité. Qui n’a jamais été ému devant la perfection des proportions d’un athlète ou la sérénité d’une divinité ? C’est une conversation silencieuse entre le passé lointain et notre sensibilité contemporaine.

Quels sont les âges d’or de la statuaire grecque ?

La création de la statue grecque a connu trois grandes périodes, chacune avec ses caractéristiques uniques, comme les chapitres d’un roman épique.

L’époque archaïque (vers 650-480 av. J.-C.) : Imaginez les premiers pas ! Les sculpteurs de cette époque, un peu comme des pionniers, créaient des statues souvent frontales, rigides, avec un sourire énigmatique qu’on appelle le “sourire archaïque”. Les “kouroi” (jeunes hommes) et les “korai” (jeunes femmes) en sont les exemples parfaits, avec leurs formes stylisées et leurs coiffures élaborées. Ils marquaient le début d’une exploration des formes humaines.

L’époque classique (vers 480-323 av. J.-C.) : C’est le moment où tout s’épanouit, le printemps de la perfection. C’est ici que l’art de la sculpture grecque classique atteint son apogée. Les artistes comme Myron, Phidias et Polyclète ont révolutionné la représentation du corps humain. Fini la rigidité archaïque, place au mouvement, au réalisme idéalisé, à l’équilibre et à l’harmonie. Le “contrapposto”, cette pose où le poids du corps repose sur une jambe tandis que l’autre est fléchie, apparaît, donnant une impression de vie et de dynamisme. On pense au Discobole ou au Doryphore.

L’époque hellénistique (vers 323-31 av. J.-C.) : Après la mort d’Alexandre le Grand, l’art grec s’est “mondialisé”, pour ainsi dire. Les émotions deviennent plus intenses, les scènes plus dramatiques, et le réalisme s’accentue. C’est l’époque de la Vénus de Milo, du Laocoon et de ses fils, ou de la Victoire de Samothrace. On y recherche l’expression des sentiments, la théâtralité, et parfois même la souffrance, une rupture avec la sérénité classique. C’est une période de grande expérimentation et de diversité.

Quels sont les secrets de la beauté des statues grecques ?

La beauté d’une statue grecque ne tient pas du hasard, mais d’une profonde compréhension de l’anatomie, de la philosophie et de la quête de l’idéal.

Les proportions idéales : Les Grecs étaient obsédés par l’harmonie. Ils ont développé des canons de proportions mathématiques pour le corps humain, comme celui de Polyclète, qui visait à créer la forme parfaite. Chaque membre était en relation avec l’ensemble, créant une œuvre équilibrée et plaisante à l’œil. C’était leur version de la perfection algorithmique !

Le “contrapposto” et le mouvement : Comme nous l’avons évoqué, le contrapposto (déséquilibre harmonieux) donne l’impression que la statue est en train de vivre, de respirer. C’est ce qui distingue une statue grecque d’une sculpture plus statique : la sensation que le corps est en mouvement, même figé dans le marbre. On ne s’ennuie jamais devant une telle vitalité.

L’expression des émotions (ou leur absence) : Durant l’époque classique, les visages des statues étaient souvent sereins, exprimant une forme de calme olympien. L’émotion était davantage transmise par la posture du corps. À l’époque hellénistique, en revanche, les expressions faciales sont devenues plus dramatiques, reflétant les passions et les tourments humains. C’est un peu comme regarder un film d’auteur qui explore toute la palette des sentiments.

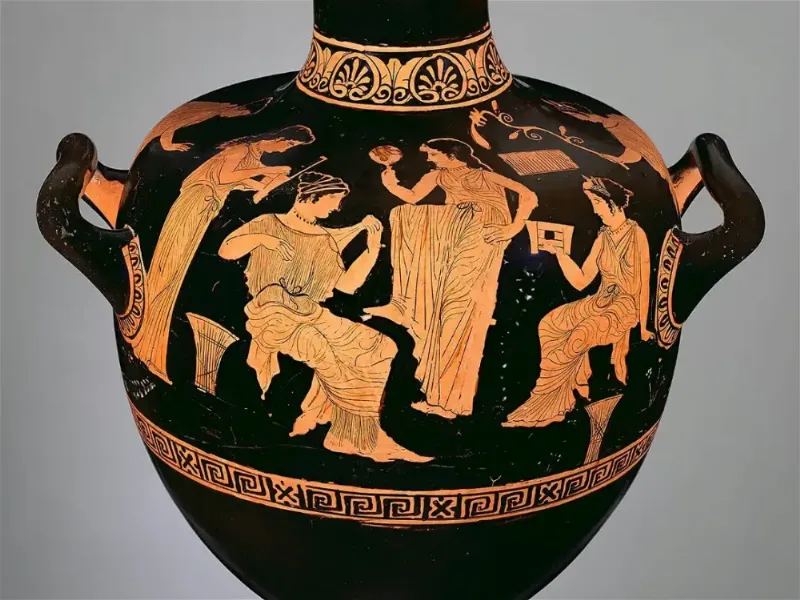

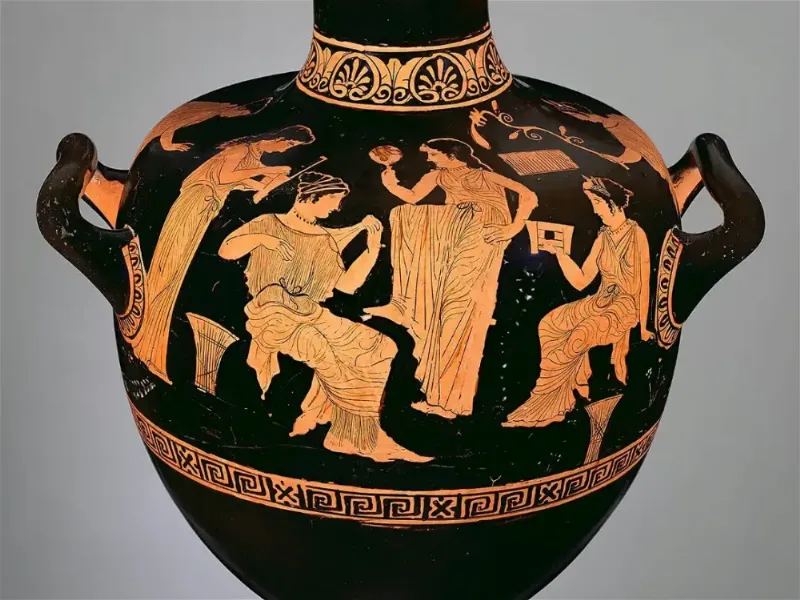

Le traitement des draperies : Les vêtements ne sont pas de simples accessoires ; ils sont des œuvres d’art à part entière. Les sculpteurs grecs excellaient à rendre la fluidité, la transparence et le mouvement des tissus, souvent mouillés ou plissés pour révéler les formes du corps en dessous. On dirait presque que le vent vient de les effleurer.

Les matériaux : Le marbre était le matériau de prédilection, permettant une grande finesse des détails. Mais beaucoup de statues étaient également en bronze, un matériau plus léger et permettant des poses plus audacieuses, dont malheureusement peu ont survécu.

{width=800 height=600}

Qui sont les sculpteurs grecs les plus célèbres ?

Les noms de ces maîtres résonnent encore aujourd’hui comme des légendes, des titans qui ont façonné notre perception de l’art.

Phidias (Ve siècle av. J.-C.) : Le maître incontesté du Parthénon ! On lui attribue la supervision de l’ensemble des sculptures de ce temple mythique, y compris la colossale statue d’Athéna Parthénos (disparue) et les frises du Parthénon. C’était l’artiste superstar de son temps, une véritable icône.

Polyclète (Ve siècle av. J.-C.) : Celui qui a codifié les proportions idéales. Son Doryphore (porte-lance) est une incarnation de son canon et une œuvre fondamentale pour comprendre la recherche de l’équilibre et du réalisme anatomique. Il a, en quelque sorte, écrit le manuel de “comment sculpter un corps parfait”.

Myron (Ve siècle av. J.-C.) : Le génie du mouvement. Son Discobole est l’exemple même de la capture d’un instant fugace, d’une tension musculaire avant l’action. On dirait une photographie figée dans le temps, mais avec la puissance du marbre.

Praxitèle (IVe siècle av. J.-C.) : Il a apporté une touche de sensualité et de grâce aux formes. Son Aphrodite de Cnide (connue par des copies romaines) est l’une des premières représentations féminines nues dans la statuaire grecque, marquant un tournant vers une esthétique plus douce et plus intime.

Lysippe (IVe siècle av. J.-C.) : Sculpteur personnel d’Alexandre le Grand, il a introduit des proportions plus élancées et une plus grande expressivité. Son Apoxyomène (l’athlète se raclant la peau) est une prouesse de réalisme et de dynamisme.

L’héritage intemporel de la statue grecque dans l’art français et contemporain

L’influence de la statue grecque ne s’est pas arrêtée à l’Antiquité. Elle a irrigué toute l’histoire de l’art occidental, et particulièrement en France. De la Renaissance au Néoclassicisme, en passant par des réinterprétations modernes, l’idéal grec n’a cessé de dialoguer avec les artistes.

Comment la statue grecque a-t-elle façonné l’art occidental ?

C’est simple : sans la Grèce, l’art occidental ne serait pas ce qu’il est.

La Renaissance : Quand on a “redécouvert” les modèles antiques, ce fut un choc ! Les artistes de la Renaissance, en Italie d’abord puis en France, se sont inspirés des proportions, de l’anatomie et de l’harmonie grecques pour créer leurs propres chefs-d’œuvre, cherchant à égaler, voire surpasser, leurs illustres prédécesseurs. C’était comme une renaissance de la beauté elle-même.

Le Néoclassicisme (XVIIIe siècle) : Au XVIIIe siècle, on assiste à un véritable retour aux sources. Face aux exubérances du Baroque et du Rococo, des artistes comme Canova ou David en France ont prôné un retour à la pureté, à la grandeur et à la simplicité de l’art grec et romain. C’était une réaction, un besoin de retrouver un idéal perdu. Nos musées français regorgent de ces œuvres qui dialoguent directement avec l’Antiquité.

Les Beaux-Arts et l’Académie : Pendant des siècles, l’apprentissage de l’art dans les écoles et académies, notamment l’Académie des Beaux-Arts en France, reposait sur l’étude et la copie des plâtres antiques. C’était la base, le passage obligé pour tout jeune artiste. Comprendre les formes grecques, c’était comprendre l’essence de la sculpture.

L’écho de la statue grecque se retrouve même dans des thèmes intemporels comme la représentation d’un statue couple amoureux, où la quête de l’harmonie des formes et des émotions a des racines profondes dans l’esthétique antique.

La statue grecque dans l’art contemporain : source d’inspiration ou de rupture ?

Aujourd’hui, l’héritage grec est toujours là, mais il est interrogé, réinterprété, parfois même déconstruit.

La réappropriation et le détournement : De nombreux artistes contemporains utilisent les formes et les symboles de la statuaire grecque pour les confronter à nos réalités actuelles. Cela peut être à travers des installations, des performances ou des sculptures qui interrogent la notion de beauté, d’idéal, de corps. C’est comme offrir un nouveau costume à une vieille histoire.

La fragilité de l’idéal : Dans un monde où les corps parfaits sont omniprésents, mais souvent inatteignables, la statue grecque devient un miroir pour nos propres questionnements. Certains artistes explorent la fragilité de cet idéal, la décomposition des formes, ou les transforment pour inclure des corps plus divers.

Une référence culturelle universelle : Qu’on le veuille ou non, la statuaire grecque fait partie de notre inconscient collectif. Elle est une langue visuelle commune, une référence que les artistes peuvent utiliser pour être compris, pour créer un dialogue avec le public, même s’ils la subvertissent.

Pour mieux comprendre la diversité des expressions artistiques, il est intéressant de noter que même des œuvres emblématiques d’autres époques, comme la statue danseuse degas, partagent avec les œuvres grecques une quête de capture du mouvement et de l’émotion humaine, bien que dans un style et une intention différents.

Comment apprécier une statue grecque aujourd’hui ?

Pour profiter pleinement de ces œuvres, il suffit d’ouvrir ses yeux et son esprit.

- Observez le mouvement : Même si la statue est figée, essayez de ressentir le mouvement qu’elle représente. Le contrapposto, la torsion du corps, le drapé des vêtements : tout concourt à donner vie à la pierre.

- Analysez les proportions : Regardez l’harmonie du corps, la relation entre les différentes parties. C’est une symphonie visuelle.

- Lisez l’histoire : Une statue grecque raconte souvent une histoire mythologique, un moment clé d’un récit. Connaître le contexte enrichit énormément l’expérience.

- Ressentez l’émotion : Qu’elle soit sereine, dramatique ou mélancolique, l’émotion est au cœur de l’œuvre. Laissez-vous toucher.

- Cherchez les détails : Un visage, une coiffure, un pied, le traitement d’une étoffe… La précision des détails est souvent stupéfiante.

- Comparez avec d’autres œuvres : Mettez-la en perspective avec des statues d’autres périodes ou cultures pour mieux comprendre sa singularité.

Pour aller plus loin dans la symbolique et la représentation spirituelle à travers l’art, on peut comparer l’idéal divin grec à la sérénité dégagée par une statue de vierge dans un contexte religieux différent, montrant comment l’art parvient à sublimer des concepts immatériels.

“La statue grecque n’est pas seulement un vestige du passé ; elle est une conversation permanente avec l’humanité, une leçon de beauté et de résilience. Chaque courbe, chaque muscle, chaque pli de drapé est un langage qui nous traverse les millénaires. C’est une source intarissable pour comprendre notre propre quête de perfection et d’expression.” — Dr. Geneviève Lefebvre, conservatrice en chef du département des antiquités grecques et romaines au Louvre.

Questions Fréquemment Posées sur la Statue Grecque

Qu’est-ce qui rend une statue grecque unique par rapport à d’autres sculptures antiques ?

Une statue grecque se distingue par sa recherche de l’idéal humain, ses proportions harmonieuses (canons), le développement du contrapposto pour exprimer le mouvement, et une évolution stylistique allant de la rigidité archaïque à la naturalisme idéalisé classique puis à l’émotion dramatique hellénistique.

Quels sont les matériaux les plus courants utilisés pour la statue grecque ?

Les sculpteurs grecs travaillaient principalement le marbre et le bronze. Le marbre, blanc et fin, permettait des détails délicats, tandis que le bronze, plus solide, autorisait des poses plus dynamiques et des figures élancées.

Où peut-on admirer les statues grecques les plus célèbres aujourd’hui ?

Les statues grecques les plus emblématiques sont réparties dans les grands musées du monde. Le musée du Louvre à Paris, le British Museum à Londres, les Musées du Capitole à Rome, et bien sûr les musées en Grèce comme le Musée de l’Acropole et le Musée archéologique national d’Athènes, sont des lieux incontournables.

Comment les statues grecques étaient-elles colorées à l’origine ?

Contrairement à l’image que nous avons de statues blanches, la plupart des statues grecques étaient polychromes, c’est-à-dire peintes de couleurs vives. Le temps a effacé ces pigments, mais des études scientifiques révèlent des traces de rouge, de bleu, de jaune, et même des incrustations de métaux précieux.

Quelle est l’importance du “contrapposto” dans la statue grecque ?

Le “contrapposto” est une technique de pose où le poids du corps repose sur une jambe, tandis que l’autre est fléchie, créant un déhanchement. Il a révolutionné la sculpture grecque en introduisant le mouvement et la vitalité, rendant les figures plus humaines et dynamiques que les postures rigides précédentes.

Comment les copies romaines ont-elles contribué à la connaissance de la statue grecque ?

Les Romains, grands admirateurs de l’art grec, ont réalisé de nombreuses copies en marbre des originaux grecs en bronze ou en marbre. Ces copies sont souvent les seules traces que nous ayons aujourd’hui de chefs-d’œuvre grecs perdus, jouant un rôle crucial dans la transmission de cet héritage artistique.

La statue grecque influence-t-elle encore les artistes contemporains ?

Oui, absolument. La statue grecque continue d’être une source d’inspiration, de référence, ou même de point de départ pour la critique et le détournement dans l’art contemporain. Elle interroge les notions de beauté, d’idéal, de corps et de mythe dans nos sociétés modernes.

L’éternel appel de la statue grecque

Voilà, nous avons parcouru ensemble un chemin passionnant à travers l’histoire et la signification de la statue grecque. De leurs origines archaïques à leur résonance dans l’art contemporain, ces œuvres majestueuses nous rappellent la puissance intemporelle de la création humaine. Elles ne sont pas de simples reliques du passé, mais des sources vives d’inspiration, des miroirs de notre propre quête de beauté et de sens.

Chez “Nghệ thuật tạo hình de France”, nous sommes convaincus que comprendre ces fondations nous aide à mieux apprécier et à façonner l’art de demain. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une statue grecque, prenez un moment. Laissez-vous envahir par sa présence, son histoire, et la sagesse silencieuse qu’elle porte. Qui sait quelle inspiration elle pourrait vous apporter ? Nous vous invitons à explorer davantage cet héritage fascinant et à partager vos propres découvertes.