Dans l’écrin somptueux de la culture française, le T Art se révèle comme une constellation lumineuse, un point névralgique où se croisent l’histoire, la philosophie et une quête inlassable de la beauté. Pour l’amoureux de la France, explorer le t art, ce n’est pas seulement contempler une œuvre ou lire un texte ; c’est pénétrer au cœur d’une civilisation qui a toujours élevé la création au rang d’un sacerdoce. De la geste épique à la subtilité du Symbolisme, en passant par l’audace de l’avant-garde, le t art français est un miroir tendu à l’âme humaine, reflétant ses splendeurs et ses abîmes. Comment cette forme d’expression si particulière a-t-elle façonné notre perception du monde, et pourquoi continue-t-elle de résonner avec une telle intensité à travers les siècles ? C’est à cette interrogation fondamentale que nous nous convions aujourd’hui, dans un voyage au fil des courants et des figures emblématiques qui ont tissé la trame incomparable du t art national. Pour mieux saisir l’essence de cette tradition, il est judicieux de comprendre que cet engagement profond envers la création peut être perçu comme un just art, une quête de l’art pour l’art, une démarche purement esthétique.

Aux Sources du T Art : Une Genèse Historique et Philosophique

Comprendre le t art français, c’est d’abord en saisir les racines profondes, ancrées dans un terreau fertile d’histoire et de pensée. Dès l’Antiquité, avec l’héritage gallo-romain, puis à travers le Moyen Âge et ses cathédrales, se dessine une esthétique où le sens et la forme s’épousent. Mais c’est véritablement à la Renaissance, sous l’impulsion de François Ier et l’influence italienne, que le t art commence à s’affirmer avec une singularité propre, mêlant humanisme et raffinement. Le classicisme, avec sa quête d’ordre, de raison et d’équilibre, notamment au XVIIe siècle, fixe des canons esthétiques qui marqueront durablement l’identité du t art français. Pensez à l’éloquence de Racine, à la perfection des jardins de Le Nôtre, ou à la majesté des peintures de Poussin : tous participent à cette harmonie recherchée, où l’émotion est sublimée par la maîtrise.

Quelle est l’influence de la philosophie sur le t art classique français ?

La philosophie, notamment celle des Lumières, a exercé une influence considérable sur le t art classique français, en insufflant les idéaux de raison, de clarté et d’universalité. Les penseurs comme Descartes ont promu une logique rigoureuse qui s’est traduite dans l’architecture des œuvres, la structure des récits et la symétrie des compositions, cherchant à atteindre une vérité intelligible et un ordre moral.

Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, marque une transition, une effervescence d’idées où la raison critique ébranle les fondations établies, préparant le terrain pour des formes de t art plus libres et engagées. La Révolution, quant à elle, injecte une énergie nouvelle, un désir de rupture et de renouveau qui ouvre la voie au Romantisme. Ce mouvement, en exaltant le sentiment, l’individu et la nature, rompt avec les conventions classiques et insuffle une passion inédite dans le t art. Delacroix en peinture, Victor Hugo en littérature, Berlioz en musique : tous explorent les profondeurs de l’âme et la violence des émotions, offrant une vision du t art plus dramatique et subjective.

Motifs et Symboles Récurrents dans le T Art Français

Le t art français est une tapisserie riche en motifs et symboles, chacun portant le poids de son histoire et la marque de son époque. Ces éléments récurrents offrent une clé de lecture essentielle pour décrypter la complexité et la profondeur des œuvres.

- La lumière et l’ombre : Au-delà de leur fonction esthétique, elles symbolisent souvent le bien et le mal, la connaissance et l’ignorance, l’espoir et le désespoir. Des clairs-obscurs caravagesques du XVIIe siècle aux explorations impressionnistes de la lumière naturelle, ce contraste est un leitmotiv.

- La nature : Présente sous de multiples formes, de la nature ordonnée des jardins classiques à la nature sauvage et sublime du Romantisme, elle incarne les états d’âme, la liberté, la fragilité de l’existence ou la puissance divine.

- Les figures mythologiques et historiques : Véhicules de leçons morales, d’idéaux héroïques ou de critiques politiques, elles peuplent le t art, offrant un cadre universel aux récits.

- Le portrait de l’individu : Qu’il soit noble, bourgeois ou du peuple, le portrait est un témoignage de l’évolution de la société, de la psyché humaine et de la condition sociale. Le regard sur l’individu, sa place, ses aspirations, est une constante.

- La quête de l’Absolu : Présente dans la spiritualité médiévale, la perfection classique ou l’introspection romantique, cette aspiration à l’idéal est un moteur puissant du t art.

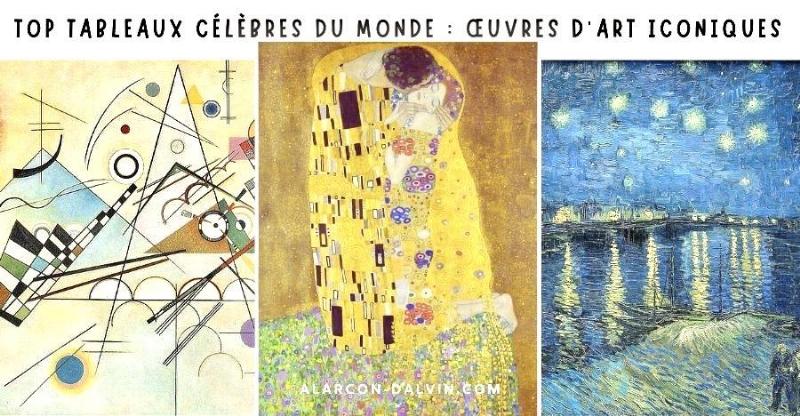

Peinture classique française explorant les thèmes de la lumière et de l'ombre avec des figures mythologiques, reflétant la quête de l'absolu et les techniques du t art.

Peinture classique française explorant les thèmes de la lumière et de l'ombre avec des figures mythologiques, reflétant la quête de l'absolu et les techniques du t art.

Comment le Symbolisme a-t-il enrichi la symbolique du t art ?

Le Symbolisme, à la fin du XIXe siècle, a profondément enrichi la symbolique du t art en délaissant la représentation réaliste au profit de l’évocation et du mystère. Il a privilégié les symboles complexes, souvent personnels ou ésotériques, pour suggérer des états d’âme, des idées abstraites et l’invisible, invitant le spectateur ou le lecteur à une interprétation plus profonde et subjective de l’œuvre.

Techniques Artistiques et Styles Caractéristiques du T Art

Le t art français se distingue par une remarquable diversité de techniques et de styles, témoignant de l’ingéniosité et de l’expérimentation constante de ses créateurs. Ces approches stylistiques sont indissociables des mouvements qui les ont portées.

- Le Classicisme (XVIIe siècle) : Caractérisé par la clarté, l’équilibre, la symétrie, l’imitation des Anciens et la recherche de la vraisemblance. En littérature, la règle des trois unités au théâtre ; en peinture, la composition rigoureuse et le dessin prime sur la couleur.

- Le Romantisme (début XIXe siècle) : Mise en avant de l’émotion, de l’imagination, du sublime, du mouvement et de la couleur. Les techniques picturales deviennent plus libres, les textes plus lyriques et personnels.

- Le Réalisme et le Naturalisme (milieu XIXe siècle) : Volonté de représenter la réalité sans fard, souvent sociale, avec une attention particulière aux détails. En littérature, l’observation minutieuse et la documentation ; en peinture, les scènes de la vie quotidienne et les portraits sans idéalisation.

- L’Impressionnisme (fin XIXe siècle) : Révolutionne la perception en se concentrant sur la capture des instants, des impressions fugitives de lumière et de couleur. La touche est fragmentée, les contours s’estompent, l’atelier est délaissé pour le plein air.

- Le Symbolisme (fin XIXe siècle) : Recherche l’évocation, le mystère, l’irréel. Le t art devient suggéré plutôt que décrit, les symboles sont au cœur de la création, ouvrant des portes sur l’inconscient et le spirituel.

- Les Avant-Gardes (début XXe siècle) : Fauvisme, Cubisme, Surréalisme… Ces mouvements brisent les conventions, expérimentent de nouvelles formes, déconstruisent la réalité, explorant l’abstraction, le rêve, et la libération de l’expression.

Ces évolutions stylistiques montrent une constante remise en question, une vitalité qui fait du t art français un laboratoire permanent de la création. On peut ainsi voir un lien entre la vivacité de ces mouvements artistiques et des figures comme jacques dutronc 2022, dont la carrière illustre la capacité de la culture française à se réinventer et à embrasser de nouvelles formes d’expression tout en conservant une essence intemporelle.

Influence et Réception Critique du T Art Français à Travers les Âges

Le t art français a joui d’une influence considérable bien au-delà des frontières hexagonales, et sa réception critique a souvent été un baromètre des idéaux esthétiques et des tensions sociales de chaque époque.

Au XVIIe siècle, le classicisme français, avec ses règles et sa magnificence, a servi de modèle à toute l’Europe, de la cour d’Angleterre à celle de Russie. Les dramaturges comme Molière, Corneille et Racine ont imposé un modèle théâtral de perfection formelle et de profondeur psychologique. Cependant, cette hégémonie n’a pas été sans contestations, notamment lors de la “Querelle des Anciens et des Modernes”, qui interrogeait la supériorité des modèles antiques ou la nécessité d’innover.

Le Romantisme, au XIXe siècle, a d’abord rencontré une résistance farouche des tenants de l’ordre classique, mais son souffle passionné a rapidement conquis les esprits, influençant la littérature et la peinture de nombreux pays. La bataille d’Hernani, en 1830, reste un symbole de cette lutte entre l’ancien et le nouveau t art. Les critiques de l’époque, souvent conservateurs, fustigeaient le “désordre” et la “laideur” romantique, tandis que les jeunes générations y voyaient un vent de liberté.

Plus tard, l’Impressionnisme, bien que d’abord violemment rejeté et moqué par les critiques officiels et le public (souvenez-vous du terme “impressionniste”, utilisé péjorativement à l’origine), a fini par triompher, bouleversant à jamais la peinture mondiale et ouvrant la voie à toutes les avant-gardes. Son influence sur la perception de la lumière et de la couleur est inestimable. Ce cheminement de la critique et de l’acceptation se retrouve parfois dans l’appréciation d’œuvres d’art plus spécifiques, comme la chiparus bronze signature, dont la valeur et la reconnaissance ont évolué au gré des sensibilités artistiques et des analyses des experts.

{width=800 height=1200}Quels ont été les principaux défis rencontrés par le t art d’avant-garde ?

Les principaux défis rencontrés par le t art d’avant-garde ont été le rejet initial du public et des institutions, l’incompréhension face à la rupture des codes esthétiques, et la difficulté de trouver un marché. Ces mouvements, qui visaient à provoquer et à réinventer l’art, se sont souvent heurtés à l’inertie des conventions et à la méfiance envers ce qui était perçu comme une provocation ou une absence de technique.

Le T Art Français en Dialogue avec d’Autres Courants

Le t art français n’a jamais existé en vase clos ; il a constamment dialogué, absorbé et influencé d’autres courants et figures majeures de la scène artistique mondiale. Cette interconnexion est une de ses grandes forces.

- Avec l’Italie : Dès la Renaissance, l’influence italienne est capitale (Léonard de Vinci, Michel-Ange). La France a su adapter et transformer ces apports, donnant naissance à une école de Fontainebleau unique, puis à un classicisme distinct de l’exubérance baroque italienne.

- Avec les Flandres et les Pays-Bas : Les maîtres flamands ont influencé la peinture française, notamment au XVIIe siècle, par leur maîtrise de la lumière et du réalisme des scènes de genre.

- Avec l’Espagne : L’influence de Goya ou d’El Greco a pu se faire sentir, en particulier sur certains romantiques ou symbolistes, par leur intensité dramatique et leur mystère.

- Les échanges du XXe siècle : Paris est devenu au début du XXe siècle un carrefour artistique mondial. Les artistes français ont dialogué avec des figures internationales comme Picasso (espagnol, mais pilier du cubisme parisien), Modigliani (italien), ou Chagall (russe). Ces interactions ont donné naissance à des mouvements comme le Cubisme ou le Surréalisme, qui, bien que nés en France, portent en eux des influences multiples.

- Les mouvements contemporains : Le t art français a continué d’échanger avec des courants internationaux, du le pop art américain, qui a trouvé ses propres déclinaisons en France, aux mouvements conceptuels et contemporains, prouvant la capacité de la France à rester un centre de gravité et d’échange artistique.

Cette perméabilité et cette capacité à l’échange sont la preuve d’une vitalité intellectuelle et créative qui continue de faire du t art français une source d’inspiration inépuisable.

Le T Art et son Impact sur la Culture Contemporaine

L’héritage du t art français est omniprésent dans la culture contemporaine, même si son influence se manifeste parfois de manière subtile ou inattendue. Loin d’être figé dans les musées ou les bibliothèques, il continue d’irriguer nos imaginaires et nos sensibilités.

Comment le t art classique informe-t-il la création moderne ?

Le t art classique informe la création moderne en lui offrant un répertoire de formes, de thèmes et de techniques à réinterpréter ou à subvertir. Les artistes contemporains puisent dans l’équilibre du classicisme, le drame du romantisme ou l’expérimentation impressionniste pour créer de nouvelles œuvres, souvent en dialogue, parfois en rupture, avec cet héritage prestigieux.

De la publicité à la mode, en passant par le cinéma, la musique et le design, les références au t art sont constantes. Un motif issu d’un tableau impressionniste peut inspirer une collection de haute couture ; une phrase d’un poète symboliste peut devenir le titre d’un film ou la base d’une chanson. Les grandes œuvres littéraires sont constamment adaptées, revisitées, offrant de nouvelles lectures à des publics contemporains. L’architecture moderne elle-même dialogue avec les codes classiques, les transformant ou les déconstruisant.

Le t art français a également insufflé une certaine exigence esthétique et une propension à la réflexion critique. Il a appris au public à ne pas se contenter du superficiel, à chercher le sens, la nuance, la beauté dans la complexité. Cette éducation du regard et de l’esprit, transmise de génération en génération, est une contribution majeure à l’identité culturelle française et à sa capacité à valoriser la création sous toutes ses formes.

{width=800 height=600}Professeur Jean-Luc Dubois, éminent historien de l’art à la Sorbonne, observe : « Le t art français n’est pas une relique du passé ; c’est une force vive qui se métamorphose sans cesse, un dialogue ininterrompu entre l’héritage et l’innovation. Il nous pousse à regarder, à penser, à ressentir avec une intensité renouvelée. »

La pensée critique, elle aussi, trouve ses racines dans cette tradition. Des figures comme hector obalk, par leur approche souvent décalée mais toujours érudite, montrent comment on peut aborder le t art avec un regard neuf et pertinent, en invitant à une interaction plus directe et personnelle avec les œuvres. C’est cette capacité à renouveler le dialogue avec l’héritage qui garantit la pérennité et la pertinence du t art dans un monde en constante mutation.

FAQ sur le T Art Français

Pour approfondir votre compréhension de ce concept riche et évolutif, voici quelques questions fréquemment posées.

Qu’est-ce qui caractérise le t art dans la littérature française ?

Le t art dans la littérature française se caractérise par une recherche constante de la forme, une richesse stylistique, une profondeur psychologique des personnages et une exploration des grandes questions existentielles. Du classicisme à l’existentialisme, il privilégie l’analyse des passions humaines et la finesse du langage pour exprimer la complexité du monde.

Comment le t art français a-t-il influencé l’architecture ?

Le t art français a influencé l’architecture par sa quête d’ordre, de symétrie et de proportion, particulièrement avec le style classique (Versailles en est un exemple emblématique). Plus tard, il a inspiré des mouvements comme l’Art Nouveau et l’Art Déco, qui ont combiné fonctionnalité et esthétique ornementale, marquant profondément le paysage urbain.

Quels sont les défis actuels pour la préservation et la diffusion du t art français ?

Les défis actuels pour la préservation et la diffusion du t art français incluent la numérisation des œuvres pour les rendre accessibles à un public mondial, le financement de la restauration, l’éducation artistique des jeunes générations et l’adaptation aux nouveaux modes de consommation culturelle pour maintenir la pertinence et l’attractivité du t art.

Le t art français est-il encore pertinent pour les jeunes générations ?

Oui, le t art français reste pertinent pour les jeunes générations car il aborde des thèmes universels (amour, mort, quête de soi, justice) et offre des perspectives uniques sur l’histoire et la société. L’accès facilité via le numérique et les adaptations contemporaines permettent aux jeunes de découvrir et d’apprécier la richesse intemporelle du t art.

Comment distinguer les différents courants du t art français ?

Pour distinguer les différents courants du t art français, il est essentiel d’observer les caractéristiques stylistiques dominantes (forme, couleur, composition, langage), les thèmes privilégiés, le contexte historique et philosophique de leur émergence, ainsi que la manière dont ils se positionnent par rapport aux mouvements précédents et suivants.

Quel rôle jouent les musées et les institutions dans la valorisation du t art ?

Les musées et institutions jouent un rôle fondamental dans la valorisation du t art en préservant les œuvres, en les exposant au public, en menant des recherches et en proposant des programmes éducatifs. Ils sont les gardiens de cet héritage et des catalyseurs pour la compréhension et l’appréciation continue du t art à travers le temps.

Conclusion

Le t art français, dans sa multiplicité et sa profondeur, demeure un pilier de la culture universelle, un témoin éloquent de la capacité de l’esprit humain à créer, à innover et à émouvoir. De l’élégance mesurée du Classicisme à l’éclat audacieux des avant-gardes, chaque époque a apporté sa pierre à cet édifice majestueux, enrichissant une tradition qui n’a cessé de se renouveler. Ce voyage au cœur de la création française n’est pas seulement une exploration du passé ; c’est une invitation à affûter notre regard, à aiguiser notre sensibilité et à reconnaître l’écho de ces œuvres intemporelles dans notre propre existence. Le t art, en définitive, est cette étincelle inextinguible qui continue d’éclairer notre compréhension du monde et de notre humanité. Il nous rappelle que la beauté et la réflexion sont des nourritures essentielles pour l’âme.