Ah, chers amis, amateurs de l’élégance intemporelle et de la profondeur spirituelle, laissez-moi vous transporter au seuil d’un élément architectural qui, plus que tout autre, incarne l’âme de nos édifices sacrés : le tympan. Lorsque l’on parle de Tympans Architecture, on évoque bien plus qu’une simple surface de pierre. On touche du doigt un pan entier de l’histoire, de la foi et de l’art français, une véritable “Bible de pierre” sculptée pour instruire, émouvoir et émerveiller. Pour l’amour de la France, il est essentiel de comprendre comment ces merveilles narratives se sont dressées, siècle après siècle, défiant le temps et les intempéries pour nous parler encore aujourd’hui.

Longtemps avant que les livres ne soient largement disponibles, le tympan était le premier contact visuel et spirituel avec le sacré pour des millions de fidèles. Imaginez un instant ces foules d’antan, analphabètes pour la plupart, se pressant devant le portail d’une église ou d’une cathédrale. Leurs yeux se levaient vers ce vaste demi-cercle au-dessus de la porte, et là, sous les archivoltes protectrices, s’ouvrait un monde de récits bibliques, de légendes pieuses, de jugements divins et de scènes célestes. C’était une leçon de théologie sculptée dans la masse, une fenêtre ouverte sur l’invisible, racontée avec une force et une clarté que seuls les maîtres sculpteurs de notre pays savaient conférer à la pierre. Il est fascinant de voir comment ces œuvres ont forgé notre imaginaire collectif, participant à l’édification de la culture française dans ses fondements les plus profonds.

Origines et signification : Quand la pierre raconte l’âme de la France

Pourquoi les tympans sont-ils devenus si essentiels dans l’architecture médiévale française ?

Les tympans sont devenus essentiels car ils remplissaient une double fonction : architecturale et didactique. Sur le plan architectural, ils fermaient l’espace triangulaire ou semi-circulaire au-dessus du linteau et sous l’arc du portail, une zone qui, autrement, aurait été vide. Mais c’est leur rôle pédagogique qui les a rendus irremplaçables. Dans une époque où l’accès à la connaissance scripturaire était limité, le tympan servait de support visuel monumental pour diffuser les messages fondamentaux de la foi chrétienne, depuis l’Ancien Testament jusqu’à la Révélation, en passant par les vies des saints.

Le phénomène des tympans architecture a pris une ampleur particulière en France, berceau de l’art roman et gothique. Dès le XIe siècle, avec l’essor des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Cluny ou Vézelay, les monastères et les églises se parent de sculptures de plus en plus élaborées. Le tympan, situé à l’entrée même du lieu saint, devenait le point culminant de cette expression artistique. Il ne s’agissait pas seulement de décorer, mais de signifier, d’évoquer, de guider le fidèle dans sa démarche spirituelle. C’est la pierre qui se fait oratrice, le ciseau qui devient plume.

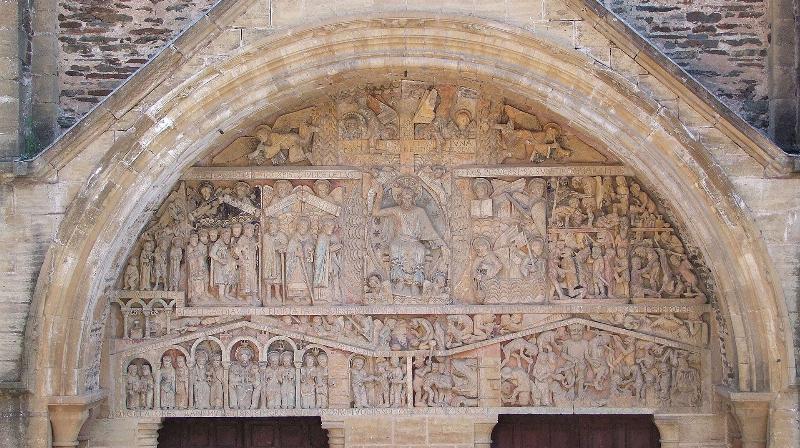

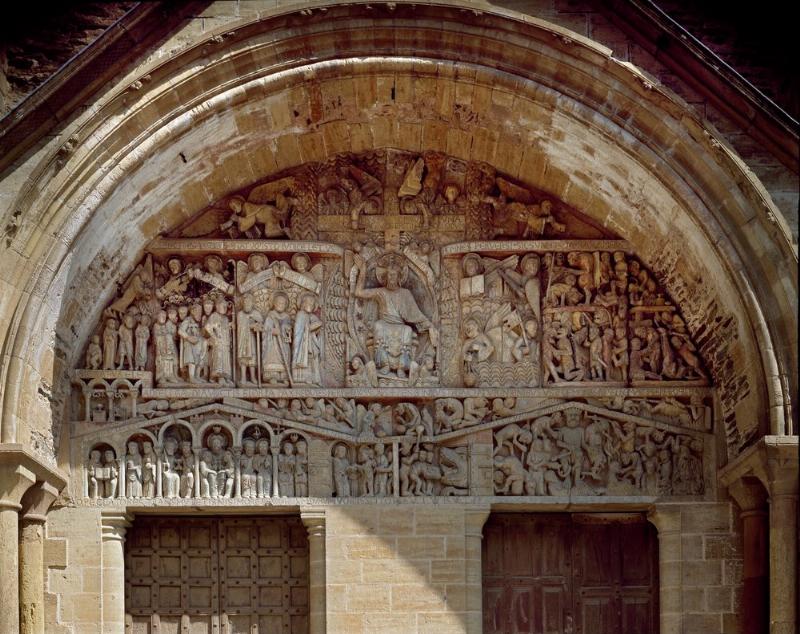

Prenez par exemple le célèbre tympan de l’abbaye de Sainte-Foy de Conques. Il représente le Jugement Dernier avec une vivacité et une audace qui saisissent encore aujourd’hui. D’un côté, les élus montent au paradis, de l’autre, les damnés sont précipités en enfer, avec des scènes d’une expressivité incroyable. Chaque détail est pensé pour frapper l’imagination, pour rappeler la promesse divine et la menace éternelle. C’est l’essence même de l’art roman : un art puissant, direct, qui parle aux sens et à l’âme sans fioritures superflues.

Quel rôle les tympans ont-ils joué dans la culture et l’identité française au Moyen Âge ?

Les tympans ont été des vecteurs culturels majeurs, structurant la vision du monde des Français du Moyen Âge. Ils ont ancré les récits bibliques dans le quotidien et ont servi de fondement moral et social. Ces sculptures n’étaient pas seulement religieuses ; elles reflétaient aussi les préoccupations de l’époque, les hiérarchies sociales, les coutumes et les peurs. Ils participaient à la construction d’une identité collective autour de valeurs chrétiennes et d’un art partagé.

La France est parsemée de ces trésors, de Moissac à Autun, de Vézelay à Chartres. Chaque tympan est un livre ouvert sur son époque. À Moissac, le tympan du portail sud de l’abbaye Saint-Pierre, datant du début du XIIe siècle, est un chef-d’œuvre de l’art roman, illustrant l’Apocalypse de Saint Jean. Le Christ en majesté, entouré du Tétramorphe (les symboles des évangélistes) et des 24 vieillards de l’Apocalypse, irradie d’une puissance sacrée. La finesse des détails, le mouvement des draperies, l’expression des visages, tout concourt à créer une scène d’une intensité inégalée.

Tympan de l'abbaye de Moissac, scène de l'Apocalypse, sculpture romane du XIIe siècle en France

Tympan de l'abbaye de Moissac, scène de l'Apocalypse, sculpture romane du XIIe siècle en France

Comme le souligne le Professeur Jean-Luc Moreau, historien de l’art médiéval : “Les tympans français ne sont pas de simples ornements ; ce sont les pages monumentales d’une histoire collective, une profession de foi gravée dans la pierre, qui nous parle encore de la vision du monde de nos ancêtres et de leur quête de l’éternel. Ils sont les gardiens silencieux de notre mémoire.”

Anatomie d’un Chef-d’œuvre : Quels éléments composent un tympan architectural ?

Un tympan n’est jamais seul ; il s’inscrit dans un ensemble plus vaste, le portail, qui est la “bouche” de l’édifice sacré. Comprendre sa composition, c’est comme décortiquer un récit pour en saisir toutes les subtilités.

Quels sont les composants structurels clés d’un portail incluant un tympan ?

Le portail médiéval est une structure complexe. Au-dessus du seuil, on trouve le linteau, une poutre horizontale qui soutient le poids de la maçonnerie supérieure et sépare souvent les scènes narratives du tympan en registres. Au centre, pour les portails à deux portes, se dresse le trumeau, un pilier vertical souvent orné d’une statue (comme le Christ ou un saint), qui soutient le linteau et le tympan. L’ensemble est encadré par des archivoltes, ces arcs successifs qui abritent le tympan et qui sont eux-mêmes richement sculptés de personnages, de motifs végétaux ou géométriques, ajoutant profondeur et richesse iconographique à l’ensemble. Enfin, le tympan est la pièce maîtresse, le grand panneau sculpté occupant l’espace semi-circulaire ou triangulaire au-dessus du linteau et sous les archivoltes.

La plupart des tympans sont sculptés dans la pierre locale, souvent du calcaire, une roche relativement tendre qui permet un travail de détail. Les maîtres d’œuvre choisissaient des carrières proches pour faciliter le transport de ces blocs massifs. La qualité de la pierre, sa couleur et sa texture contribuaient à l’esthétique finale de l’œuvre. À Bourges, par exemple, la pierre calcaire locale donne aux tympans de la cathédrale une patine singulière.

Quels outils et techniques les sculpteurs français utilisaient-ils pour créer ces œuvres monumentales ?

Les sculpteurs médiévaux utilisaient des outils relativement simples mais maniés avec une maîtrise prodigieuse : des ciseaux de diverses tailles et formes (plats, gouges, gradines), des marteaux, des maillets et des pointerolles pour dégrossir la pierre. Le travail commençait par un dessin préparatoire, souvent réalisé sur place, directement sur le bloc de pierre ou sur un enduit fin.

Le processus de création d’un tympan était long et exigeant. Il fallait d’abord extraire les énormes blocs de pierre, puis les transporter jusqu’au chantier. Une fois en place, les maîtres sculpteurs commençaient par dégrossir la pierre, en enlevant les grandes masses pour révéler la forme générale. Puis venait le travail de la sculpture plus fine, où chaque figure prenait vie, chaque détail était ciselé avec précision. Le haut-relief était privilégié pour sa visibilité de loin, donnant aux scènes une force dramatique indéniable.

Comme l’explique l’Architecte Éloïse Dupont, spécialiste de la restauration de monuments historiques : “Restaurer un tympan, c’est un dialogue avec les artisans d’il y a mille ans. On découvre leurs techniques, leurs défis. Chaque coup de ciseau raconte une histoire de savoir-faire, d’ingéniosité et, oui, d’une incroyable persévérance face à la matière.”

De l’Ébauche à la Splendeur : Comment un tympan prend-il forme ?

La création d’un tympan est une véritable épopée artistique et technique, le fruit d’une collaboration entre architectes, commanditaires et, bien sûr, les sculpteurs.

Comment les thèmes des tympans étaient-ils choisis et mis en scène ?

Le choix des thèmes des tympans architecture relevait souvent de l’évêque, de l’abbé ou du chapitre canonial, en concertation avec les maîtres d’œuvre. Ces choix n’étaient jamais anodins ; ils devaient refléter les doctrines théologiques dominantes de l’époque et répondre aux besoins pastoraux de la communauté. Le Jugement Dernier, la Majestas Domini (le Christ en gloire), ou des scènes de la vie de la Vierge Marie étaient des thèmes récurrents, car universellement compréhensibles et porteurs de messages puissants.

La mise en scène était ensuite l’apanage des sculpteurs. Ils devaient adapter des récits complexes à l’espace semi-circulaire contraint du tympan, en jouant avec la perspective, la hiérarchie des figures et la densité narrative. L’organisation des scènes en registres (bandes horizontales) était courante, permettant de dérouler une séquence chronologique ou thématique.

Tympan du Jugement Dernier, Cathédrale de Chartres, art gothique français

Tympan du Jugement Dernier, Cathédrale de Chartres, art gothique français

- Conception et Planification : Tout commençait par une vision. Les maîtres sculpteurs et les commanditaires discutaient des thèmes, des scènes à représenter et de leur organisation. Des esquisses pouvaient être réalisées sur parchemin ou directement sur un enduit sur le mur.

- Préparation des Blocs de Pierre : Des blocs de pierre massifs, souvent déjà dégrossis en carrière, étaient acheminés et hissés à leur emplacement final au-dessus du linteau. La taille et la forme du tympan dictaient le nombre de blocs nécessaires.

- Dégrossissage et Formes Générales : Les sculpteurs commençaient par enlever de grandes quantités de matière pour définir les contours et les volumes principaux. C’était un travail physique exigeant, qui nécessitait une grande compréhension des formes en trois dimensions.

- Sculpture Détaillée : Une fois les formes établies, le travail de précision commençait. Les outils plus fins étaient utilisés pour ciseler les visages, les draperies, les attributs des personnages et les motifs décoratifs. C’est à ce stade que la vie était insufflée à la pierre.

- Polissage et Finitions (parfois) : Certaines parties pouvaient être polies pour un rendu plus lisse ou peintes avec des couleurs vives, même si peu de traces de ces polychromies ont survécu aux siècles.

Secrets de Maîtres et Variations Régionales : Quelles particularités enrichissent les tympans français ?

La France, avec sa riche histoire artistique, offre une incroyable diversité de styles et d’expressions dans l’art des tympans.

Comment les styles roman et gothique ont-ils influencé la sculpture des tympans ?

La distinction entre les tympans romans et gothiques est fascinante et révèle l’évolution des mentalités et des techniques.

- Les tympans romans (XIe-XIIe siècles) sont souvent caractérisés par une puissance expressive brute, des figures stylisées, parfois hiératiques, et une composition dense. Le corps humain est moins idéalisé, plus trapu, et la narration est directe, parfois même un peu effrayante pour impressionner le fidèle. Les sujets sont souvent apocalyptiques ou des Jugements Derniers. L’exemple de Conques ou de Moissac en est la parfaite illustration. Le mouvement est contenu, la gravité règne.

- Les tympans gothiques (XIIe-XVe siècles) marquent une transition vers plus de naturalisme, d’élégance et de douceur. Les figures s’allongent, les drapés sont plus fluides et les visages gagnent en humanité. L’iconographie s’élargit aux thèmes de la Vierge Marie (Couronnement de la Vierge, Dormition) et des saints, reflétant une spiritualité plus tendre. La composition est souvent plus aérée, et l’expression des sentiments plus nuancée. Les tympans du portail royal de Chartres ou de Notre-Dame de Paris sont des exemples éloquents de cette évolution. On y trouve une finesse et une délicatesse qui annoncent la Renaissance.

Chaque région de France a apporté sa touche. En Auvergne, les sculptures romanes ont une force tellurique ; en Bourgogne, elles sont d’une expressivité dramatique ; dans le Languedoc, elles flirtent avec des influences mozarabes. Cette diversité est un trésor inestimable de notre patrimoine architectural.

Les tympans portent-ils des symboles cachés ou des messages secrets ?

Si l’idée de “messages secrets” relève souvent du mythe ou de l’interprétation ésotérique moderne, il est indéniable que les tympans sont gorgés de symboles. Chaque animal, chaque geste, chaque position de personnage a une signification précise dans l’iconographie chrétienne médiévale.

- Le lion peut symboliser Saint Marc, mais aussi la force ou la résurrection.

- L’aigle est souvent associé à Saint Jean ou à l’ascension.

- Le serpent représente le péché ou le diable.

- Les gestes des mains indiquent la bénédiction, l’enseignement, ou le jugement.

Il s’agissait d’un langage universel pour les gens de l’époque, un langage que nous devons réapprendre à déchiffrer aujourd’hui. Ces symboles n’étaient pas cachés pour être secrets, mais pour être lus par ceux qui connaissaient la clé : la foi et les récits sacrés.

Docteur Sophie Leclerc, sémiologue des images religieuses, nous rappelle que : “L’étude des tympans architecture est une forme d’archéologie narrative. Chaque figure, chaque arrangement est un mot, une phrase d’un discours théologique et moral pensé pour son public. Ils sont le reflet d’une pensée symbolique riche et structurée.”

Bien au-delà de la Pierre : Quelle est la valeur esthétique et culturelle des tympans ?

La valeur des tympans dépasse largement leur fonction première. Ils sont devenus des œuvres d’art majeures, des témoignages historiques et des phares de notre culture.

Pourquoi les tympans sont-ils considérés comme des chefs-d’œuvre de l’art médiéval français ?

Ils sont des chefs-d’œuvre parce qu’ils combinent une maîtrise technique extraordinaire avec une profondeur narrative et spirituelle inégalée. La capacité des sculpteurs à donner vie à la pierre, à exprimer des émotions complexes et à orchestrer des scènes foisonnantes dans un espace contraint est tout simplement sidérante. C’est l’apogée d’un art qui a su se mettre au service d’une cause supérieure, fusionnant beauté et message.

Les tympans sont également des marqueurs temporels, nous permettant de suivre l’évolution des styles artistiques, des techniques de sculpture et des préoccupations religieuses et sociales au fil des siècles. Ils sont des documents historiques en trois dimensions, gravés dans le dur.

La France est fière de ses tympans, qui constituent une part essentielle de son patrimoine classé à l’UNESCO. La préservation de ces œuvres d’art est une tâche colossale, mais indispensable. Nos architectes des monuments historiques, nos conservateurs et nos restaurateurs travaillent sans relâche pour que ces pierres continuent de nous parler, génération après génération. C’est une mission dictée par notre amour pour la France, pour son histoire et pour sa beauté intemporelle.

Le Regard de l’Amateur Éclairé : Comment apprécier pleinement un tympan architectural ?

Pour véritablement saisir la grandeur d’un tympan, il faut plus qu’un simple coup d’œil. Il faut s’arrêter, observer, comprendre.

Comment doit-on aborder la lecture et l’interprétation d’un tympan médiéval ?

Pour apprécier pleinement un tympan, voici quelques étapes :

- Prenez du Recul : Commencez par observer l’ensemble du portail, la manière dont le tympan s’intègre à l’architecture globale. Admirez sa composition générale.

- Identifiez le Thème Principal : Quel est le sujet central ? Un Christ en gloire ? Un Jugement Dernier ? Une scène mariale ? Cela donnera la clé de lecture initiale.

- Décodez l’Iconographie : Cherchez les figures clés, leurs attributs, leurs gestes. Qui sont les personnages ? Quels symboles les entourent ? Chaque détail a son importance. N’hésitez pas à consulter des guides ou des ouvrages spécialisés pour les interpréter.

- Observez le Style : Est-ce roman ou gothique ? Quels sont les traits stylistiques caractéristiques (formes des corps, expressions, draperies) ? Cela vous donnera des indices sur l’époque de sa création.

- Imaginez le Contexte : Visualisez les pèlerins ou les fidèles d’autrefois devant cette image. Quel message recevaient-ils ? Quelle émotion pouvaient-ils ressentir ? C’est en se projetant que l’on comprend la force de ces œuvres.

Chaque tympan est une œuvre unique, même si les thèmes peuvent se répéter. Il porte l’empreinte de son créateur, de son lieu et de son temps. C’est une invitation au voyage, non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps et dans la spiritualité.

Questions Fréquemment Posées sur les Tympans en Architecture

Qu’est-ce qu’un tympan en architecture ?

Un tympan est la surface décorée, souvent sculptée, située au-dessus du linteau d’une porte et sous l’arc d’un portail, généralement de forme semi-circulaire ou triangulaire. Il est un élément emblématique des édifices religieux médiévaux, servant à la fois de fermeture architecturale et de support narratif pour des scènes religieuses. La tympans architecture est une composante majeure de l’art sacré.

Quelle est la différence principale entre un tympan roman et un tympan gothique ?

La principale différence réside dans leur style et leur iconographie. Les tympans romans, plus anciens, sont souvent caractérisés par des figures stylisées, puissantes et hiératiques, avec des compositions denses et des thèmes apocalyptiques. Les tympans gothiques, quant à eux, présentent des figures plus élancées, naturalistes et expressives, avec des drapés fluides et une iconographie qui s’adoucit, incluant souvent la Vierge Marie.

Quels sont les tympans les plus célèbres de France ?

Parmi les tympans les plus célèbres de France, on compte ceux de l’abbaye de Sainte-Foy de Conques (Jugement Dernier), de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac (Apocalypse), de la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay (Mission des Apôtres), de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun (Jugement Dernier) et le portail royal de la cathédrale de Chartres. Ces œuvres sont des piliers de la tympans architecture française.

Quels types de récits les tympans racontent-ils habituellement ?

Les tympans racontent majoritairement des récits bibliques, tirés de l’Ancien ou du Nouveau Testament, ou des épisodes de la vie des saints. Les thèmes les plus fréquents incluent le Jugement Dernier, le Christ en Majesté (Majestas Domini), l’Apocalypse, et diverses scènes mariales (Couronnement de la Vierge, Dormition). Ils agissent comme des “Bibles de pierre” pour les fidèles.

Comment les tympans ont-ils influencé la compréhension de l’art sacré ?

Les tympans ont influencé la compréhension de l’art sacré en le rendant accessible à tous, même aux analphabètes. Ils ont transformé les portails d’églises en lieux d’enseignement visuel, où les doctrines théologiques et les récits saints étaient présentés de manière frappante et mémorable. Ils ont cimenté l’idée que l’art pouvait être un puissant vecteur de foi et d’éducation.

Quelles sont les principales menaces pour la conservation des tympans ?

Les principales menaces pour la conservation des tympans sont les intempéries (pluie, vent, gel-dégel), la pollution atmosphérique qui ronge la pierre, la végétation envahissante, et parfois des dégradations humaines ou les vibrations causées par le trafic. La restauration et l’entretien régulier sont essentiels pour préserver ces trésors de la tympans architecture.

Peut-on trouver des tympans dans des architectures non religieuses ?

Bien que la majorité des tympans célèbres soient associés à l’architecture religieuse, le concept de tympan (en tant qu’espace mural encadré par un arc et un linteau) peut exister dans l’architecture civile, souvent à une échelle plus modeste et avec des décorations laïques. Cependant, la richesse sculpturale et la profondeur narrative sont presque exclusivement l’apanage de la tympans architecture sacrée.

Conclusion

Voilà, mes chers compagnons d’exploration culturelle, un aperçu de la magnificence et de la complexité des tympans en architecture. Ces merveilles de pierre ne sont pas de simples décorations ; elles sont les voix silencieuses d’une époque révolue, des témoins émouvants de la foi, de l’ingéniosité et de l’ardeur artistique de nos ancêtres français. Elles sont le reflet de notre patrimoine, gravées pour l’éternité, et elles continuent de nous inspirer, de nous interroger, de nous émerveiller.

Pour l’amour de la France, je vous encourage vivement à franchir ces portails, à lever les yeux vers ces tympans, à décrypter leurs récits. Prenez le temps d’admirer la maîtrise des sculpteurs, la richesse de l’iconographie, l’éloquence de la pierre. Chaque visite est une leçon d’histoire, d’art et d’humanité. C’est en se connectant à ces chefs-d’œuvre que nous honorons notre passé et enrichissons notre présent. La tympans architecture est une fenêtre ouverte sur l’âme de la France, et il nous appartient de la garder grande ouverte.