Dans le panthéon littéraire français, peu de noms résonnent avec l’intensité et l’écho prophétique de Victor Hugo. Figure tutélaire du romantisme et conscience de son siècle, Hugo a bâti une œuvre colossale, dont la puissance ne cesse d’interpeller l’humanité. Parmi ses créations les plus poignantes et les plus percutantes se distingue Le Dernier Jour d’un Condamné, un roman bref mais d’une force inouïe, qui plante dès ses premières lignes la graine d’une réflexion existentielle et éthique profonde. Publié en 1829, ce texte fulgurant se dresse comme un monument contre la peine capitale, offrant une immersion bouleversante dans l’esprit d’un homme face à l’inéluctabilité de son exécution. C’est une œuvre qui, par sa nature même, défie le temps, et dont l’étude nous éclaire sur l’art de la persuasion et l’engagement d’un géant littéraire. Pour les amoureux de la littérature française et de son impact sociétal, comprendre Le Dernier Jour d’un Condamné est essentiel. Il s’agit d’une œuvre clé, et approfondir le sujet de dernier jour d un condamné victor hugo révèle la profondeur de l’engagement hugolien.

L’Écho Profond de l’Âme : Contexte et Genèse de Le Dernier Jour d’un Condamné

Pour saisir pleinement la portée de Le Dernier Jour d’un Condamné, il est impératif de se replonger dans l’atmosphère du début du XIXe siècle en France. L’époque est marquée par une tension palpable entre les idéaux révolutionnaires et la restauration monarchique, entre les Lumières et la persistance de traditions judiciaires séculaires. La peine de mort, héritage d’un passé barbare, est alors une réalité quotidienne, exécutée publiquement et souvent accompagnée d’une mise en scène macabre destinée à l’édification des foules. C’est dans ce contexte que Victor Hugo, jeune écrivain en pleine ascension, se confronte à la brutalité de la justice de son temps.

Son indignation fut d’abord éveillée par des événements concrets : le spectacle d’une exécution à la Place de Grève, des récits de condamnations à mort qu’il découvre dans les journaux, ou encore sa visite de la prison de Bicêtre. Ces observations directes le marquent profondément et nourrissent sa conviction que la peine capitale est une aberration morale et une tache indélébile sur la conscience humaine. Le roman, écrit en un temps record – en quelques semaines seulement –, n’est pas un simple récit ; c’est un “plaidoyer”, une “protestation”, comme le décrit Hugo lui-même. Il s’inscrit dans la lignée des penseurs des Lumières, à l’instar de Cesare Beccaria et son traité Des délits et des peines, en dénonçant la cruauté et l’inefficacité d’un système judiciaire qui, au lieu de prévenir le crime, le reproduit dans l’acte même de châtiment.

Le jeune Hugo, alors encore attaché à une certaine forme de royalisme et de catholicisme, montre déjà, à travers ce texte, une sensibilité exacerbée aux souffrances humaines et une ferme volonté de défendre les opprimés. Ce roman constitue une étape cruciale dans l’évolution de son engagement politique et social, annonçant le grand tribun des causes justes qu’il deviendra. Il déconstruit l’idée selon laquelle la peine de mort serait un acte de justice nécessaire, invitant le lecteur à ressentir l’horreur de l’attente et la douleur psychologique infligée.

Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste en littérature du XIXe siècle à la Sorbonne, souligne avec pertinence : « Le Dernier Jour d’un Condamné n’est pas seulement une œuvre de fiction ; c’est un manifeste ardent, une prise de position audacieuse pour l’époque, qui marque le début de l’engagement sociétal de Victor Hugo, bien avant ses grands exils et ses combats politiques éclatants. » C’est cette dimension prémonitoire et militante qui confère au roman son caractère singulier et son influence durable.

Une Plongée dans l’Abîme Humain : Thèmes et Motifs Récurrents

Au cœur de Le Dernier Jour d’un Condamné réside une exploration vertigineuse de l’esprit humain confronté à son anéantissement imminent. Le roman nous immerge dans la conscience fragmentée d’un homme anonyme, dont le seul crime, jamais précisé, importe moins que le châtiment qui l’attend. Cette anonymisation du personnage est une astuce géniale de Hugo : elle permet au lecteur de s’identifier universellement à la souffrance du condamné, sans être distrait par les détails d’une culpabilité potentielle. Le lecteur n’est pas appelé à juger un criminel, mais à ressentir l’humanité d’un homme à l’agonie.

Les thèmes et motifs récurrents qui traversent le texte sont autant de coups de pinceau noirs sur la toile de l’existence :

- L’Agonie de l’Anticipation : La majeure partie du roman se déroule dans l’attente. L’attente du verdict, l’attente de l’heure, l’attente du bourreau. Cette lente dégradation psychologique, ce compte à rebours inexorable, est une torture plus raffinée que la mort elle-même. Hugo excelle à décrire cette « pensée unique » qui ronge le condamné et lui ôte toute possibilité de répit.

- L’Injustice et la Cruauté Sociétale : Au-delà de l’individu, c’est le système judiciaire et la société elle-même qui sont mis en accusation. La peine de mort est présentée comme une vengeance légalisée, un acte barbare déguisé en justice, qui n’offre ni rédemption au coupable, ni véritable sécurité à la société.

- La Solitude et l’Isolation Absolue : Le condamné est un paria, un être mis au ban de l’humanité. Même au milieu des autres détenus ou des gardiens, il est irrémédiablement seul, prisonnier de sa propre pensée, face à une réalité que personne d’autre ne peut partager. La visite de sa fille, Mary, petite et innocente, qui ne le reconnaît pas, est un moment de solitude déchirante, soulignant l’abîme qui le sépare déjà du monde des vivants.

- La Dualité Corps-Esprit : Le corps du condamné est objet de la justice, mais son esprit reste libre, du moins jusqu’à l’heure fatale. Cependant, cette liberté mentale est elle-même une prison, un supplice où l’imagination projette sans cesse les images de l’échafaud. Le contraste entre le tumulte intérieur et l’immobilité des murs de sa cellule est saisissant.

- Le Spectacle de l’Exécution : Hugo dénonce la fascination morbide de la foule pour les exécutions publiques, transformant la mort d’un homme en divertissement cruel. Cette déshumanisation par le spectacle est l’un des aspects les plus critiqués par l’auteur.

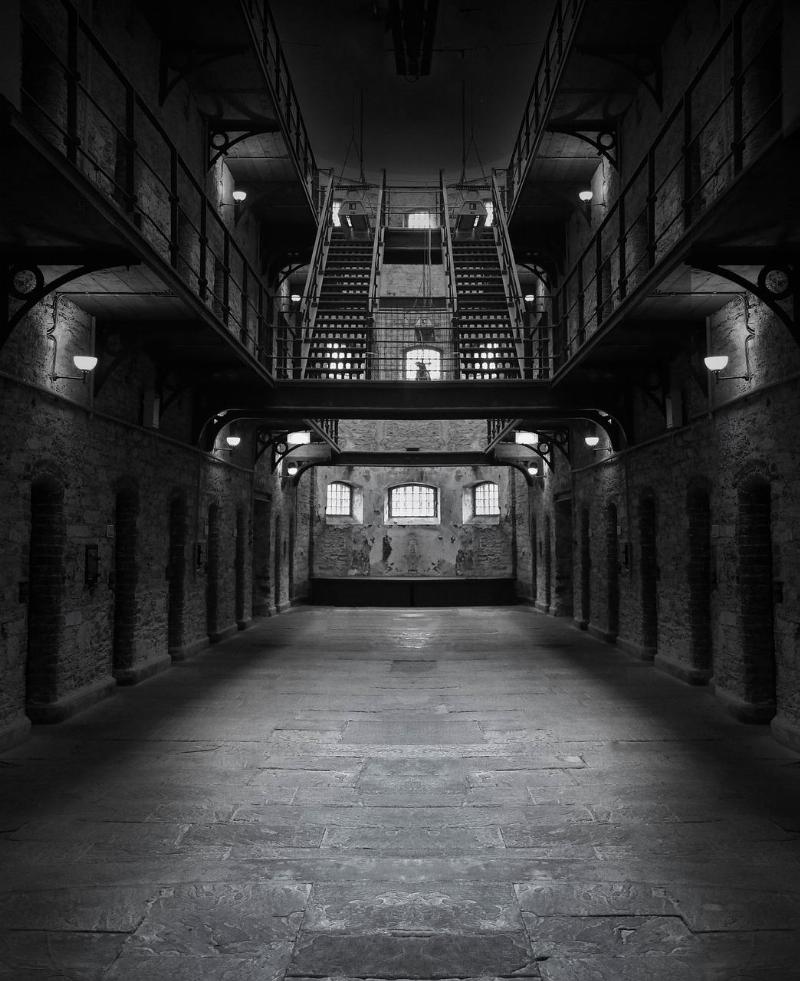

Les symboles sont également omniprésents, des murs froids et graffités de la prison de Bicêtre aux rues de Paris que le condamné traverse pour atteindre la Conciergerie, puis la Place de Grève. Chaque lieu est imprégné de l’angoisse et de l’ombre de la mort, transformant la topographie urbaine en un chemin de croix.

La Maîtrise Stylistique de Victor Hugo : Une Voix pour l’Inhumain

Le génie de Victor Hugo dans Le Dernier Jour d’un Condamné réside autant dans son propos que dans la manière dont il le véhicule. Le choix de la narration à la première personne est déterminant. En nous offrant l’accès direct aux pensées, aux peurs, aux souvenirs et aux hallucinations du condamné, Hugo crée une empathie inévitable. Le lecteur n’est plus un simple observateur, mais un complice silencieux, un confesseur involontaire de cette âme tourmentée. Cette technique immersive rend le plaidoyer de Hugo d’une efficacité redoutable, car elle ne s’adresse pas seulement à la raison, mais surtout au cœur et à l’estomac.

Le style hugolien est ici à son apogée en matière d’intensité émotionnelle. La prose est empreinte de pathos, d’une force lyrique qui transforme la description de la souffrance en une expérience presque physique pour le lecteur. Les phrases sont parfois longues, sinueuses, épousant le flux et le reflux des pensées du condamné, puis coupées court, sèches, pour marquer l’impact d’une réalité brutale. Les images sont vives, souvent sombres, voire cauchemardesques, peignant les ténèbres de l’esprit et la noirceur de l’environnement carcéral.

Hugo utilise également de manière magistrale la rhétorique. Il interpelle directement le lecteur, la société, les juges, créant un dialogue implicite qui transforme le roman en un véritable sermon. Les questions rhétoriques sont fréquentes, invitant à la réflexion et au questionnement moral. Par exemple, il demande : « Que leur importe ? » en parlant des hommes de loi, soulignant leur indifférence supposée à la souffrance humaine. Cette capacité à manier la langue comme une arme, à la fois tranchante et profondément émouvante, fait de Le Dernier Jour d’un Condamné un chef-d’œuvre de la littérature engagée.

« L’art de Hugo dans Le Dernier Jour d’un Condamné est celui d’un peintre qui n’aurait que le noir, le blanc et toutes les nuances de gris pour exprimer l’abîme. Il ne décrit pas la peine de mort, il la fait ressentir, la rend tangible, insoutenable », observe Docteur Hélène Moreau, historienne du droit pénal à l’Université Panthéon-Assas. Cette singularité stylistique est ce qui confère au roman son caractère universel et intemporel.

Pourquoi Le Dernier Jour d’un Condamné est-il un chef-d’œuvre intemporel ?

Le Dernier Jour d’un Condamné est un chef-d’œuvre intemporel parce qu’il transcende son contexte historique pour poser des questions fondamentales sur la justice, la compassion et la dignité humaine qui résonnent encore aujourd’hui. Sa puissance réside dans sa capacité à faire éprouver au lecteur l’horreur de la mort programmée, transformant une abstraction juridique en une réalité viscérale, et à dénoncer l’inhumanité d’un système qui prétend servir la justice en ôtant la vie.

L’influence de ce roman fut considérable dès sa parution. Il a contribué à alimenter le débat sur l’abolition de la peine de mort en France et dans d’autres pays européens, devenant un texte de référence pour les mouvements abolitionnistes. Sa réception fut d’abord mitigée, certains critiques y voyant une attaque contre l’ordre établi ou une apologie du crime, tandis que d’autres saluaient son audace et sa dimension humanitaire. Avec le temps, son statut d’œuvre majeure et emblématique du combat contre la peine capitale s’est affirmé.

L’écho du roman se fait sentir dans les discussions philosophiques et éthiques sur le rôle de l’État face à la vie humaine. Il nous pousse à nous interroger sur la capacité de la justice à être à la fois punition et réparation, et sur les limites de son pouvoir. Le roman de Hugo ne propose pas de solution simple, mais il contraint à la réflexion, à l’examen de conscience collectif. Il continue d’être étudié, lu et adapté, preuve de sa pertinence inaltérable. Pour ceux qui s’intéressent aux détails de cette œuvre capitale, le sujet de victor hugo les derniers jours d un condamné offre une perspective enrichie.

Victor Hugo Le Dernier Jour d'un Condamné, illustration scène prison Bicêtre du 19ème siècle, atmosphère sombre et réaliste

Victor Hugo Le Dernier Jour d'un Condamné, illustration scène prison Bicêtre du 19ème siècle, atmosphère sombre et réaliste

Comment Le Dernier Jour d’un Condamné se compare-t-il aux autres œuvres humanistes de Hugo ?

Le Dernier Jour d’un Condamné s’inscrit parfaitement dans la longue tradition de l’humanisme de Victor Hugo, se distinguant par son focus exclusif sur l’horreur de la peine capitale, mais partageant avec ses autres grandes œuvres le même engagement fervent pour la justice sociale et la dignité humaine. C’est un précurseur des combats qu’il mènera toute sa vie, un cri primal avant le grand orchestre de ses symphonies romanesques.

Ce roman peut être vu comme le premier grand acte de Hugo en tant que « conscience universelle », un rôle qu’il assumera avec une ferveur croissante. Il est suivi, en 1834, par Claude Gueux, un court roman qui reprend et approfondit le thème de la justice et de la culpabilité sociale, en dénonçant cette fois les conditions de vie misérables qui poussent l’homme au crime, faisant de la société la véritable coupable. Mais c’est avec Les Misérables (1862) que l’humanisme hugolien atteint son apogée. Dans ce chef-d’œuvre, Hugo peint une fresque sociale et historique immense, où les destins de Jean Valjean, Fantine, Cosette et Gavroche illustrent la misère, l’injustice et la rédemption. Le roman interroge la loi, la morale, la misère et l’amour, et déploie une réflexion complexe sur la possibilité du pardon et la nécessité de la charité.

Tandis que Le Dernier Jour d’un Condamné se concentre sur l’individu face à sa sentence et l’aspect psychologique de la peine capitale, Les Misérables élargit la perspective à l’ensemble du corps social, montrant comment la pauvreté et l’ignorance engendrent la délinquance et comment la répression étatique peut broyer les innocents. Cependant, le fil rouge reste le même : la dénonciation de toutes les formes d’oppression et l’affirmation inébranlable de la dignité de chaque être humain, même le plus abject. Ces œuvres témoignent d’une cohérence remarquable dans l’engagement de Hugo, qui, du simple condamné de Bicêtre aux forçats et aux ouvriers de Paris, n’a cessé de porter la voix des sans-voix. On ne peut évoquer victor hugo le dernier jour d un condamne sans le placer dans ce contexte.

L’Héritage Vivant : L’Impact du Dernier Jour d’un Condamné sur la Culture Contemporaine

Malgré le passage des siècles, Le Dernier Jour d’un Condamné de Victor Hugo conserve une résonance étonnante dans la culture contemporaine. Son message fondamental contre la peine de mort reste malheureusement d’actualité dans de nombreuses régions du monde où la sentence capitale est encore appliquée. Le texte continue d’être cité, étudié et utilisé comme un argumentaire puissant par les organisations et les activistes qui luttent pour l’abolition universelle.

Au-delà de son rôle dans le débat sur la peine de mort, le roman a eu un impact durable sur la littérature et l’art en général. Sa structure narrative innovante, son exploration profonde de la psyché humaine en état de siège et sa capacité à transformer la subjectivité d’un individu en un plaidoyer universel ont inspiré d’innombrables écrivains, cinéastes et dramaturges. Des adaptations théâtrales et cinématographiques ont cherché à rendre compte de l’angoisse du condamné, traduisant à l’écran ou sur scène la claustrophobie et la tension psychologique du récit original. Ces œuvres, qu’elles soient fidèles à l’original ou qu’elles en proposent une réinterprétation moderne, témoignent de la force persistante du propos de Hugo.

De plus, l’œuvre contribue à façonner notre compréhension des droits humains et de la justice pénale. Elle nous rappelle la fragilité de la vie humaine face à la puissance de l’État, et la nécessité d’une réflexion constante sur les limites de la punition. Le texte de Hugo est un rappel constant que même les plus grands idéaux de justice doivent s’accompagner d’une humanité fondamentale. Il fait partie de ces livres qui ne vieillissent pas, car ils touchent à des vérités universelles sur la condition humaine et sur la civilisation. Pour en savoir plus sur l’œuvre, comprendre le dernier jour d un est un excellent point de départ pour une exploration plus approfondie.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Quand Victor Hugo a-t-il écrit Le Dernier Jour d’un Condamné ?

Victor Hugo a écrit Le Dernier Jour d’un Condamné en 1829. Il fut rédigé en un temps très court, mais sa gestation intellectuelle et émotionnelle fut le fruit d’observations et de réflexions profondes sur la peine de mort.

2. Quel est le message principal du Dernier Jour d’un Condamné ?

Le message principal est un plaidoyer fervent contre la peine de mort. Victor Hugo cherche à montrer l’inhumanité de ce châtiment, non seulement par l’acte d’exécution lui-même, mais aussi par la torture psychologique de l’attente et l’impact déshumanisant sur le condamné et la société.

3. Le condamné du roman est-il coupable ou innocent ?

L’auteur a délibérément laissé la question de la culpabilité du condamné en suspens. Le roman ne cherche pas à établir l’innocence ou la culpabilité du personnage, car pour Victor Hugo, la peine de mort est inacceptable quelle que soit la nature du crime, faisant d’elle un châtiment universellement injuste.

4. Quelle est l’importance de la préface de 1832 dans l’édition du Dernier Jour d’un Condamné ?

La préface de 1832, ajoutée après la première édition, est cruciale car elle explicite clairement les intentions de Victor Hugo. Il y dénonce avec force la peine de mort, en présentant le roman comme une œuvre militante et non comme une simple fiction, renforçant ainsi son statut de manifeste.

5. Comment Victor Hugo a-t-il été inspiré pour écrire ce roman ?

Victor Hugo a été inspiré par plusieurs événements. Il a notamment été marqué par la vue d’un échafaud à la Place de Grève, des récits de condamnations et ses propres visites dans des prisons comme Bicêtre, qui ont nourri son indignation et sa conviction abolitionniste.

6. Existe-t-il des adaptations cinématographiques ou théâtrales de l’œuvre ?

Oui, Le Dernier Jour d’un Condamné a connu plusieurs adaptations au cinéma et au théâtre. Ces transpositions cherchent souvent à capturer l’intensité psychologique du texte et à réactualiser son message abolitionniste pour un public contemporain, prouvant ainsi la vitalité de l’œuvre.

7. En quoi Le Dernier Jour d’un Condamné reste-t-il pertinent aujourd’hui ?

Le roman reste pertinent car la question de la peine de mort est encore un enjeu mondial, et les débats sur la justice, la réhabilitation et la dignité humaine sont intemporels. L’œuvre continue de susciter la réflexion sur la valeur de la vie et les limites du pouvoir punitif de l’État.

Conclusion

L’héritage de Victor Hugo est immense, et Le Dernier Jour d’un Condamné en constitue une pièce maîtresse, un cri de l’âme qui, deux siècles après sa parution, n’a rien perdu de sa force. Ce roman n’est pas qu’une œuvre littéraire ; c’est un miroir tendu à l’humanité, l’invitant à contempler ses propres ombres et à interroger la nature de sa justice. Il nous rappelle que la vraie grandeur d’une société ne se mesure pas à sa capacité à châtier, mais à sa compassion, à sa clairvoyance et à son respect inconditionnel de la vie. Victor Hugo a, à travers ce texte, offert à la littérature un argumentaire d’une puissance inégalée, capable de toucher les cœurs et d’ébranler les consciences. Son plaidoyer est un rappel éloquent que, face à la mort infligée, la voix de l’humanité doit toujours s’élever. Une lecture ou relecture de le dernier jour d un condamné victor hugo est essentielle pour quiconque s’intéresse à l’évolution de la pensée juridique et humaniste.