La littérature française, ce miroir éloquent de l’âme humaine et des convulsions sociales, a rarement trouvé un titan aussi puissant que Victor Hugo pour en incarner les aspirations les plus nobles et les drames les plus poignants. Au cœur de son œuvre monumentale, une figure se dresse avec une force inouïe, défiant l’oubli et la méprise : celle du « gueux ». Loin d’être un simple figurant de la misère, le concept de Victor Hugo Gueux représente une pierre angulaire de sa pensée, une incarnation vivante de l’injustice sociale et de la grandeur de l’esprit humain face à l’adversité. Cet article se propose d’explorer en profondeur cette figure emblématique, d’analyser son rôle central dans la vision hugolienne et de mettre en lumière l’écho intemporel de son message dans notre conscience collective. Plongeons ensemble dans l’univers de ce géant des lettres pour en déchiffrer les résonances profondes et les subtilités esthétiques. Pour une exploration plus large de l’année charnière dans la vie et l’œuvre de l’auteur, nous vous invitons à consulter notre article sur victor hugo 1832.

L’Origine et le Contexte du “Gueux” chez Victor Hugo

Le XIXe siècle français, toile de fond des créations hugoliennes, fut une époque de profonds bouleversements, marquée par les cicatrices des révolutions, l’essor industriel et une misère sociale criante. C’est dans ce terreau fertile de contrastes que Victor Hugo a puisé l’inspiration pour ses personnages les plus mémorables.

Quel contexte sociétal a façonné la représentation du “gueux” par Victor Hugo ?

Le Paris de la Monarchie de Juillet, puis du Second Empire, était une ville de tous les possibles et de toutes les contradictions. D’un côté, les splendeurs des boulevards haussmanniens; de l’autre, les taudis insalubres où s’entassait une population famélique, les “gueux” invisibles de la société. Cette dualité, cette césure entre l’opulence et la détresse, a profondément marqué Hugo, forgeant sa conviction que la littérature avait un rôle éminemment social et politique à jouer. Sa plume, loin de se contenter de décrire, dénonçait et interrogeait la conscience collective.

Le Romantisme, mouvement dont Hugo fut un chef de file incontesté, embrassait les passions, l’exaltation du moi et le lyrisme, mais il n’hésitait pas non plus à se confronter aux réalités les plus dures. Pour Hugo, le beau n’était pas nécessairement le parfait, l’idéal résidait parfois dans l’abject, le sublime dans le misérable. C’est cette vision, empreinte d’une foi inébranlable en la perfectibilité humaine et d’une compassion débordante, qui a donné naissance à ses “gueux”, figures à la fois réelles et mythiques. Il ne s’agissait pas seulement de décrire la pauvreté, mais d’en sonder les causes, d’en déplorer les conséquences et d’en sublimer la dignité.

Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XIXe siècle, souligne : « Hugo n’a pas seulement observé le gueux; il a discerné en lui l’étincelle de l’humanité bafouée, le reflet d’une justice divine mise à l’épreuve par l’incurie des hommes. Ses gueux sont les témoins accusateurs d’une société qui a failli. »

Le “Gueux” comme Figure Centrale de l’Œuvre de Victor Hugo

L’univers hugolien est peuplé de ces êtres en marge, des parias dont l’existence même remet en question l’ordre établi et les fondements moraux de la société. Jean Valjean, Fantine, Gavroche dans Les Misérables, ou encore Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, tous incarnent, à des degrés divers, cette figure du victor hugo gueux, porteurs d’une souffrance indicible mais aussi d’une lumière inattendue.

Comment Victor Hugo utilise-t-il la figure du “gueux” pour explorer la condition humaine ?

Victor Hugo confère à ses “gueux” une dimension universelle, les élevant au rang d’allégories de la condition humaine. Il les utilise comme des lentilles puissantes pour examiner les thèmes de la justice, de la rédemption, de la charité, et de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Le “gueux” n’est pas qu’un objet de pitié; il est un catalyseur moral, un révélateur des hypocrisies et des cruautés de son époque.

- L’incarnation de l’injustice sociale : Les personnages comme Fantine, contrainte à la déchéance par la misère, illustrent la violence systémique qui broie les plus faibles.

- Le chemin de la rédemption : Jean Valjean, le forçat, montre que la grandeur d’âme peut naître des pires épreuves et qu’un homme peut se régénérer malgré un passé de “gueux”.

- La pureté et l’innocence : Cosette ou Gavroche, malgré leur environnement sordide, conservent une part de lumière, symbolisant l’espoir et la résilience de l’enfance.

- La beauté dans la laideur : Quasimodo, le sonneur de Notre-Dame, laid et rejeté, révèle une humanité profonde et une capacité d’amour inconditionnelle.

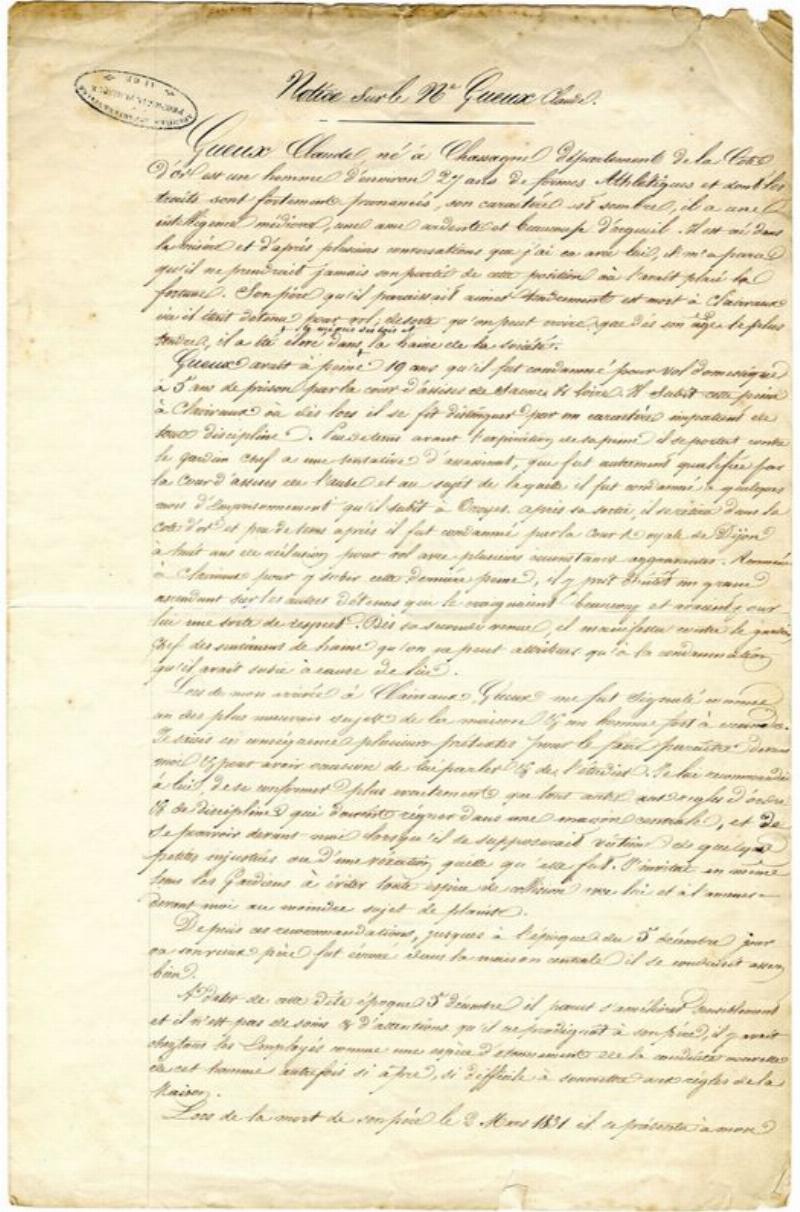

Ces figures ne sont jamais unidimensionnelles. Elles sont complexes, traversées par des doutes, des colères, mais aussi par une bonté et une dignité qui défient leur statut. Hugo les dote d’une conscience aiguë de leur souffrance et d’une soif de justice qui les rend éminemment humaines. Pour approfondir la figure du forçat et sa rédemption, un parallèle intéressant peut être établi avec l’œuvre de hugo claude gueux, un récit court mais percutant.

Victor Hugo et la représentation du gueux dans le Paris du XIXe siècle

Victor Hugo et la représentation du gueux dans le Paris du XIXe siècle

Les Techniques Stylistiques au Service de la Représentation du Gueux

La force de Victor Hugo réside non seulement dans la profondeur de sa pensée mais aussi dans la virtuosité de son écriture. Chaque mot, chaque phrase concourt à ériger ses “gueux” en figures épiques, dignes d’une tragédie antique.

Quelles sont les particularités stylistiques de Victor Hugo pour dépeindre les “gueux” ?

Hugo manie le langage avec une puissance inégalée, alternant lyrisme et réalisme cru, antithèses saisissantes et envolées épiques. Son style est grandiloquent, certes, mais cette grandiloquence est mise au service d’une cause, celle des opprimés. Il utilise des descriptions minutieuses pour immerger le lecteur dans les bas-fonds de Paris, contrastant avec des tirades passionnées qui élèvent le débat à une dimension philosophique. Les oxymores et les paradoxes abondent, soulignant la complexité du réel et la coexistence du bien et du mal en toute chose. Par cette maestria, le victor hugo gueux transcende sa condition matérielle pour devenir un symbole de la résistance humaine face à l’infortune.

Le Réalisme Épique face à la Réalité du Gueux

Hugo ne se contente pas de peindre la misère; il l’orchestre avec une emphase dramatique qui transforme le quotidien en épopée. Ses descriptions des égouts de Paris ou de la bataille de Waterloo ne sont pas de simples arrière-plans; elles sont des personnages à part entière, des forces naturelles ou historiques qui interagissent avec les destins individuels. Le “gueux” hugolien n’est jamais isolé; il est inséré dans un vaste panorama où se mêlent l’histoire, la métaphysique et l’engagement social.

« Tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. »

– Victor Hugo, Préface de Les Misérables

Cette citation illustre parfaitement l’intention de l’auteur : son œuvre est un cri, une plaidoyerie en faveur de ceux qui n’ont pas de voix, les “gueux” de son temps et de tous les temps. La beauté de son langage sert à magnifier la laideur du monde qu’il dénonce, à rendre insupportable l’indifférence.

L’Influence Durable de Victor Hugo et de ses Gueux

L’œuvre de Victor Hugo et sa représentation du “gueux” n’ont pas seulement marqué leur époque; elles ont créé un héritage indélébile qui continue de résonner à travers les siècles.

Quelle a été la réception critique de l’œuvre de Victor Hugo mettant en scène des “gueux” et son influence ultérieure ?

À sa publication, Les Misérables fut un succès phénoménal, mais aussi une œuvre controversée. Certains critiques reprochaient à Hugo son “excès” de lyrisme, son idéalisme jugé irréaliste, ou la complaisance dans la description de la misère. D’autres, cependant, saluaient sa puissance visionnaire, son engagement humanitaire et sa capacité à émouvoir les masses. Le débat sur le traitement du victor hugo gueux par l’auteur montrait bien à quel point le sujet touchait à des sensibilités profondes.

Au fil du temps, la vision de Victor Hugo s’est imposée. Ses “gueux” sont devenus des archétypes universels, des symboles de la souffrance et de la dignité humaines. Son influence s’étend bien au-delà des frontières de la France, inspirant des écrivains, des artistes et des penseurs du monde entier. On ne peut parler de littérature engagée sans évoquer Victor Hugo. La richesse et la diversité de son écriture sont telles qu’il est impossible de réduire son apport à un seul genre ; pour un aperçu complet, nous recommandons de découvrir la vaste oeuvre de victor hugo.

Comparé à Balzac, qui offrait une fresque sociale d’un réalisme plus clinique, ou à Zola, qui plongeait dans un naturalisme parfois brutal, Hugo se distingue par une dimension épique et une foi inébranlable en la capacité de l’individu à s’élever. Là où Balzac documente les mécanismes sociaux et Zola les déterminismes, Hugo exalte la possibilité du miracle moral. Ses “gueux” sont des âmes en lutte, des fragments de l’humanité en quête de lumière.

Le “Gueux” Hugolien dans la Culture Contemporaine : Une Résonance Actuelle

Plus d’un siècle après la mort de Victor Hugo, la figure du “gueux” qu’il a sculptée continue de nous interpeller, de nous émouvoir et de nous pousser à la réflexion.

Comment la figure du “gueux” de Victor Hugo continue-t-elle de résonner dans notre société moderne ?

Le message de Victor Hugo demeure d’une actualité brûlante. Les inégalités sociales persistent, la pauvreté sévit sous de nouvelles formes, et les “gueux” de notre époque, qu’ils soient sans-abris, migrants ou victimes de l’exclusion, sont toujours là. Les Misérables, avec ses nombreuses adaptations cinématographiques, télévisuelles et musicales (le célèbre spectacle de Broadway en est un exemple éclatant), prouve la vitalité de cette thématique. Le victor hugo gueux nous rappelle que la dignité humaine est inaliénable et que la compassion est une vertu essentielle.

Le pouvoir de l’art, et en particulier de la littérature, à dénoncer l’injustice et à inspirer le changement, est magnifiquement illustré par l’œuvre de Hugo. Ses personnages sont devenus des symboles universels, des points de référence dans les débats sur la justice sociale et les droits humains. Ils nourrissent notre imaginaire collectif et nous rappellent notre responsabilité envers les plus fragiles. L’engagement artistique au service des causes humaines est un courant puissant que notre époque redécouvre sans cesse, à l’image des réflexions que l’on peut trouver sur le site just art.

Docteure Hélène Moreau, historienne de l’art et critique littéraire contemporaine, observe : « La figure du gueux chez Hugo n’est pas une relique du passé. Elle est une interpellation constante, un miroir tendu à nos sociétés pour nous demander où nous en sommes de notre humanité et de notre solidarité. Chaque fois qu’une adaptation de Les Misérables est un succès, c’est la preuve que le message du gueux continue de toucher une corde sensible. »

Questions Fréquentes sur le “Gueux” Hugolien

Q1: Qui était le “gueux” dans l’imaginaire de Victor Hugo ?

Dans l’imaginaire de Victor Hugo, le “gueux” était bien plus qu’un simple mendiant ou un paria. C’était une figure emblématique de l’individu opprimé par l’injustice sociale et la misère, souvent innocent des crimes dont il était accusé, mais déchu par la cruauté des hommes et l’aveuglement des lois. Le victor hugo gueux symbolisait la part la plus vulnérable mais aussi la plus noble de l’humanité.

Q2: Comment Victor Hugo a-t-il humanisé ses personnages de “gueux” ?

Victor Hugo a humanisé ses “gueux” en leur conférant une profonde complexité psychologique et morale. Loin d’être de simples stéréotypes, ils sont décrits avec leurs doutes, leurs aspirations, leurs capacités d’amour et de sacrifice, faisant ressortir leur dignité intrinsèque malgré leur condition extérieure. L’auteur explorait leur âme pour révéler la lumière même dans l’abjection.

Q3: Quel message social Victor Hugo souhaitait-il transmettre à travers la figure du “gueux” ?

À travers la figure du “gueux”, Victor Hugo souhaitait dénoncer l’injustice sociale, l’hypocrisie des institutions et la responsabilité de la société dans la déchéance de ses membres les plus faibles. Son message était un appel vibrant à la compassion, à la charité et à la réforme sociale, plaidant pour un monde où nul ne serait contraint à la “gueuserie”.

Q4: Y a-t-il un lien entre les “gueux” de Hugo et le mouvement romantique ?

Oui, il existe un lien profond entre les “gueux” de Hugo et le mouvement romantique. Le romantisme, en exaltant l’individu, les passions et la nature, a permis à Hugo de donner une voix et une âme à ces exclus, de les parer d’une grandeur lyrique et épique. Il intégra ainsi la misère sociale dans une vision esthétique qui cherchait le sublime même dans le tragique.

Q5: Quelles œuvres illustrent le mieux la thématique du “gueux” chez Victor Hugo ?

La thématique du victor hugo gueux est magistralement illustrée dans Les Misérables, où des personnages comme Jean Valjean, Fantine, Cosette et Gavroche incarnent cette figure sous diverses formes. Notre-Dame de Paris, avec Quasimodo, explore également la marginalité et l’exclusion. On peut aussi considérer Le Dernier Jour d’un Condamné comme une puissante réflexion sur l’individu condamné par la société, un thème à rapprocher de l’état du “gueux” face à l’ordre établi. Découvrez les puissantes résonances de son plaidoyer dans hugo le dernier jour d un condamné.

Conclusion

L’héritage de Victor Hugo est immense, et la figure du “gueux” en est sans doute l’une des incarnations les plus vibrantes et intemporelles. Ce n’est pas seulement un personnage littéraire ; c’est un miroir de nos sociétés, un rappel constant de notre devoir d’humanité et de solidarité. Le génie de Victor Hugo a consisté à donner voix aux sans-voix, à insuffler une dignité inaltérable aux plus humbles et à transformer la misère en une épopée universelle. En s’interrogeant sur le victor hugo gueux, nous ne faisons pas qu’étudier un aspect de la littérature française ; nous nous interrogeons sur les fondements mêmes de notre propre humanité. Revisiter l’œuvre de ce visionnaire, c’est accepter de regarder en face les ombres du passé pour mieux éclairer les chemins de notre avenir.