Dans le panthéon littéraire français, peu d’œuvres ont la puissance d’interroger notre humanité avec autant d’acuité que Le Dernier Jour d’un Condamné. Ce roman singulier, fruit de la plume incisive de Victor Hugo, se dresse comme un monument inébranlable dans le débat sur la peine capitale. Bien plus qu’un simple récit, Le Dernier Jour d’un Condamné est une immersion vertigineuse dans l’agonie psychologique d’un homme face à sa propre fin, un plaidoyer ardent et intemporel contre l’inhumanité de la justice. Victor Hugo y déploie toute sa génialité pour faire résonner la voix muette de celui qui est promis à l’échafaud, nous forçant à une confrontation troublante avec nos propres valeurs et la nature même de la sentence suprême. L’œuvre invite le lecteur à une expérience empathique radicale, remettant en question la légitimité d’un châtiment irréversible et la part d’ombre qu’il révèle dans toute société.

Pour les amateurs de la littérature française cherchant à approfondir l’œuvre de l’un de ses plus illustres représentants, comprendre la genèse et la portée de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné est essentiel. L’ouvrage ne se contente pas de raconter ; il interpelle, il bouscule, il engage. C’est un texte qui, malgré les décennies, n’a rien perdu de sa pertinence ni de sa force morale, continuant de nourrir les réflexions sur la justice, la compassion et la dignité humaine. Pour saisir pleinement la grandeur de ce texte et la vision de Victor Hugo, il convient de plonger dans les profondeurs de son contexte, de ses thèmes et de son style inimitable. Pour les lecteurs désireux d’explorer l’univers du géant de la littérature française, une connaissance approfondie de victor hugo fr est un excellent point de départ pour saisir l’ampleur de son génie.

Quelles sont les origines historiques et le contexte philosophique du chef-d’œuvre de Victor Hugo ?

L’écriture de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné est profondément ancrée dans les réalités sociales et les mouvements intellectuels du début du XIXe siècle en France. En 1829, l’idée de l’abolition de la peine de mort, bien que débattue depuis le siècle des Lumières par des figures comme Cesare Beccaria et Voltaire, restait une proposition audacieuse, voire subversive.

Le jeune Victor Hugo, déjà une voix montante du Romantisme, fut profondément marqué par plusieurs événements personnels et observations. L’une des anecdotes les plus célèbres, souvent citée comme le déclencheur de l’œuvre, est sa rencontre fortuite avec un jeune homme exécuté à l’aube, ou l’observation d’une foule se pressant pour assister à une exécution. Ces images insoutenables ont cristallisé chez l’écrivain une indignation morale et une conviction grandissante que la peine de mort était une barbarie indigne d’une civilisation éclairée. Le contexte post-révolutionnaire, avec ses épisodes de terreur et de restaurations successives, avait paradoxalement maintenu des pratiques judiciaires d’une extrême sévérité, où la vie humaine semblait parfois n’avoir que peu de valeur face à la raison d’État ou à la vengeance sociale. L’œuvre se veut donc un cri, une interpellation directe à la conscience collective.

Comment Victor Hugo tisse-t-il les thèmes et symboles majeurs dans son œuvre ?

Dans Le Dernier Jour d’un Condamné, Victor Hugo déploie une toile narrative où chaque fil contribue à l’intensité dramatique et à la force de son plaidoyer. L’œuvre est une exploration implacable de l’esprit humain confronté à l’ultime limite.

Motifs et symboles récurrents dans Le Dernier Jour d’un Condamné :

- Le temps qui fuit : Obsession majeure du condamné, le temps est compté, mesuré, chaque minute est une torture. Hugo utilise ce motif pour accentuer l’urgence de l’œuvre et la rapidité inéluctable de l’issue. Les horloges, les chiffres, les annonces des gardiens scandent ce compte à rebours macabre.

- L’isolement : Le condamné est seul face à son destin. Ses souvenirs de famille, notamment de sa fille Marie, soulignent cette solitude et l’absurdité d’une justice qui punit un homme en coupant des liens vitaux, condamnant par extension des innocents à la souffrance.

- L’absurdité de la peine : Le texte met en lumière la vacuité et la cruauté de la peine capitale. Le condamné, sans nom, devient un archétype, un miroir pour la société qui exécute. Sa souffrance mentale est plus vive que n’importe quelle douleur physique.

- Le cachot et Bicêtre : Ces lieux sont des symboles de l’enfermement, de la déshumanisation. Bicêtre, avec ses forçats et ses scènes de violence, est un prélude à la mort, une sorte de purgatoire terrestre où toute dignité est bafouée. La description des galériens et des conditions de vie y préfigurent les tableaux sociaux que l’on retrouvera dans d’autres œuvres de Victor Hugo.

- La foule et le spectacle de la mort : La curiosité morbide de la foule, avide de sang, est dépeinte comme un spectacle ignoble. Hugo dénonce cette fascination macabre, transformant l’exécution en un divertissement barbare, une régression de la civilisation.

Victor Hugo Le Dernier Jour d'un Condamné : scènes de désespoir d'un homme en cellule

Victor Hugo Le Dernier Jour d'un Condamné : scènes de désespoir d'un homme en cellule

Quelles techniques stylistiques confèrent au texte son impact unique ?

Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné est un tour de force stylistique, où la forme est indissociable du fond. Hugo utilise des procédés littéraires spécifiques pour immerger le lecteur dans l’esprit du condamné et amplifier son message.

Les techniques artistiques et stylistiques employées par Hugo :

- Le monologue intérieur et la focalisation interne : Le roman est écrit à la première personne, sous forme de journal intime. Le lecteur ne connaît du monde extérieur que ce que le condamné perçoit, ressent, ou imagine. Cette focalisation interne permet une identification maximale, faisant du lecteur le complice involontaire de cette agonie.

- Le pathétique : Hugo excelle à susciter la pitié et l’empathie. Il insiste sur les pensées les plus intimes du condamné, ses peurs, ses regrets, son amour pour sa fille. Cette technique vise à humaniser celui qui est souvent perçu comme un monstre par la justice, le ramenant à sa simple condition d’homme.

- L’ironie dramatique : Parfois, Hugo utilise l’ironie pour souligner l’absurdité de la situation. Le contraste entre les rituels de la justice et la détresse de l’homme qu’elle s’apprête à anéantir crée un effet saisissant.

- L’éloquence et les registres variés : Le style de Hugo est riche et diversifié. Il alterne entre des descriptions saisissantes, des réflexions philosophiques profondes, des exclamations de douleur et des passages d’une poésie déchirante. Le vocabulaire est choisi avec une précision chirurgicale pour exprimer les nuances les plus subtiles des sentiments du condamné.

- L’ellipse et le non-dit : Le crime du condamné n’est jamais clairement précisé. Cette absence d’information est délibérée : elle permet à Hugo de se concentrer sur la peine elle-même, plutôt que sur la culpabilité ou l’innocence. Le lecteur est ainsi invité à juger la justice, non l’homme.

L’utilisation maîtrisée de ces techniques confère à Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné une dimension universelle, transcendant le cas particulier du condamné pour devenir une réflexion sur la justice et la compassion.

Quel a été l’impact de Le Dernier Jour d’un Condamné sur son époque et sa postérité ?

La publication de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné en 1829 fut un coup de tonnerre dans le paysage littéraire et politique. Le roman, anonyme au départ, suscita une curiosité intense et un débat passionné. Son anonymat initial contribuait à l’effet de “document réel”, renforçant l’impression d’authenticité du témoignage.

Dès sa parution, l’œuvre a polarisé l’opinion. Les partisans de la peine de mort ont violemment critiqué le texte, le jugeant subversif et laxiste. Mais les humanistes et les jeunes romantiques l’ont accueilli comme un manifeste puissant. Victor Hugo lui-même, révélant son identité par la suite, a poursuivi son engagement abolitionniste toute sa vie, devenant une figure de proue de cette cause. Son Préface de 1832, ajoutée aux éditions ultérieures, explicite clairement ses intentions et renforce le message abolitionniste, transformant l’œuvre en un véritable pamphlet.

L’influence de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné s’est étendue bien au-delà de la France. Le texte fut traduit et contribua au débat international sur la peine capitale. Il est devenu une référence incontournable pour les mouvements abolitionnistes partout dans le monde. Plus tard, d’autres écrivains, philosophes et juristes se sont appuyés sur ses arguments pour étayer leurs propres plaidoyers. La force émotionnelle et l’intelligence de l’argumentation de Hugo ont marqué durablement les esprits, participant à une prise de conscience progressive sur l’inhumanité d’un tel châtiment. Son œuvre est un jalon essentiel dans l’histoire de la pensée juridique et humanitaire.

Comment cette œuvre se compare-t-elle à d’autres figures ou mouvements majeurs de la littérature française et étrangère ?

Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné s’inscrit dans une tradition littéraire de l’engagement social et philosophique, tout en se distinguant par son approche unique.

Comparaisons et résonances :

- Avec les Lumières : Le roman de Hugo est une continuation de l’esprit des Lumières, notamment l’œuvre de Cesare Beccaria, Des délits et des peines (1764), qui contestait déjà la torture et la peine de mort sur des bases rationnelles et humanistes. Hugo y ajoute une dimension émotionnelle et romanesque puissante, transformant l’argumentation philosophique en une expérience vécue.

- Avec Dostoïevski : L’exploration de la psychologie du condamné à mort peut être rapprochée de l’œuvre de Fiodor Dostoïevski, notamment L’Idiot où le prince Mychkine raconte son expérience de l’attente de l’exécution, et Crime et Châtiment, qui interroge la culpabilité et la rédemption. La souffrance intérieure, l’absurdité de la condition humaine face à la mort, sont des thèmes communs.

- Avec Albert Camus : Un siècle plus tard, Albert Camus, dans Réflexions sur la guillotine (1957) et L’Étranger (1942), reprendra des arguments similaires contre la peine capitale, avec une dimension existentialiste propre à son époque. Camus, comme Hugo, dénonce la barbarie et la fausse justice.

- Dans l’œuvre de Victor Hugo lui-même : Le Dernier Jour d’un Condamné est une œuvre précurseuse des grandes fresques sociales de Hugo. On y retrouve l’écho de sa compassion pour les malheureux et les exclus, qui trouvera son apogée dans des romans comme Les Misérables. Le personnage de Jean Valjean, par exemple, même s’il ne subit pas la peine de mort, est le produit d’une justice implacable et déshumanisante, et son histoire illustre la capacité de l’individu à la rédemption malgré un système oppressif, faisant écho à la question de la dignité humaine au cœur de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné. Le sort des figures comme jean valjean les misérables révèle la même profonde inquiétude de Hugo pour les victimes d’une société cruelle.

Comme l’affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XIXe siècle : « Le Dernier Jour d’un Condamné est bien plus qu’un simple roman ; c’est un laboratoire littéraire où Victor Hugo expérimente les ressorts de l’empathie et de la persuasion, jetant les bases de son colossal engagement humaniste. Il est le socle sur lequel reposeront ses grandes prises de position sociales et politiques. »

Quelle est la pertinence de Le Dernier Jour d’un Condamné pour la culture contemporaine ?

Malgré les près de deux siècles qui nous séparent de sa publication, Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné conserve une actualité et une force bouleversantes. Son message résonne toujours avec une clarté désarmante dans les débats contemporains sur la justice.

L’impact de l’œuvre sur la culture et la pensée contemporaines :

- Le débat sur la peine de mort : Même dans les pays qui ont aboli la peine de mort, l’œuvre de Hugo reste une référence pour comprendre les arguments historiques et éthiques contre ce châtiment. Dans les nations où elle est encore appliquée, le roman continue d’être un cri de conscience, un outil puissant de sensibilisation.

- La dignité humaine et les droits des prisonniers : L’œuvre de Hugo souligne l’importance de la dignité inhérente à chaque être humain, même le plus abject aux yeux de la société. Elle nous pousse à interroger les conditions de détention, les droits des accusés et la responsabilité morale de l’État. C’est un rappel constant que la justice ne doit pas se transformer en vengeance.

- La littérature comme moteur de changement social : Le Dernier Jour d’un Condamné est un exemple emblématique de la manière dont la littérature peut servir de vecteur puissant pour l’engagement politique et le changement social. Il prouve que la fiction peut éclairer des réalités complexes et émouvoir au point de provoquer une réflexion profonde et une action.

- Adaptations et réinterprétations : Le roman a été adapté de nombreuses fois au théâtre, au cinéma et à la télévision, prouvant sa capacité à toucher de nouvelles générations et à stimuler de nouvelles interprétations. Chaque adaptation renouvelle le débat, démontrant la vitalité et l’universalité du texte.

Dans un monde où les questions de justice, de châtiment et de réhabilitation sont toujours au cœur des préoccupations, Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné demeure un texte fondamental. Il nous invite à ne jamais cesser de nous interroger sur la nature de la compassion et les limites de la légitimité étatique. Le souffle puissant de ce roman continue de porter un message d’humanité indispensable.

Qu’est-ce que Le Dernier Jour d’un Condamné nous apprend sur la justice du XIXe siècle ?

Le Dernier Jour d’un Condamné nous offre un aperçu glaçant de la justice pénale au XIXe siècle en France, caractérisée par une sévérité implacable, l’absence de réelle considération pour les droits du condamné, et des exécutions publiques qui s’apparentaient à des spectacles macabres. Le roman illustre la mécanique froide et déshumanisante du système judiciaire de l’époque, où l’humain est réduit à un numéro.

Pourquoi le condamné n’a-t-il pas de nom dans l’œuvre de Victor Hugo ?

Le choix de Victor Hugo de ne pas donner de nom au condamné dans Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné est une stratégie littéraire délibérée et puissante. En le privant d’identité, Hugo le transforme en un archétype, un représentant universel de tous les hommes condamnés à mort. Cela permet au lecteur de s’identifier plus facilement à sa souffrance et de concentrer son attention sur la nature de la peine plutôt que sur l’individu ou son crime supposé. C’est une manière de souligner que la peine de mort est une atteinte à l’humanité elle-même, quelle que soit la personne concernée.

Comment l’œuvre a-t-elle influencé le débat abolitionniste en France ?

Le Dernier Jour d’un Condamné a joué un rôle crucial en humanisant le condamné et en plaçant la question de la peine de mort au cœur de l’opinion publique. Son impact émotionnel a sensibilisé de nombreux citoyens et politiques, contribuant à alimenter le débat et à renforcer le camp des abolitionnistes. Il a servi d’argument moral et passionné aux côtés des considérations juridiques et philosophiques. Victor Hugo, après avoir révélé son identité d’auteur, est devenu l’un des plus fervents avocats de l’abolition, s’appuyant sur cette œuvre. Son combat pour l’abolition restera une constante de sa vie, comme en témoignent également ses écrits sur la condition sociale des plus démunis, un thème que l’on retrouve dans victor hugo les pauvres gens.

Quels sont les principaux arguments avancés par Victor Hugo contre la peine de mort ?

Victor Hugo avance plusieurs arguments fondamentaux contre la peine de mort : son caractère irréversible en cas d’erreur judiciaire, son absence d’efficacité comme moyen de dissuasion, sa nature barbare et dégradante qui abaisse la société au niveau du criminel, et son inhumanité qui nie toute possibilité de rédemption. Il souligne également la souffrance psychologique du condamné, qui constitue une torture bien plus cruelle que la mort elle-même.

Peut-on considérer Le Dernier Jour d’un Condamné comme un précurseur du roman moderne ?

Oui, par bien des aspects, Le Dernier Jour d’un Condamné peut être vu comme un précurseur du roman moderne. Sa focalisation sur la psychologie interne du personnage, son exploration des états de conscience, et sa structure non linéaire (un journal fragmenté) annoncent des techniques narratives qui seront développées plus tard au XXe siècle. C’est une œuvre qui met en avant la subjectivité et l’expérience intérieure, rompant avec les conventions narratives plus classiques de son époque. L’approche audacieuse de Hugo, cherchant à pénétrer l’esprit humain dans ses recoins les plus sombres, témoigne d’une modernité frappante. Il est aussi remarquable de voir comment cette thématique du destin et de la fatalité, parfois teintée de références bibliques ou mythologiques, traverse l’œuvre de Hugo, même si son Don Juan, par exemple, explore des facettes différentes de la moralité humaine, les préoccupations profondes de l’auteur concernant la condition humaine et la justice restent un fil conducteur, faisant de don juan victor hugo une autre illustration de son exploration des âmes complexes.

Où Victor Hugo a-t-il écrit Le Dernier Jour d’un Condamné et dans quelles conditions ?

Victor Hugo a écrit Le Dernier Jour d’un Condamné principalement à Paris, en 1829. L’écriture fut rapide et intense, dictée par une urgence morale. Il aurait conçu l’idée après avoir été témoin ou avoir eu écho d’une exécution publique, ce qui a déclenché en lui une profonde indignation et une volonté de dénoncer cette pratique. Le roman a été publié la même année, sans le nom de l’auteur dans un premier temps.

Conclusion : L’Écho Perpétuel de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné

Au terme de cette exploration de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné, il apparaît clairement que ce roman est bien plus qu’une simple œuvre littéraire ; c’est un acte de foi en l’humanité, un manifeste puissant et intemporel qui continue de résonner avec une pertinence aiguë dans notre monde contemporain. À travers le monologue intérieur d’un homme face à l’inéluctable, Victor Hugo a non seulement déconstruit l’absurdité et la cruauté de la peine capitale, mais il a également offert une méditation profonde sur la dignité humaine, la compassion et les limites de la justice des hommes.

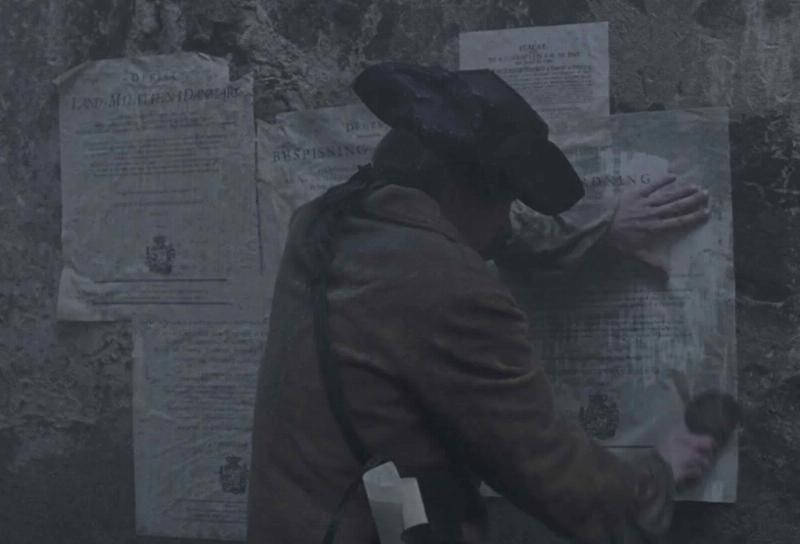

Place de Grève exécution publique XIXe siècle Paris

Place de Grève exécution publique XIXe siècle Paris

L’influence de ce roman se mesure non seulement à son impact direct sur le mouvement abolitionniste, mais aussi à sa capacité à stimuler la réflexion sur des questions fondamentales qui demeurent d’une brûlante actualité. La puissance de sa narration, la richesse de son style et la force de son message en font un pilier indéfectible de la littérature française et un texte incontournable pour quiconque s’intéresse à la condition humaine et aux enjeux éthiques de la justice. Relire Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné, c’est s’offrir l’opportunité d’une confrontation salutaire avec nos propres valeurs, un rappel éloquent que la grandeur d’une civilisation se mesure aussi à sa capacité à refuser la barbarie, même face au crime le plus abject. Ce chef-d’œuvre de Victor Hugo restera à jamais une lumière éclairant les chemins de la compassion et de la rédemption. Pour une immersion plus générale dans l’œuvre qui aborde également des aspects de la justice et de l’humanité, le dernier jour d un est une lecture complémentaire éclairante.