Dans le panthéon littéraire français, rares sont les œuvres et les figures qui interrogent l’âme humaine avec autant de force et de perspicacité que Victor Hugo. Au cœur de son chef-d’œuvre, Les Misérables, résonne une question poignante, presque un cri de l’humanité face à sa propre misère : « mangeront-ils ? ». Cette phrase, d’une simplicité désarmante, cristallise à elle seule l’essence de l’engagement social et philosophique de l’écrivain, posant un dilemme éthique qui traverse les âges et continue de nous interpeller avec une acuité inouïe. Elle n’est pas qu’une simple interrogation sur la faim physique, mais une méditation profonde sur la dignité, la justice et la responsabilité collective, un véritable miroir tendu à notre civilisation pour y refléter ses inégalités et ses silences.

L’énigme de “Mangeront-ils ?” : Au cœur de la misère hugolienne

Le XIXe siècle français, toile de fond des Misérables, est une époque de profondes mutations. Entre les soubresauts révolutionnaires, l’avènement de l’industrialisation et l’émergence de nouvelles classes sociales, la France est un creuset d’espoirs et de désillusions. C’est dans ce contexte effervescent que Victor Hugo, témoin attentif et acteur engagé de son temps, tisse la fresque épique des Misérables. Son œuvre est une exploration monumentale des bas-fonds de la société, des mécanismes de l’exclusion et de la quête de rédemption. La question « mangeront-ils ? » surgit précisément dans le Livre I, Chapitre XIII, « Le Petit Gervais », lorsque l’évêque Myriel, incarnation de la bonté et de la compassion, médite sur le sort des pauvres et des exclus. Ce n’est pas un cri de révolte de la part d’un personnage affamé, mais une profonde introspection morale de la part d’un homme de foi confronté à l’abîme de la misère.

« Mais, disait-il parfois, quand je pense à ces hommes qui ont faim, quand je pense à ces femmes qui ont froid, quand je pense à ces enfants qui n’ont pas de lit, je me dis : “Est-ce que j’ai le droit de ne pas penser à eux ?” Et il ajoutait : “Mangeront-ils ?” »

Ces mots, prononcés intérieurement par l’évêque, révèlent une conscience aiguisée des injustices. La question n’est pas jetée au hasard ; elle est l’aboutissement d’une réflexion sur le devoir d’humanité et la culpabilité implicite de ceux qui possèdent face à ceux qui manquent de tout. Elle incarne la préoccupation constante de Hugo pour le sort des déshérités, la faim étant la manifestation la plus primaire et la plus dégradante de la misère. L’écrivain dépeint une société où l’opulence côtoie une pauvreté abjecte, où la survie quotidienne est un combat acharné pour des millions d’individus.

Victor Hugo, mangeront-ils : Une interpellation sociale et philosophique

Que signifie cette question au-delà de sa littéralité ? Elle est une interrogation fondamentale sur la survie et la dignité humaine face à l’indifférence sociale, posant la question de la responsabilité collective envers les plus démunis. C’est une question qui dépasse le simple besoin physiologique pour toucher à l’essence même de l’humanité et de la civilisation. Elle est une interpellation directe à la conscience du lecteur, l’obligeant à se confronter à la condition des plus vulnérables. Pour Hugo, la faim n’est pas seulement un problème gastrique ; elle est la racine de l’avilissement, de la criminalité, et le symbole d’une société défaillante qui échoue à protéger ses membres les plus faibles. La question du pain est ainsi intrinsèquement liée à celle de la justice sociale, de la charité et de la rédemption. C’est en cela que « mangeront-ils » devient un leitmotiv philosophique, un rappel permanent que le progrès d’une société doit se mesurer à la manière dont elle traite les plus petits et les plus oubliés.

Pour approfondir l’analyse de cette question existentielle et de son résonance à travers l’œuvre, comprendre le contexte de mangeront ils victor hugo est essentiel.

Le cri du peuple : Misère et humanisme chez Hugo

L’œuvre de Victor Hugo est imprégnée d’un humanisme profond, d’une foi inébranlable en la capacité de l’homme à se relever, même des pires abîmes de la misère. La figure de Jean Valjean, voleur de pain devenu philanthrope, est l’incarnation même de cette rédemption possible. Sa quête de dignité, ses luttes contre les préjugés et les persécutions de Javert, sont autant d’illustrations de la façon dont la misère peut forger les destins, mais aussi comment la compassion et le sacrifice peuvent transformer les vies. Fantine, réduite à la prostitution pour survivre et faire vivre sa fille Cosette, est une autre figure emblématique de cette misère qui dégrade et broie. Hugo ne se contente pas de dépeindre ces vies brisées ; il en dissèque les causes et les conséquences, pointant du doigt les structures sociales, les lois injustes et l’indifférence collective.

Victor Hugo et les Misérables, une fresque de la pauvreté et de la justice sociale

Victor Hugo et les Misérables, une fresque de la pauvreté et de la justice sociale

Son écriture est un acte d’engagement, une tribune pour les sans-voix. Il ne craint pas de montrer la laideur de la pauvreté, la brutalité des geôles, la faim qui tord les entrailles, afin de secouer la torpeur de ses contemporains. Par son style grandiloquent, ses descriptions détaillées et ses digressions philosophiques, Hugo élève le drame individuel au rang de tragédie universelle. Il fait de chaque destin brisé le symbole d’une humanité en souffrance, appelant à une prise de conscience collective et à une réforme morale de la société. Son humanisme est un appel à la fraternité, à la solidarité, à la reconnaissance de la dignité inaliénable de chaque être humain, quelle que soit sa condition.

Comment Hugo utilise-t-il la rhétorique pour dénoncer l’injustice ?

Hugo emploie une rhétorique puissante, riche en antithèses et en interrogations rhétoriques comme “mangeront-ils”, pour amplifier la portée de son message, interpeller la conscience du lecteur et dénoncer frontalement les injustices sociales de son époque. Il utilise un langage épique et des images frappantes pour exalter la grandeur des âmes et la noirceur des tares sociales. Ses phrases sont souvent longues, sinueuses, chargées de sens, conçues pour emporter le lecteur dans le flot de sa pensée. La ponctuation est un outil essentiel pour moduler le rythme et souligner les points cruciaux. Les métaphores et les allégories sont utilisées pour donner corps à des concepts abstraits comme la misère, la justice ou la rédemption, les rendant palpables et immédiats. Enfin, ses interpellations directes, ses apostrophes au lecteur ou à la société, brisent la quatrième paroi et transforment la lecture en un dialogue intime et engagé.

L’ombre du Panthéon : L’héritage de Victor Hugo et la question sociale

Victor Hugo n’était pas seulement un écrivain ; il était une conscience, un prophète de son temps. Exilé pour ses prises de position contre Napoléon III, il a utilisé sa plume comme une arme, dénonçant l’autoritarisme, plaidant pour la démocratie et la justice sociale. L’œuvre des Misérables, publiée en 1862, est un monument de la littérature engagée, un plaidoyer pour les faibles qui a profondément marqué son époque et continue de le faire. Son influence sur la littérature européenne est immense, ouvrant la voie à des auteurs comme Émile Zola et son naturalisme social (on pense à Germinal et sa dénonciation des conditions ouvrières) ou Charles Dickens en Angleterre. Hugo a donné ses lettres de noblesse au roman social, montrant que la littérature pouvait être à la fois œuvre d’art et instrument de transformation sociale.

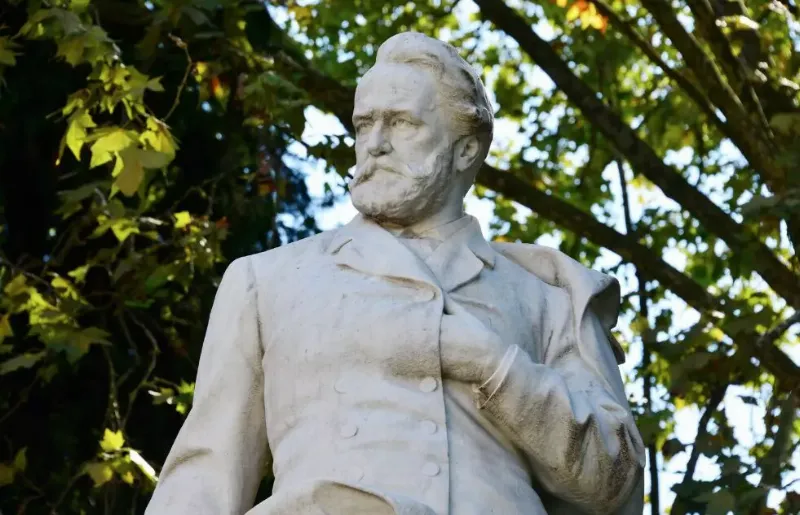

La réception de son œuvre fut immense, soulevant à la fois l’enthousiasme et la critique. Certains lui reprochaient ses digressions, son lyrisme excessif, ou le manichéisme de ses personnages. Pourtant, le public populaire l’a plébiscité, se reconnaissant dans ces figures de la misère et de la lutte. Aujourd’hui, Victor Hugo est au Panthéon, au sens propre comme au figuré, honoré comme l’un des plus grands écrivains français, dont la vision humaniste résonne avec une force intacte.

En quoi “mangeront-ils” résonne-t-il encore aujourd’hui ?

Cette interrogation conserve une pertinence saisissante à l’ère contemporaine, où les défis de la pauvreté, de l’exclusion et de l’accès aux ressources fondamentales demeurent des enjeux cruciaux à l’échelle mondiale, forçant une réflexion continue sur l’éthique sociale. Les statistiques sur la faim dans le monde, l’augmentation des inégalités, l’existence de SDF dans nos villes modernes, rappellent que la question « mangeront-ils ? » n’a malheureusement rien perdu de son actualité. Elle nous pousse à interroger nos propres systèmes économiques et sociaux, nos modes de consommation, et notre capacité à faire preuve de solidarité. C’est une question universelle qui interpelle chaque génération et chaque société sur sa capacité à garantir la dignité de chacun.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste de la littérature du XIXe siècle à la Sorbonne, observe que « la question de Hugo transcende son époque, elle est une constante humaniste qui nous force à confronter nos propres responsabilités collectives face aux fragilités persistantes de nos sociétés. »

Au-delà du roman : La portée universelle d’une interrogation

La question de la misère et de la faim n’est pas l’apanage de Victor Hugo, mais peu l’ont formulée avec une telle intensité et une telle capacité à la rendre universelle. D’autres géants de la littérature, comme Balzac avec sa Comédie humaine décrivant les arcanes sociales de son temps, ou Dickens avec ses romans dénonçant la pauvreté industrielle anglaise, ont exploré des thèmes similaires. Cependant, Hugo, par son lyrisme et sa vision prophétique, élève le drame social au rang d’épopée morale. Il ne se contente pas de dépeindre ; il exhorte, il plaide, il prophétise. Il a su créer des archétypes qui parlent à l’humanité entière, des figures qui incarnent les luttes éternelles entre le bien et le mal, la justice et l’injustice, la lumière et l’ombre.

Victor Hugo, figure de l'engagement social et de la littérature humaniste

Victor Hugo, figure de l'engagement social et de la littérature humaniste

Hugo a réussi à ériger une œuvre qui demeure un phare pour la conscience morale, un rappel constant de l’impératif de la compassion et de la justice. Sa stature de figure tutélaire de la littérature française lui confère une autorité intemporelle pour aborder ces questions fondamentales. Sa voix résonne comme un appel à ne jamais détourner le regard de la souffrance humaine, à toujours se poser cette question essentielle, « mangeront-ils ? », comme le baromètre de notre propre humanité.

Cette démarche est d’autant plus pertinente lorsque l’on se penche sur la signification profonde de mangeront ils victor hugo dans le cadre de ses convictions sociales.

Quels sont les principaux symboles de la misère dans Les Misérables ?

Parmi les symboles les plus puissants de la misère dans Les Misérables, on trouve la faim incarnée par Jean Valjean volant le pain, les bas-fonds de Paris reflétant la déchéance sociale, et les enfants abandonnés comme Cosette, emblèmes de l’innocence sacrifiée. On peut également citer les galères de Toulon, lieu d’enfermement et de déshumanisation, les rues froides et inhospitalières de la capitale, et les personnages marginaux ou criminels, conséquences directes d’un système social impitoyable. Chaque élément du roman contribue à bâtir cette fresque de la misère, rendue d’autant plus poignante qu’elle est confrontée à la lumière de la charité et de la rédemption.

La postérité d’une œuvre : De la page à la scène, “mangeront-ils” à travers les âges

La force universelle des Misérables et de ses questions fondamentales a assuré sa pérennité au-delà des pages du roman. L’œuvre a été adaptée d’innombrables fois, du théâtre au cinéma, en passant par la télévision et la comédie musicale. La version la plus célèbre, la comédie musicale de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil, a conquis le monde entier, traduisant en musique et en chansons la douleur, l’espoir et la rage des personnages. À chaque nouvelle adaptation, la question « mangeront-ils ? » est réinterprétée et réactualisée, prouvant sa capacité à transcender les contextes et à toucher de nouveaux publics.

Ces transpositions artistiques ne se contentent pas de raconter une histoire ; elles perpétuent le message social et humaniste de Hugo. Elles rappellent que les défis de la pauvreté et de l’injustice sont constants et que l’appel à la compassion et à la solidarité doit l’être tout autant. Chaque spectateur, chaque lecteur, est invité à méditer sur le sens de cette question et sur sa propre responsabilité face aux misères de son temps.

Pour la Dr. Hélène Moreau, critique littéraire et spécialiste des adaptations, « chaque nouvelle mise en scène des Misérables est une occasion de réévaluer ce que signifie “mangeront-ils” pour notre propre époque, prouvant l’universalité déchirante de Hugo. » Une exploration plus approfondie du phénomène mangeront ils victor hugo dans ces adaptations révèle la puissance intemporelle de l’œuvre.

Questions Fréquemment Posées

Q1: Qui a posé la question “mangeront-ils” dans Les Misérables ?

R: La question “mangeront-ils ?” est posée intérieurement par l’évêque Myriel, un personnage d’une profonde bonté et compassion, qui médite sur le sort des pauvres et des nécessiteux, soulignant sa préoccupation pour leur survie et leur dignité.

Q2: Dans quel contexte apparaît la phrase “victor hugo mangeront ils” ?

R: Cette phrase apparaît dans le Livre I, Chapitre XIII des Misérables, “Le Petit Gervais”, lorsque l’évêque Myriel, après avoir donné l’hospitalité et son argenterie à Jean Valjean, réfléchit à l’extrême pauvreté et à la responsabilité sociale.

Q3: Quelle est la signification profonde de “mangeront-ils” selon Victor Hugo ?

R: Pour Victor Hugo, “mangeront-ils” transcende la simple question de la faim physique pour incarner une interrogation morale et philosophique sur la justice sociale, la dignité humaine, et la responsabilité de la société envers les plus démunis et les exclus.

Q4: La question “mangeront-ils” a-t-elle une résonance politique ?

R: Oui, absolument. La question “mangeront-ils” est éminemment politique, car elle met en lumière les inégalités structurelles de la société et interpelle les pouvoirs publics sur leur devoir d’assurer des conditions de vie dignes pour tous les citoyens.

Q5: Comment Victor Hugo a-t-il défendu la cause des pauvres ?

R: Victor Hugo a défendu la cause des pauvres à travers son œuvre littéraire, notamment Les Misérables, qui est un plaidoyer ardent pour la justice sociale, mais aussi par son engagement politique direct, ses discours et ses prises de position courageuses contre l’oppression et l’injustice.

Q6: Existe-t-il des adaptations célèbres de l’œuvre où cette question est centrale ?

R: Oui, l’opéra-rock Les Misérables, adapté du roman, est l’une des adaptations les plus célèbres où la question de la faim et de la misère demeure une thématique centrale, capturant l’essence du message de Hugo à travers la musique et le drame.

Q7: En quoi la notion de justice sociale est-elle liée à “mangeront-ils” ?

R: La notion de justice sociale est intrinsèquement liée à “mangeront-ils” car la question pose directement la légitimité des inégalités et l’obligation morale d’une société à garantir un minimum vital et une équité des chances pour tous ses membres, critiquant l’indifférence face à la détresse.

Conclusion

L’interrogation « mangeront-ils ? » de Victor Hugo demeure, plus d’un siècle et demi après sa publication, un phare éclairant les recoins sombres de notre conscience collective. Elle est le symbole de l’humanisme intransigeant d’un auteur qui a su, par la puissance de son verbe, donner une voix aux sans-voix et faire de la littérature un instrument de justice et de rédemption. Au-delà de la fresque épique des Misérables, cette question est un héritage précieux, un appel vibrant à ne jamais cesser de regarder la misère en face, à ne jamais oublier que la dignité de chaque être humain est le socle de toute civilisation véritable. Elle nous invite à une réflexion perpétuelle sur notre propre rôle dans la construction d’un monde plus juste, où personne ne devrait avoir à se poser la question existentielle : « mangeront-ils ? » C’est en cela que Victor Hugo, éternellement, continue de nous enseigner et de nous émouvoir, nous poussant à une exploration sans fin de notre humanité.