L’âme de la France, riche de son histoire et de ses trésors littéraires, se révèle souvent dans la magnificence de ses monuments et la profondeur de ses récits. Au cœur de cette splendeur, l’œuvre intemporelle de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, occupe une place prépondérante. Explorer un extrait de ce chef-d’œuvre, c’est s’immerger dans le romantisme français du XIXe siècle, une époque où la littérature s’élevait pour défendre le patrimoine et sonder les abîmes de l’âme humaine. Cet article se propose de décrypter la puissance narrative et stylistique qui émane des pages de ce roman capital, invitant à une admiration renouvelée pour l’un des plus grands géants de notre littérature.

Genèse et Contexte Philosophique d’un Chef-d’œuvre

Quelle est l’origine du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ?

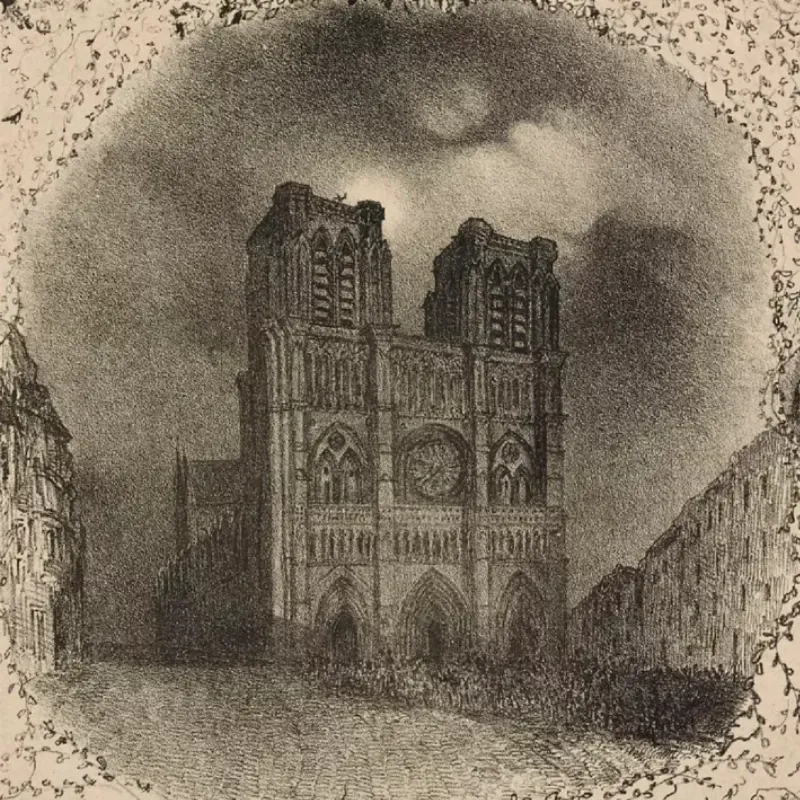

Le roman Notre-Dame de Paris a été écrit par Victor Hugo et publié en 1831, en pleine effervescence du mouvement romantique français. Inspiré par l’état de dégradation de la cathédrale éponyme et le désir de sensibiliser l’opinion publique à la préservation du patrimoine architectural médiéval, Hugo a créé une œuvre qui est à la fois un plaidoyer et une fresque historique vivante.

L’émergence du romantisme en France, au début du XIXe siècle, marque une rupture fondamentale avec les canons classiques. Il s’agit d’un mouvement qui exalte la sensibilité, l’imagination, la liberté individuelle et le culte de la nature et du passé. Victor Hugo, figure de proue de ce mouvement, en est le théoricien avec sa célèbre Préface de Cromwell (1827), où il appelle à une littérature qui embrasse le sublime et le grotesque, le beau et le laid, à l’image de la vie elle-même. Notre-Dame de Paris est l’incarnation parfaite de ces principes, un roman où l’architecture gothique n’est pas seulement un décor, mais un personnage à part entière, reflétant les passions et les tragédies humaines.

Le roman s’inscrit également dans un contexte de renouveau de l’intérêt pour le Moyen Âge. Après la Révolution française et les destructions qui en ont découlé, beaucoup de monuments médiévaux étaient en ruine ou menacés de disparition. Hugo a vu dans la cathédrale Notre-Dame, non seulement un édifice religieux, mais un livre de pierre, un témoignage vivant de l’histoire et de l’art du peuple. Le roman est ainsi un cri d’alarme contre l’oubli et la destruction, un vibrant hommage à la grandeur passée et à la nécessité de sa conservation.

Comment le Victor Hugo de Notre-Dame de Paris déploie-t-il sa vision philosophique ?

Victor Hugo utilise Notre-Dame de Paris comme un véritable laboratoire d’idées pour explorer des thèmes philosophiques profonds et universels. L’un des piliers de sa pensée est la dialectique du beau et du laid, du sublime et du grotesque, intrinsèquement liée à l’esthétique romantique. Quasimodo, le sonneur difforme mais au cœur pur, incarne ce paradoxe. Sa laideur physique cache une bonté d’âme et une dévotion absolue, contrastant avec la beauté superficielle ou la moralité corrompue d’autres personnages.

Hugo explore également le concept du destin et de la fatalité. Les personnages sont souvent pris dans un engrenage inéluctable, où leurs passions, leurs faiblesses et les circonstances historiques les poussent vers leur perte. Frollo, le prêtre torturé par le désir et la jalousie, en est une illustration poignante. Son intelligence et sa quête de savoir se transforment en une obsession destructrice, scellant le sort d’Esmeralda et le sien propre. Le roman, à travers cette exploration des passions humaines, met en lumière les forces obscures qui gouvernent parfois nos existences.

La liberté et la justice sociale sont d’autres préoccupations hugoliennes majeures. Le peuple de Paris, la Cour des Miracles, avec ses marginaux et ses exclus, est dépeint avec une compassion et une force qui anticipent les grands romans sociaux de l’auteur. Le roman dénonce l’injustice d’une société qui rejette ceux qui sont différents, qui condamne sans comprendre, et qui s’aveugle face à la véritable beauté et à la pureté des cœurs.

L'esprit romantique et la vision philosophique de Victor Hugo dépeints à travers un extrait de Notre-Dame de Paris

L'esprit romantique et la vision philosophique de Victor Hugo dépeints à travers un extrait de Notre-Dame de Paris

Analyse Thématique et Symbolique

Quels sont les motifs et symboles récurrents dans Notre-Dame de Paris ?

Le roman regorge de motifs et de symboles qui enrichissent sa signification et sa portée universelle. La cathédrale Notre-Dame elle-même est le symbole le plus puissant. Elle n’est pas seulement un décor, mais un personnage principal, une âme vivante qui observe, protège et incarne l’histoire de Paris et de la France. Elle est le réceptacle des passions, des drames et des destins qui se jouent entre ses murs. Son architecture est un langage, ses gargouilles des témoins silencieux, ses cloches la voix du temps.

Le destin est un autre motif central, souvent symbolisé par la fatalité des événements et la roue de la fortune qui broie les existences. Les personnages sont comme des marionnettes dans les mains d’un sort implacable. Les passions, en particulier l’amour et la jalousie, sont des forces déchaînées qui mènent irrémédiablement à la tragédie.

Les contrastes sont omniprésents :

- Beauté d’Esmeralda contre la laideur de Quasimodo.

- Pureté d’Esmeralda contre la perversion de Frollo.

- Lumière et ombre.

- Le profane et le sacré.

- Le peuple et l’élite.

Ces contrastes renforcent les dilemmes moraux et philosophiques du roman.

Le livre est également un symbole clé. Dans un chapitre célèbre, Hugo oppose l’imprimerie (“Ceci tuera cela”) à l’architecture, suggérant que le livre, avec sa capacité à diffuser les idées, supplantera la pierre comme principal mode d’expression et de transmission du savoir. Cette réflexion est d’une étonnante modernité.

Quels sont les personnages principaux et leur rôle symbolique ?

- Quasimodo : Le sonneur de Notre-Dame, d’une laideur repoussante mais d’une âme pure et dévouée. Il symbolise la rédemption par l’amour, la beauté intérieure, et le rejet par la société en raison des apparences. Il est la figure du paria, de l’exclu, dont le cœur bat pourtant avec une force inouïe.

- Esmeralda : La jeune bohémienne, d’une beauté éblouissante et d’une pureté naïve. Elle incarne l’innocence, la liberté, la grâce, et la vulnérabilité face aux passions masculines et à l’injustice sociale. Sa danse et sa chèvre Djali sont des symboles de sa légèreté et de sa connexion avec la nature.

- Claude Frollo : L’archidiacre érudit, torturé par le désir et la jalousie. Il représente la dualité de l’homme, partagé entre la raison et la passion, le sacré et le profane. Sa chute tragique symbolise les dangers de l’obsession et de l’abus de pouvoir intellectuel et religieux.

- Phœbus de Châteaupers : Le capitaine des archers, beau, frivole et lâche. Il incarne la superficialité, l’honneur bafoué, et la fragilité des apparences.

- Pierre Gringoire : Le poète et philosophe, figure de l’intellectuel rêveur et inefficace. Il apporte une touche d’humour et de recul philosophique, observant les événements avec un détachement parfois comique.

Chaque personnage est un archétype, porteur de significations profondes qui résonnent bien au-delà de leur rôle dans l’intrigue. Pour une perspective plus approfondie sur les liens entre les monuments et la vie urbaine, on pourrait se demander si [peut on se marier a notre dame de paris](https://fr.viettopreview.vn/peut-on-se-marier-a notre-dame-de-paris/) aujourd’hui, reflétant ainsi l’importance continue de ces édifices dans les rituels de vie.

Techniques Artistiques et Style de Victor Hugo

Comment le style littéraire de Victor Hugo sublime-t-il l’extrait de Notre-Dame de Paris ?

Le style de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris est une symphonie verbale, d’une richesse et d’une puissance inégalées. L’auteur manie la langue avec une virtuosité qui marque son époque et influence les générations futures.

- L’hyperbole et l’amplification : Hugo excelle dans l’art d’exagérer pour mieux impressionner. Ses descriptions sont souvent grandioses, ses émotions démesurées, ce qui confère au récit une dimension épique. La cathédrale elle-même est décrite avec une profusion de détails qui la transforment en un être colossal et presque mythique.

- Les antithèses et oxymores : Fidèle à l’esthétique romantique du sublime et du grotesque, Hugo juxtapose constamment les contraires. “Beauté monstrueuse”, “grâce difforme” – ces figures de style créent une tension dramatique et mettent en lumière la complexité de l’existence.

- Les métaphores et comparaisons : L’auteur use d’un langage imagé et poétique. La cathédrale est comparée à un “énorme animal”, ses gargouilles à des “visages grimaçants”, et Paris à un “océan de toits”. Ces images frappantes donnent vie aux lieux et aux objets.

- La musicalité de la phrase : Hugo soigne la sonorité de ses phrases, alternant périodes longues et complexes avec des exclamations courtes et percutantes. Le rythme de sa prose épouse les mouvements de l’action ou des émotions, entraînant le lecteur dans un flot continu.

- La description vivante : Les descriptions hugoliennes ne sont pas statiques ; elles sont animées, dynamiques, faisant appel à tous les sens. Les bruits de la ville, les odeurs, les lumières, les textures – tout concourt à immerger le lecteur dans le Paris médiéval.

Comme l’a si bien noté le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XIXe siècle : « Hugo ne décrit pas, il peint avec des mots, il sculpte avec des phrases, il érige un univers dont chaque détail résonne d’une signification profonde. Ses extraits sont des fenêtres ouvertes sur l’âme de son siècle. »

Comment les techniques narratives de Hugo façonnent-elles l’expérience du lecteur ?

Les techniques narratives de Victor Hugo sont au service d’une immersion totale et d’une puissante stimulation émotionnelle et intellectuelle du lecteur.

- Le narrateur omniscient et engagé : Le narrateur hugolien n’est pas neutre. Il intervient, commente, interpelle le lecteur, partage ses indignations ou ses admirations. Cette omniprésence crée un lien fort avec le lecteur et guide son interprétation.

- L’alternance des rythmes : Hugo alterne les scènes d’action trépidantes, les dialogues vifs, les descriptions détaillées et les longues digressions historiques ou philosophiques. Cette variété maintient l’intérêt et permet d’explorer en profondeur les différents aspects du récit.

- La focalisation sur les marginaux : En mettant en lumière les personnages exclus et rejetés par la société (Quasimodo, Esmeralda, les truands de la Cour des Miracles), Hugo crée une empathie puissante et invite le lecteur à remettre en question les préjugés et les normes sociales.

- Le sens du dramatique : Chaque scène est construite avec un sens aigu du drame. Les moments clés sont mis en scène avec une intensité qui captive et bouleverse. La scène de l’exécution d’Esmeralda, par exemple, est un sommet de tension et d’émotion.

« La plume de Hugo est un scalpel qui explore les profondeurs de l’humanité et une baguette magique qui recrée un monde perdu », affirme la Dr. Hélène Moreau, critique littéraire reconnue. C’est cette combinaison de virtuosité stylistique et de maîtrise narrative qui rend la lecture d’un extrait de Notre-Dame de Paris si inoubliable.

Influence et Réception Critique

Comment Notre-Dame de Paris a-t-il été reçu par la critique et le public à sa parution ?

À sa parution en 1831, Notre-Dame de Paris a connu un succès retentissant auprès du public. Le roman a fasciné par son intrigue passionnante, ses personnages hauts en couleur et sa description vivante d’un Paris médiéval oublié. Les lecteurs ont été emportés par la puissance dramatique et la richesse des émotions qu’il dégageait.

Cependant, la réception critique fut plus mitigée. Si certains saluaient le génie de Hugo et la force de son imagination, d’autres étaient choqués par son style jugé excessif, par l’introduction du grotesque et par la représentation parfois crue de la misère sociale. Le mélange des genres, caractéristique du romantisme, détonnait encore pour certains esprits attachés aux conventions classiques. La longueur des descriptions architecturales fut parfois critiquée.

Malgré ces réserves, le roman a eu un impact immédiat sur la perception du patrimoine gothique en France. Il a contribué de manière significative à la prise de conscience de la valeur des monuments médiévaux et a joué un rôle essentiel dans le lancement des campagnes de restauration de la cathédrale Notre-Dame, menées notamment par Eugène Viollet-le-Duc.

Quel est l’héritage durable de Notre-Dame de Paris dans la littérature et la culture ?

L’héritage de Notre-Dame de Paris est immense et multiforme, s’étendant bien au-delà des cercles littéraires.

- Influence sur la littérature : Le roman a servi de modèle pour de nombreux auteurs, consolidant la place du roman historique et romantique. Il a démontré la capacité de la littérature à explorer les grandes questions sociales et philosophiques tout en offrant un divertissement captivant.

- Sauvegarde du patrimoine : Comme mentionné, le livre a été un catalyseur pour la préservation des monuments historiques français. Il a transformé la cathédrale Notre-Dame en un symbole national et universel, suscitant l’admiration et la volonté de la protéger.

- Adaptations : L’histoire de Quasimodo et Esmeralda a connu d’innombrables adaptations au cinéma, au théâtre, en comédie musicale, en bande dessinée et même en jeux vidéo. Ces adaptations ont permis de maintenir l’œuvre vivante et de la faire découvrir à de nouvelles générations, bien que certaines aient pris des libertés considérables avec le texte original.

- Le film muet de 1923 avec Lon Chaney.

- Le film de 1939 avec Charles Laughton.

- Le dessin animé de Disney de 1996.

- La comédie musicale “Notre-Dame de Paris” de Luc Plamondon et Richard Cocciante (1998).

- Résonance universelle : Les thèmes du roman – l’amour impossible, la discrimination, la justice, la beauté intérieure, la fatalité – continuent de résonner auprès des publics du monde entier. Notre-Dame de Paris est un récit intemporel sur la condition humaine.

Comment le roman se compare-t-il à d’autres œuvres majeures du romantisme français ?

Notre-Dame de Paris se tient aux côtés d’autres piliers du romantisme français, partageant certaines caractéristiques tout en affirmant sa singularité.

- Avec Les Misérables (Victor Hugo) : Si Notre-Dame est une fresque médiévale, Les Misérables est un grand roman social du XIXe siècle. Les deux œuvres partagent cependant une profonde empathie pour les opprimés, une critique virulente de l’injustice sociale, une exploration des thèmes de la rédemption et de la fatalité, et une écriture grandiose.

- Avec Le Rouge et le Noir (Stendhal) : Le roman de Stendhal est plus psychologique et ironique, se concentrant sur l’ambition d’un individu dans la société de la Restauration. Notre-Dame, bien qu’explorant aussi des psychologies complexes, est plus épique, plus tourné vers le passé et vers une vision plus vaste de l’humanité et de ses passions.

- Avec Lorenzaccio (Alfred de Musset) : Pièce de théâtre romantique, Lorenzaccio dépeint un héros torturé dans un contexte historique italien. Comme Notre-Dame, elle explore la solitude, l’idéalisme déçu et la corruption, mais le roman de Hugo embrasse une dimension plus populaire et monumentale.

L'héritage culturel et la réception critique d'un extrait de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo

L'héritage culturel et la réception critique d'un extrait de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quel est l’extrait le plus célèbre de Notre-Dame de Paris ?

Il n’y a pas un unique extrait le plus célèbre, car de nombreux passages sont anthologiques. Cependant, les descriptions de la cathédrale, le chapitre “Ceci tuera cela” sur l’imprimerie, la scène où Quasimodo sauve Esmeralda et la hisse dans la cathédrale en criant “Asile !”, ou encore le dénouement tragique, sont parmi les plus mémorables et souvent cités.

Pourquoi Notre-Dame de Paris est-il considéré comme un roman romantique ?

Notre-Dame de Paris est considéré comme un roman romantique en raison de ses caractéristiques fondamentales : l’exaltation des passions individuelles, le mélange du sublime et du grotesque, l’intérêt pour le Moyen Âge et le patrimoine, la liberté stylistique, la primauté de l’émotion sur la raison, et la présence d’un destin tragique.

Quels sont les thèmes principaux abordés dans Notre-Dame de Paris ?

Les thèmes principaux incluent la fatalité du destin, la passion amoureuse destructrice, la laideur et la beauté (intérieure et extérieure), l’injustice sociale et la discrimination, la religion et la superstition, le rôle de l’architecture comme “livre” de l’humanité, et la confrontation entre l’ancien (le Moyen Âge) et le nouveau (l’imprimerie).

Quel rôle joue la cathédrale Notre-Dame dans le roman ?

La cathédrale Notre-Dame n’est pas qu’un simple décor ; elle est un personnage à part entière. Elle est le refuge, le témoin silencieux, le gardien des secrets et des destins. Elle incarne la grandeur de Paris et de son histoire, et est le lieu où se nouent et se dénouent les drames des personnages.

Comment Victor Hugo a-t-il influencé la perception de l’architecture gothique ?

Par son roman, Victor Hugo a ravivé l’intérêt du public pour l’architecture gothique, alors souvent délaissée ou mal comprise. Il a souligné la beauté et la signification historique de ces édifices, contribuant ainsi à leur préservation et à leur restauration, notamment celle de Notre-Dame elle-même.

Qu’est-ce que la Cour des Miracles et pourquoi est-elle importante ?

La Cour des Miracles était, au Moyen Âge, un quartier de Paris où se réfugiaient mendiants et criminels. Dans le roman, elle est un lieu symbolique de la misère et de la marginalité sociale, un “royaume” des exclus qui défient l’ordre établi. Elle met en lumière les contrastes sociaux et la force du peuple en marge.

Conclusion

Le voyage à travers un Victor Hugo Notre Dame De Paris Extrait est bien plus qu’une simple lecture ; c’est une plongée dans l’âme du XIXe siècle français, un dialogue avec un génie littéraire dont l’écho résonne encore avec force dans notre monde contemporain. L’œuvre de Victor Hugo n’est pas seulement un monument de la littérature, elle est un appel incessant à la réflexion sur la condition humaine, sur la beauté dans sa diversité, et sur la nécessité impérieuse de préserver notre patrimoine, qu’il soit de pierre ou de mots.

Par la force de son style, la profondeur de ses personnages et la richesse de ses thèmes, Notre-Dame de Paris demeure un phare pour les esprits curieux, un témoignage éloquent de la puissance des arts à émouvoir, à éduquer et à inspirer. Relire un extrait de ce roman, c’est se rappeler la grandeur d’une époque et la permanence des questions qui nous animent, renforçant notre admiration pour ce joyau intemporel de la littérature française.