Ah, la façade classique ! N’est-ce pas là le premier sourire d’un bâtiment, l’invitation silencieuse à découvrir son âme ? Pour nous, Français, la façade n’est pas qu’une simple enveloppe ; c’est une déclaration, un poème gravé dans la pierre, un témoignage éloquent de notre histoire et de notre quête perpétuelle de beauté. Décrypter le Vocabulaire Architectural Façade Classique, c’est ouvrir un grand livre d’histoire, d’art et d’ingéniosité. Rejoignez-moi dans ce voyage fascinant au cœur de ce qui fait la grandeur et la singularité de notre patrimoine architectural, car, pour l’amour de la France, chaque détail compte.

Origines et significations : Une histoire gravée dans la pierre française

D’où nous vient ce goût prononcé pour une esthétique si codifiée et harmonieuse ? Le vocabulaire architectural de la façade classique plonge ses racines profondes dans l’Antiquité gréco-romaine, mais c’est bien la France, notamment à partir de la Renaissance et surtout sous les règnes des Bourbons, qui l’a élevé au rang d’art national, lui conférant une identité propre, à la fois majestueuse et intemporelle. Loin d’être une simple reproduction, la façade classique française est une réinterprétation brillante des ordres antiques, teintée de notre esprit cartésien et de notre amour pour la symétrie et la proportion parfaite. C’est l’incarnation de l’ordre et de la raison, même au cœur des plus folles ambitions royales.

N’est-ce pas merveilleux de penser que derrière chaque corniche, chaque fronton, chaque pilastre, se cache une histoire, une intention, un message que les architectes de jadis nous ont légués ? C’est une langue universelle de la beauté, parlée avec un accent délicieusement français.

Pourquoi le vocabulaire architectural façade classique est-il si important ?

Comprendre ce langage, c’est comme avoir une clé pour percer les secrets de nos villes et de nos châteaux. Ce n’est pas juste une question d’érudition ; c’est une manière d’apprécier la richesse et la profondeur de notre héritage. Chaque terme que nous allons explorer est une pièce d’un puzzle qui, une fois assemblé, révèle un tableau magnifique et cohérent. En saisissant le vocabulaire architectural façade classique, on ne se contente plus de voir un bâtiment ; on le lit, on le comprend, on le ressent. C’est une immersion dans l’âme de la France, où l’esthétique est toujours au service d’une certaine idée de la grandeur.

Les éléments constitutifs d’une façade classique française

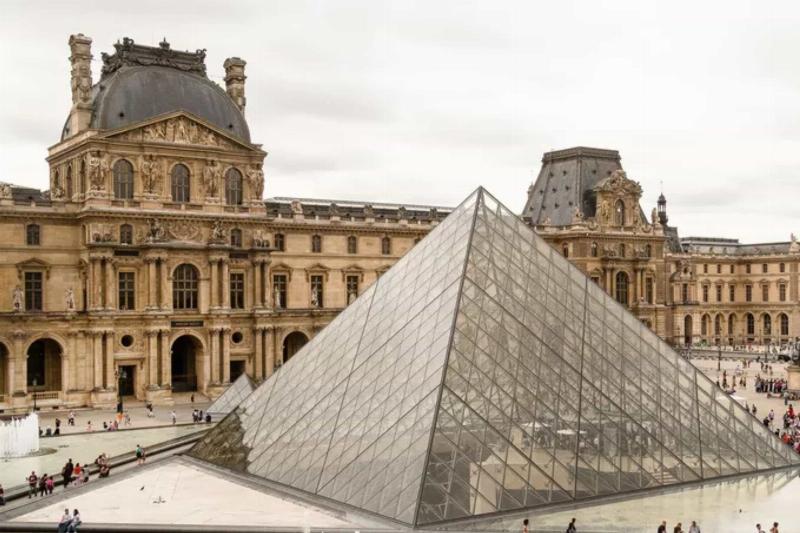

Pour décrypter ce langage, il faut d’abord connaître ses lettres, ses mots. Une façade classique est un savant assemblage d’éléments dont chacun a sa fonction et sa beauté. Imaginez-vous devant le Louvre ou le Château de Versailles : chaque pierre, chaque sculpture a été pensée pour s’intégrer dans un tout harmonieux.

Quels sont les ordres architecturaux qui définissent la façade classique ?

Les ordres architecturaux sont la grammaire de ce langage. Ils définissent la colonne (ou le pilastre), son chapiteau, sa base et l’entablement qu’elle supporte. Il en existe principalement trois, hérités de l’Antiquité et magnifiquement adaptés par nos architectes :

- L’ordre Dorique : Le plus ancien, le plus robuste. Simple, sans base, avec un chapiteau sobre, il évoque la force et la solidité. Pensez à l’austérité noble, à la puissance sans fard.

- L’ordre Ionique : Plus élancé, plus élégant. Sa colonne repose sur une base et son chapiteau est orné de deux volutes (des spirales). Il apporte une touche de raffinement et d’équilibre. C’est l’élégance discrète.

- L’ordre Corinthien : Le plus riche, le plus orné. Son chapiteau est décoré de feuilles d’acanthe délicatement sculptées. Il incarne le luxe, la grandeur et la sophistication. C’est l’apogée de l’ornementation.

Parfois, un quatrième ordre, le Composite, mélangeant les volutes ioniques et les feuilles d’acanthe corinthiennes, et même un cinquième, le Toscan (une version simplifiée du dorique), viennent compléter cette palette. Ces ordres sont souvent superposés sur plusieurs niveaux d’une façade, le plus solide (dorique) au rez-de-chaussée et le plus orné (corinthien) en hauteur, créant une hiérarchie visuelle que nos architectes ont maîtrisée à la perfection.

Selon l’Architecte Léandre Dubois, spécialiste du patrimoine français : “La superposition des ordres n’est pas qu’une convention esthétique ; elle est l’expression d’une hiérarchie cosmique, où la solidité de la terre rencontre la légèreté du ciel, une véritable poésie de la pierre.”

Quels sont les éléments d’ornementation et de structure d’une façade ?

Au-delà des ordres, une myriade d’éléments viennent sculpter et embellir la façade :

- Le Fronton : Cette forme triangulaire (parfois cintrée, on parle alors de fronton brisé ou segmenté) qui couronne souvent une travée centrale ou une fenêtre. Il s’inspire des temples grecs et apporte une touche de solennité et de grandeur.

- La Corniche : Une moulure saillante qui couronne le mur ou un entablement, protégeant de l’eau et soulignant les étages ou la toiture. Elle apporte une rupture horizontale, structurant la façade.

- Le Balcon et la Balustrade : Le balcon, cette avancée devant une fenêtre, est souvent orné d’une balustrade, composée de petits piliers (les balustres) soutenant une main courante. Ils ajoutent de la profondeur et de l’élégance.

- Les Fenêtres et leurs Encadrements : Loin d’être de simples ouvertures, les fenêtres sont souvent soulignées de jambages, linteaux, et appuis travaillés, parfois couronnées de bandeaux ou de petits frontons, les rendant partie intégrante de la composition.

- Les Tables et Panneaux : Des surfaces planes, souvent rectangulaires, qui peuvent être laissées lisses ou accueillir des reliefs sculptés, apportant des respirations dans la pierre.

- Les Rustications : Un traitement de la pierre où les joints sont creusés et la surface des blocs laissée rugueuse ou bosselée, donnant un aspect massif et puissant, souvent utilisé pour le soubassement.

- Les Bossages : Un type de rustications où les pierres sont taillées avec des faces saillantes, créant un effet de relief prononcé.

- Les Pilastres et Colonnes Engagées : Le pilastre est une colonne carrée ou rectangulaire, souvent engagée dans le mur, tandis que la colonne engagée est semi-circulaire. Ils donnent l’impression d’une structure porteuse sans encombrer l l’espace.

- Les Niches : Des renfoncements dans le mur, souvent semi-circulaires, destinés à accueillir des statues ou des vases. Elles ajoutent de la profondeur et des points d’intérêt visuel.

- Les Garde-corps : Similaires aux balustrades mais peuvent être en fer forgé, protégeant une ouverture sans balcon.

Tous ces éléments ne sont pas là par hasard. Ils répondent à des principes de composition rigoureux : symétrie, hiérarchie, rythme, et proportion. C’est ce qui donne à nos façades cette impression d’équilibre et de sérénité.

Décryptage étape par étape du vocabulaire architectural

Maintenant que nous avons les outils, comment les utiliser pour “lire” une façade ? Imaginez-vous face à la Place de la Concorde, ou devant un hôtel particulier du Marais.

Comment analyser la composition générale d’une façade classique ?

- Observez la Symétrie : Les façades classiques sont presque toujours symétriques par rapport à un axe central. Cherchez cet axe : est-ce une porte, une fenêtre centrale, un fronton ? C’est le point de départ de la lecture.

- Identifiez les Travées : Les travées sont les bandes verticales définies par les ouvertures (fenêtres, portes) et les éléments verticaux (colonnes, pilastres). Elles donnent le rythme de la façade.

- Repérez les Niveaux (Étages) : Chaque étage peut avoir un traitement différent. Le rez-de-chaussée est souvent plus robuste (rustication), les étages nobles (premier et second) sont plus ornés, et les étages supérieurs plus simples. C’est la “loi d’étagement”.

- Notez la Structure Horizontale : Corniches, bandeaux et appuis de fenêtre soulignent les différents niveaux et créent des lignes horizontales qui contrebalancent les verticales des travées.

- Examinez les Ordres : Sont-ils présents ? Superposés ? Quel ordre est utilisé à quel niveau ? Cela vous donnera des indices sur la période et le statut du bâtiment.

Cette lecture est essentielle pour saisir l’intention de l’architecte. La Historienne d’art Camille Moreau souligne que “chaque façade classique est une partition musicale : elle a son rythme, ses pauses, ses variations. La symétrie n’est pas monotonie, mais une base pour l’harmonie et l’équilibre.”

Qu’est-ce que l’entablement et comment le reconnaître ?

L’entablement est la partie horizontale qui repose sur les colonnes ou les pilastres. C’est un élément clé du vocabulaire architectural façade classique, car il est lui-même composé de trois parties distinctes, chacune ayant sa fonction et ses ornements :

- L’Architrave : La partie inférieure, supportant directement le poids de la structure au-dessus. Elle est souvent lisse ou divisée en plusieurs bandes horizontales.

- La Frise : La partie médiane, souvent décorée de sculptures (métopes et triglyphes dans l’ordre dorique, reliefs continus dans l’ionique et le corinthien). C’est le lieu d’expression artistique par excellence.

- La Corniche : La partie supérieure, en saillie, protégeant l’ensemble de la pluie et projetant une ombre distincte.

Comprendre l’entablement, c’est comprendre comment les architectes créaient des transitions élégantes et des surfaces d’expression artistique entre les éléments porteurs et la toiture.

Subtilités et variations stylistiques à la française

Le génie français ne se contente pas de reproduire ; il innove, il adapte, il personnalise. Nos architectes ont su infuser une touche unique au vocabulaire classique.

Quelles sont les particularités de la façade classique française ?

Ce qui distingue une façade classique française, c’est souvent :

- La Toiture à la Mansart : Avec son brisis (versant inférieur pentu) et son terrasson (versant supérieur moins pentu), elle permet d’aménager des combles habitables, et devient un élément esthétique majeur, souvent percé de lucarnes élégantes.

- La Clarté et la Sobriété : Même dans l’opulence, il y a une recherche de clarté et de logique. Les ornements ne sont jamais gratuits ; ils servent la composition générale.

- L’Emploi du Calcaire : La pierre de taille, souvent calcaire, donne à nos façades cette couleur blonde et cette patine si typiques.

- Les Pavillons Latéraux et Corps Central : De nombreuses façades sont structurées autour d’un corps central plus imposant et de pavillons latéraux qui créent un rythme et une monumentalité.

- Le Goût pour le Grand Ordre : C’est l’utilisation de colonnes ou pilastres qui s’étendent sur plusieurs étages, unifiant visuellement la façade. Un art de la démesure maîtrisée. [lien interne: L’Influence du Grand Ordre dans l’Architecture Française]

Ces variations ne sont pas de simples “trucs” ; elles sont l’expression d’un esprit, d’une culture qui, même en s’inspirant de l’Antique, a toujours cherché à affirmer sa propre identité.

La richesse et la pérennité du vocabulaire classique français

Pourquoi ce vocabulaire architectural façade classique continue-t-il de nous fasciner et d’être enseigné ? Parce qu’il représente une quête intemporelle de la perfection formelle.

Pourquoi est-il essentiel d’appréhender ce vocabulaire ?

Appréhender ce vocabulaire est essentiel pour plusieurs raisons :

- Pour la Conservation du Patrimoine : Les artisans, les architectes restaurateurs, tous ont besoin de maîtriser ce langage pour préserver et restaurer nos monuments avec authenticité.

- Pour la Création Contemporaine : De nombreux architectes modernes s’inspirent encore des principes classiques de proportion et d’harmonie pour leurs œuvres, prouvant la pertinence intemporelle de ces règles.

- Pour la Compréhension Culturelle : C’est une clé pour comprendre une époque, ses valeurs, son rapport à l’art et à la politique. Nos façades sont des témoins silencieux mais éloquents de notre passé.

- Pour le Plaisir Esthétique : Simplement, connaître ces termes enrichit notre regard, nous permettant d’apprécier la beauté sous un angle plus informé et plus profond.

Une façade parisienne emblématique avec ses éléments architecturaux historiques

Une façade parisienne emblématique avec ses éléments architecturaux historiques

Les bénéfices de cette connaissance pour le citoyen éclairé

Pour le citoyen amoureux de la France, cette connaissance est un véritable trésor. Elle permet de :

- Décrypter l’histoire de nos villes : Savoir distinguer un style Renaissance d’un style Louis XIV, c’est comprendre l’évolution urbaine.

- Apprécier la finesse de l’artisanat : Chaque sculpture, chaque moulure est le fruit d’un travail d’orfèvre, d’un savoir-faire ancestral.

- Devenir un ambassadeur de notre culture : Expliquer à un ami étranger la richesse d’une façade, c’est partager un peu de l’âme française.

“Comprendre le langage des façades, c’est devenir un conteur silencieux des murs qui nous entourent, un gardien de la mémoire collective”, affirme l’Historienne d’art Sophie Leclerc.

Comment admirer et interpréter une façade classique ?

Admirer une façade, c’est un art en soi. C’est prendre le temps, ralentir, et laisser son regard se promener sur chaque détail.

Quels conseils pour une meilleure appréciation ?

- Commencez par le général, puis allez au détail : D’abord, l’équilibre global, la symétrie. Puis, descendez et remontez le long d’une travée, en identifiant les ordres, les encadrements de fenêtres, les balcons.

- Cherchez les Répétitions et les Variations : Où sont les motifs qui se répètent ? Où l’architecte a-t-il choisi de rompre la monotonie avec une sculpture, un fronton particulier ?

- Imaginez la Vie : Qui vivait ici ? Comment la lumière joue-t-elle sur les reliefs à différents moments de la journée ? Une façade n’est jamais figée, elle vit avec le temps.

- Utilisez une approche comparative : En visitant plusieurs villes françaises, vous découvrirez comment les styles évoluent, comment les matériaux locaux influencent le rendu. Comparez une façade parisienne à une lyonnaise, par exemple.

- N’ayez pas peur de la curiosité : Si un élément vous intrigue, cherchez à comprendre sa fonction, son origine. C’est ainsi que l’on apprend le plus.

C’est une expérience sensorielle et intellectuelle, une danse entre l’œil et l’esprit, orchestrée par le génie de nos bâtisseurs.

Questions Fréquemment Posées sur le Vocabulaire Architectural des Façades Classiques

Qu’est-ce qu’un pilastre en architecture classique ?

Un pilastre est un support architectural qui se présente comme une colonne carrée ou rectangulaire, généralement engagée dans un mur. Il conserve les éléments d’une colonne (base, fût, chapiteau) mais est plat et en saillie du mur, servant à la fois d’élément décoratif et de renfort visuel, reproduisant l’effet porteur sans être entièrement détaché.

Quelle est la différence entre un fronton et une corniche ?

Un fronton est un élément triangulaire (parfois semi-circulaire ou brisé) qui couronne une ouverture (porte, fenêtre) ou une travée entière, ajoutant un caractère solennel. Une corniche, en revanche, est une moulure horizontale saillante qui couronne un mur, un entablement ou un étage, protégeant de l’eau et soulignant la structure horizontale de la façade.

Quels sont les trois principaux ordres classiques français ?

Les trois principaux ordres classiques français, hérités de l’Antiquité, sont le Dorique (robuste et sobre), l’Ionique (élégant avec ses volutes) et le Corinthien (le plus orné, avec ses feuilles d’acanthe). Ils définissent la proportion et l’ornementation des colonnes, des chapiteaux et des entablements.

Pourquoi la symétrie est-elle si importante dans une façade classique ?

La symétrie est fondamentale dans une façade classique car elle incarne les principes de l’ordre, de la raison et de l’équilibre, hérités de l’Antiquité. Elle crée une impression d’harmonie, de stabilité et de grandeur, reflétant souvent la puissance et la dignité de l’édifice et de ses occupants.

Qu’est-ce que la “toiture à la Mansart” et où la trouve-t-on ?

La “toiture à la Mansart” est une toiture brisée, caractérisée par un versant inférieur très pentu (le brisis) et un versant supérieur moins incliné (le terrasson). Elle a été popularisée en France au XVIIe siècle par François Mansart, permettant l’aménagement de combles habitables et se retrouve sur de nombreux édifices classiques français, notamment à Paris.

Quel est le rôle des moulures et des ornements sur une façade classique ?

Les moulures et ornements sur une façade classique ont un rôle double : fonctionnel et esthétique. Fonctionnellement, elles peuvent protéger (corniches), mais esthétiquement, elles articulent les surfaces, créent des jeux d’ombres et de lumières, et ajoutent de la richesse visuelle, reflétant le statut et le goût de l’époque et du propriétaire.

Conclusion

Le vocabulaire architectural façade classique n’est pas une simple liste de termes techniques ; c’est le reflet d’une philosophie, d’un art de vivre à la française, où la beauté et la grandeur sont indissociables de la logique et de l’harmonie. Chaque façade est une page d’histoire, un tableau à contempler, un dialogue silencieux avec les générations passées. En acquérant cette connaissance, vous ne faites pas qu’enrichir votre esprit ; vous ouvrez votre cœur à la magnificence de notre patrimoine, à cette quête éternelle du beau qui anime la France depuis des siècles. Je vous encourage à flâner, à observer, à décrypter ces merveilles de pierre, car chaque pas est une découverte, et chaque regard une nouvelle étincelle pour l’amour de la France.