Dans l’écrin précieux de la culture française, certaines figures s’érigent en phares intemporels, illuminant la compréhension de notre humanité. L’évocation du nom de Molière suffit à elle seule à convoquer l’esprit du XVIIe siècle, un âge d’or où le théâtre, miroir de la société, atteignit des sommets inégalés. Pourtant, pour saisir pleinement la profondeur et la pertinence de cet héritage, il est parfois nécessaire d’éclairer son œuvre à travers des prismes inattendus. C’est dans cette quête de sens que des noms comme Weber, Molière, Marthouret se rencontrent, traçant des liens invisibles mais puissants entre l’analyse sociologique, la satire dramatique et l’interprétation artistique, pour révéler la substance même de ce qui fait la grandeur du génie français et sa résonance éternelle.

Molière, Architecte des Âmes au XVIIe Siècle : Une Comédie Humaine

Le XVIIe siècle français, sous l’égide du Roi-Soleil, fut une période de bouleversements et de raffinements, où la Cour et la ville rivalisaient d’esprit et de conventions. C’est dans ce terreau fertile que Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a érigé une œuvre monumentale, un panthéon de personnages qui, trois siècles plus tard, continuent de nous parler avec une étonnante acuité. Son théâtre, ancré dans le classicisme, ne se contente pas de divertir ; il analyse, critique, et révèle les profondeurs de l’âme humaine et les mécanismes sociaux de son temps. Chaque pièce est une pierre à l’édifice d’une comédie humaine universelle, où les travers et les ambitions, les hypocrisies et les passions, sont passés au crible d’un regard à la fois moqueur et profondément compatissant. La force de Molière réside dans sa capacité à cristalliser des types sociaux qui transcendent les époques, transformant le rire en une puissante invitation à la réflexion.

Pourquoi Molière reste-t-il intemporel ?

Molière demeure intemporel car ses pièces abordent des thèmes universels tels que l’hypocrisie, l’avarice, l’orgueil, et la quête de reconnaissance, des travers humains qui persistent à travers les âges, rendant sa critique sociale toujours pertinente.

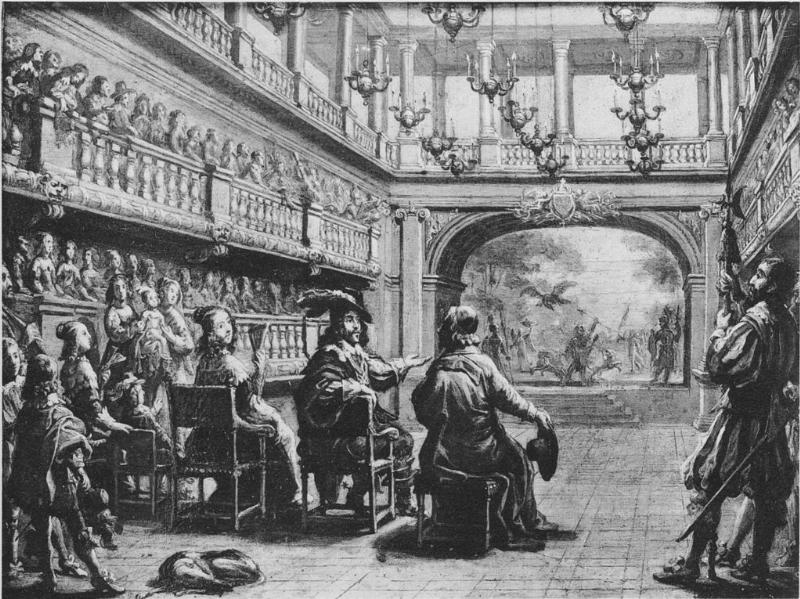

Le contexte historique de Molière est indissociable de la magnificence du classicisme français. Le Grand Siècle, marqué par la centralisation du pouvoir royal et l’émergence d’une société de cour sophistiquée, offrait un cadre idéal à l’observation minutieuse des mœurs. Molière, homme de théâtre et comédien, évoluait au sein de cette société, observateur privilégié de ses codes, de ses vanités et de ses contradictions. Sa philosophie transparaît dans sa défense de la raison, du bon sens et de la mesure, des valeurs chères aux Lumières naissantes, et dans sa critique des excès, des fanatismes et des impostures. Il s’inscrit dans une tradition humaniste, rappelant sans cesse la nécessité de la lucidité face aux illusions et aux masques sociaux.

{width=800 height=599}

La Satire Moliéresque et les Résonances Weberiennes : Une Analyse des Structures Sociales

Les pièces de Molière sont de véritables laboratoires sociologiques, où chaque personnage, chaque intrigue, révèle les dynamiques complexes d’une société en pleine mutation. Que ce soit dans Le Bourgeois gentilhomme et son obsession de l’ascension sociale, dans L’Avare et sa pathologie de la possession, ou dans Le Misanthrope et son rejet radical des conventions, Molière dépeint une galerie de portraits où les aspirations individuelles se heurtent aux contraintes collectives.

L’on ne peut s’empêcher de trouver des échos à ces observations dans les analyses de Max Weber. Bien que séparés par des siècles, la pensée de Weber, avec ses concepts de rationalisation, de désenchantement du monde, et d’étude des types d’action sociale, offre une grille de lecture fascinante pour décrypter les mécanismes que Molière met en scène. Le « type idéal » weberien trouve une illustration éclatante dans les personnages moliéresques : l’hypocrite Tartuffe, le médecin ignorant mais sûr de lui d’Argan, le pédant Monsieur Jourdain. Chacun de ces caractères incarne une forme de rationalité instrumentale poussée à l’absurde, ou une déformation des valeurs au service d’intérêts ou d’illusions personnelles. Molière, avec l’intuition du dramaturge, anticipe en quelque sorte les études sur les dynamiques de pouvoir et les effets pervers de certaines institutions sociales.

Comment Molière dépeint-il les mœurs de son temps ?

Molière dépeint les mœurs de son temps par une satire acerbe des prétentions sociales, des hypocrisies religieuses, des mariages arrangés et de la vanité des élites, utilisant le rire pour exposer les travers de la Cour et de la bourgeoisie.

« Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature classique française, affirme : « Les personnages de Molière sont des archétypes dont la permanence réside dans leur capacité à incarner les travers humains que Max Weber aurait pu analyser sous l’angle de la rationalité instrumentale ou des dynamiques de pouvoir social. Molière ne se contente pas de croquer des caractères ; il dévoile les ressorts d’une société régie par l’apparence et l’intérêt. » »

Les techniques artistiques de Molière sont d’une richesse incomparable. Il maîtrise aussi bien l’alexandrin que la prose, adaptant le langage à la stature de ses personnages et à la nature de la scène. Ses dialogues sont vifs, ciselés, émaillés de jeux de mots et de quiproquos qui rythment l’action et exacerbent le comique. L’emploi de la farce, hérité de la tradition populaire et de la Commedia dell’arte, est savamment mêlé à la finesse de la comédie de caractère et de mœurs, créant un équilibre unique. La répétition, les monologues, les apartés sont autant d’outils au service d’une critique qui, si elle fait rire, n’en est pas moins incisive.

De l’Écriture à l’Interprétation : L’Héritage Vivant de Molière

L’influence de Molière dépasse largement les frontières du XVIIe siècle et du théâtre français. Son œuvre, accueillie avec enthousiasme par le public et la Cour, parfois controversée par les dévots et les médecins qu’il n’épargnait pas, s’est imposée comme un pilier indéfectible de la culture mondiale. Il a jeté les bases d’un théâtre populaire et exigeant, inspirant des générations de dramaturges, de metteurs en scène et d’acteurs. Sa capacité à créer des archétypes a enrichi la langue française de figures comme Harpagon, Tartuffe, ou Don Juan, devenus des noms communs pour désigner certains traits de caractère.

Molière se distingue de ses contemporains tragiques, Corneille et Racine, par son genre : la comédie. Si ces derniers exploraient les déchirements des héros face au destin et aux passions nobles, Molière se penchait sur les petitesses et les grandeurs de l’homme ordinaire, ancré dans le quotidien. Il complétait ainsi le tableau de l’âme française, offrant une vision à la fois complémentaire et contrastée de son époque.

Quels sont les piliers de l’esthétique moliéresque ?

Les piliers de l’esthétique moliéresque sont le respect du bon sens, la quête de la “nature” contre l’affectation, l’équilibre entre la farce populaire et la comédie de mœurs raffinée, et l’utilisation du rire comme véhicule d’une critique sociale profonde et morale.

L’œuvre de Molière est un héritage vivant, continuellement réinterprété. Chaque génération d’artistes s’approprie ses textes, les éclaire d’une lumière nouvelle, prouvant leur adaptabilité et leur résonance avec les préoccupations contemporaines. C’est ici que l’on peut opérer un lien avec la figure de Jean-François Marthouret.

L’Écho Contemporain : Jean-François Marthouret et la Résonance des Classiques

Jean-François Marthouret, pianiste d’exception, incarne à merveille l’art de l’interprétation. Son approche des partitions classiques, qu’il s’agisse de Bach, Beethoven ou Debussy, ne se résume pas à une exécution technique ; c’est une véritable immersion dans l’esprit du compositeur, une quête de la nuance, de l’émotion et du sens profond. Chaque note jouée par Marthouret est le fruit d’une réflexion intense, d’une compréhension intime de l’œuvre et d’un désir ardent de la faire revivre pour le public d’aujourd’hui.

De la même manière, Molière ne cesse d’être réinterprété. Chaque metteur en scène, chaque troupe, chaque acteur qui monte sur scène pour jouer Le Malade imaginaire ou Les Femmes savantes se livre à un exercice d’interprétation similaire à celui du musicien. Il s’agit de comprendre le texte, le contexte, l’intention de l’auteur, puis de le traduire, de l’incarner, de le rendre palpable et pertinent pour un public contemporain. L’œuvre de Molière, par sa richesse et sa complexité, offre un champ infini de possibilités interprétatives, allant des mises en scène les plus fidèles aux transpositions les plus audacieuses. La vitalité du théâtre de Molière réside précisément dans cette capacité à être constamment réévalué, relu et réinvesti de significations nouvelles, sans jamais perdre son essence.

« Selon la Docteur Hélène Moreau, critique musicale et littéraire, « Jean-François Marthouret, par la subtilité de son jeu, nous rappelle que l’interprétation n’est pas une simple exécution, mais une réactualisation profonde et éclairée d’une œuvre. Il en va de même pour Molière : chaque mise en scène, chaque lecture est une nouvelle découverte de ses vérités universelles, un dialogue incessant entre le passé et le présent. » »

Comment l’œuvre de Molière est-elle réinterprétée aujourd’hui ?

L’œuvre de Molière est réinterprétée aujourd’hui par des mises en scène modernes qui soulignent la pertinence contemporaine de ses thèmes, des adaptations cinématographiques, et des analyses critiques renouvelées, prouvant sa capacité à traverser les époques.

L’héritage de Molière dans la culture contemporaine est immense. Il est étudié dans toutes les écoles, ses pièces sont jouées dans les plus grands théâtres comme dans les plus petites troupes, et ses personnages continuent d’alimenter notre imaginaire collectif. Les thèmes qu’il a explorés – l’amour, le mariage, la liberté, la justice, la folie – sont autant de questions qui traversent nos sociétés actuelles. La modernité de Molière est justement là : il nous offre, avec le sourire, une clé pour comprendre notre propre monde, nos propres travers et nos propres aspirations.

{width=800 height=300}

Tableau : Grandes pièces de Molière et leurs thèmes principaux

| Pièce | Année | Thème Principal | Personnages Célèbres |

|---|---|---|---|

| L’École des femmes | 1662 | L’éducation des femmes, la jalousie, la liberté | Agnès, Arnolphe |

| Le Misanthrope | 1666 | L’honnêteté intransigeante, la critique des mœurs sociales | Alceste, Célimène |

| Le Médecin malgré lui | 1666 | La farce, l’ignorance médicale, les faux-semblants | Sganarelle |

| L’Avare | 1668 | L’avarice pathologique, l’autorité paternelle | Harpagon |

| Tartuffe | 1664/69 | L’hypocrisie religieuse, la crédulité, l’abus de confiance | Tartuffe, Orgon, Elmire |

| Le Bourgeois gentilhomme | 1670 | L’ascension sociale, la vanité, la pédanterie | Monsieur Jourdain |

| Les Femmes savantes | 1672 | La préciosité ridicule, l’abus de la connaissance | Philaminte, Bélise, Trissotin |

| Le Malade imaginaire | 1673 | L’hypocondrie, la critique des médecins, l’autorité | Argan, Toinette |

Ce tableau illustre la diversité des sujets abordés par Molière, tous traités avec une finesse psychologique et une perspicacité sociologique qui demeurent sans équivalent.

Les concepts clés dans l’œuvre de Molière :

- La Dénonciation de l’Hypocrisie : Que ce soit religieuse (Tartuffe) ou sociale (Le Misanthrope), Molière s’attaque sans relâche aux faux-semblants et à la duplicité.

- La Critique des Institutions : La médecine (Le Malade imaginaire), l’éducation (L’École des femmes, Les Femmes savantes) et la justice sont souvent cibles de ses flèches.

- L’Exaltation du Bon Sens : Face aux extravagances et aux déraisonnements de ses personnages, Molière prône la modération, la nature et la mesure.

- La Comédie de Caractère et de Mœurs : Il dresse des portraits psychologiques profonds et des tableaux saisissants des coutumes de son époque.

- L’Universalité des Passions Humaines : L’amour, la jalousie, l’ambition, la peur de la mort, l’avarice sont des thèmes récurrents qui animent ses personnages.

Ces éléments, combinés à son génie linguistique et théâtral, font de Molière un maître inégalé de la scène, dont l’œuvre ne cesse de nous interpeller. [Lien interne vers un article sur le Classicisme Français]

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qui était Molière et pourquoi est-il important ?

Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, fut un dramaturge, acteur et chef de troupe français du XVIIe siècle. Il est important pour avoir créé une œuvre théâtrale satirique majeure, dépeignant les mœurs de son époque et les travers universels de l’humanité avec un génie comique inégalé, jetant les bases du théâtre moderne.

Quel est le lien entre l’œuvre de Molière et la pensée de Weber ?

Le lien réside dans la capacité de l’œuvre de Molière à illustrer concrètement des concepts weberiens. Molière dépeint des “types idéaux” de caractères et de comportements sociaux (comme l’hypocrite ou le bourgeois vaniteux) que Max Weber aurait pu analyser sous l’angle de la rationalité, des dynamiques de pouvoir, ou des structures sociales, offrant une résonance fascinante entre satire dramatique et sociologie.

Comment Jean-François Marthouret illustre-t-il la pérennité des classiques ?

Jean-François Marthouret, par son art de l’interprétation pianistique, illustre la pérennité des classiques en montrant comment une œuvre historique peut être vivifiée et rendue pertinente pour un public contemporain. Il incarne l’idée que les chefs-d’œuvre, qu’ils soient musicaux ou littéraires comme ceux de Molière, nécessitent une relecture sensible et profonde pour continuer à inspirer.

Quels sont les thèmes récurrents dans les pièces de Molière ?

Les thèmes récurrents dans les pièces de Molière incluent l’hypocrisie religieuse et sociale, la critique de l’avarice, de la pédanterie et de la préciosité, la dénonciation des médecins ignorants, la quête d’ascension sociale, ainsi que les conflits générationnels et l’éducation des femmes. Ces thèmes sont traités avec une dimension universelle qui transcende les époques.

En quoi le XVIIe siècle français a-t-il influencé le théâtre de Molière ?

Le XVIIe siècle français, avec sa Cour royale fastueuse, ses hiérarchies sociales rigides et l’émergence d’une bourgeoisie ambitieuse, a profondément influencé le théâtre de Molière. Le dramaturge a puisé dans ce contexte un vivier de personnages et de situations pour sa comédie de mœurs, reflétant les tensions et les valeurs de l’époque du Roi-Soleil, ce qui contribue à la richesse du patrimoine que “Pour l’amour de la France” entend valoriser.

Comment Pour l’amour de la France valorise-t-il des figures comme Molière, Weber, Marthouret ?

Pour l’amour de la France valorise ces figures en les intégrant dans une démarche de compréhension approfondie du patrimoine littéraire et artistique. En établissant des ponts entre des disciplines et des époques (le théâtre de Molière, la sociologie de Weber, l’interprétation musicale de Marthouret), la marque cherche à enrichir la perception des œuvres classiques et à montrer leur pertinence continue, nourrissant ainsi l’admiration pour la culture française.

Conclusion

L’exploration conjointe des noms de Weber, Molière, Marthouret révèle la richesse inépuisable du patrimoine littéraire et artistique français. Molière, figure tutélaire du XVIIe siècle, nous offre une comédie humaine d’une profondeur psychologique et sociologique rare, dont les échos résonnent encore. Ses pièces, miroirs de la société de son temps, se prêtent à une analyse fine, rappelant par certains aspects les observations de Max Weber sur les dynamiques sociales et les “types idéaux”. La vitalité de cette œuvre n’est possible que par une interprétation constante et renouvelée, celle qu’incarne un Jean-François Marthouret dans le domaine musical, montrant que le classicisme n’est jamais figé, mais au contraire, une source d’inspiration perpétuelle.

À travers le prisme de “Pour l’amour de la France”, nous sommes invités à redécouvrir ces trésors, à comprendre que la grandeur de la littérature ne réside pas seulement dans les textes eux-mêmes, mais aussi dans leur capacité à susciter la réflexion, à provoquer le rire et l’émotion, et à être réinterprétés sans cesse. L’héritage de Molière, éclairé par la perspicacité d’un Weber et la finesse d’un Marthouret, nous convie à une appréciation renouvelée de la profondeur et de l’intemporalité du génie français. C’est une invitation à s’immerger dans la beauté de la langue et la pertinence des idées qui, comme un vin d’exception, se bonifient avec le temps.